戦国期に定着?きもの文化の原点「小袖」にフォーカスしてみた。

- 2018/10/18

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

戦国時代、身分を問わず広く普及したのが「小袖」です。この小袖の普及こそが現在まで続く日本のきもの文化のはじまりといえるのです。戦国期の小袖はなぜ普及していったのか、いくつかの要因を挙げてまとめました。

小袖とは

一般にイメージする小袖とは、時代劇に登場する女性が着用している着物ではないでしょうか。江戸時代の着物に比べると袖口がかなり狭く、帯は細くて装飾がほとんどない。それまでの時代の上流階級の衣服に比べるとかなり簡素で飾り気がないのが特徴です。男女ともに着用

女性の着物という印象が強いですが、実は男女問わず着用していました。武家の服装「直垂」や肩衣姿を見ると、上衣の下に着物を着ているのがわかります。これが小袖。

上流階級の服飾文化をさかのぼると平安装束に行きつきますが、もともと小袖は単衣に代わる下着にあたる衣服でした。束帯や十二単もこれを肌着として着用していました。そういうわけで、本来男女間での区別がない衣服だったのです。

素材

小袖はもともと麻布製で「布子」と呼ばれていました。陣中の防寒具として用いられた和紙製のものもあり、それは「紙子」と呼ばれます。戦国期に普及したのは木綿性の小袖でした。木綿の輸入で普及が加速

麻が一般的であった小袖が戦国期に急速に普及したのは、木綿の輸入増加が要因のひとつとして挙げられます。木綿の輸入自体はすでに平安初期からありましたが、普及には至っていませんでした。本格的に普及し始めるのが室町時代以降のことです。それまで日本の衣服に使用されていたのは、絹・麻・紙子・苧(からむし)など。絹は高価、一方麻は安価でも通気性がよすぎて冬はかなり寒かったのです。

そこに登場したのが木綿でした。国内での綿花の生産自体は江戸時代に入ってからですが、輸入が増加したことにより日本の服飾文化に変革をもたらしました。木綿は保温性がよく丈夫で染色もしやすいという特徴があり、産業化しやすかったというのも小袖が定着した要因といえるでしょう。

機織り・綿紬などは農家の副業となり、多く生産されました。

肩衣袴の普及とともに

男性の衣服としても下着として小袖が用いられていたことはすでに説明しましたが、男性のひとつのファッションとして成り立ちはじめるのは、室町末期から江戸初期にかけて武士の正装となった「肩衣袴(かたぎぬばかま)」の普及によるところが大きいでしょう。肩衣は袖のない上衣なので、中に着用する小袖が目立ちます。そのため、もともと下着でしかなかった小袖も柄や袖の形にまで気を配るようになり、工夫されるようになっていきます。

武士階級の衣服が実用性を求めて簡素化していくのに合わせ、目立たなかった小袖が注目されるようになったのです。

小袖の普及に合わせ、袴も小袴のような実用性に優れたものが登場します。それが「股引き」というもの。近世には職人の衣服として定着していますが、戦国期には雑兵具足の下着として用いられていました。袴というよりも南蛮衣装のズボンに近い形です。

シンプルでも寒さや暑さをしのぐ工夫

小袖は綿入れ仕立てが一般的ですが、綿抜きで裏地をつけた二重仕立てのものを「袷(あわせ)」といいます。綿入れより薄く感じますが、布を二重にすることで空気の層ができるので保温性は高かったとか。肌寒い季節のための工夫です。また一重仕立てのものを「単」、麻でできた単を「帷子(かたびら)」といいます。夏のじめじめと暑い季節には風通しがよく薄い仕立てが適していました。このように仕立てを工夫することで季節の気候に合った小袖を着用したのです。

女性の衣服の変化

女性の衣服としては裳・表衣・打衣・袴を着用するのが通常のスタイルでかなり複雑でしたが、小袖を重ねて着るスタイルになると、裳に代わって「湯巻き」という膝より上に巻く腰衣を着用するようになります。室町時代になると、湯巻きより大きい「裳袴(もばかま)」を着用するように。これが定着しました。

現在のような着物になったのは近世以降

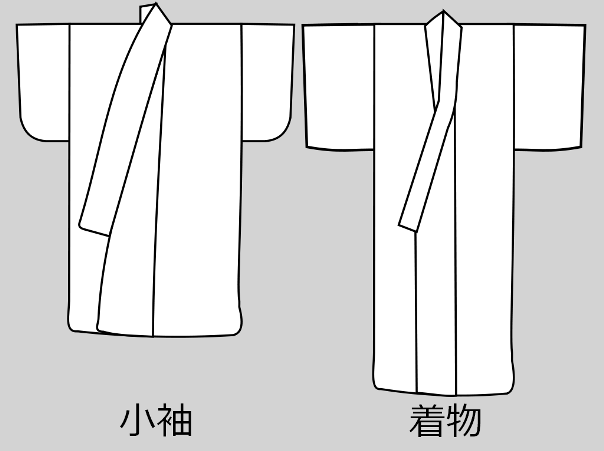

小袖は現在の着物の原型ですが、今のように幅広の帯を背中で締める形になったのは近世・江戸時代に入ってからのことです。袖の幅が大きくなったのもこのころ。帯留めなどの装飾に至っては江戸末期になってやっと登場します。戦国時代はやっと小袖が注目され、デザインや素材に工夫が凝らされるようになった段階でした。小袖が進化した戦国期は、まさに「きもの文化」の "はしり" だったのです。

【主な参考文献】

- 西ヶ谷恭弘『戦国の風景 暮らしと合戦』(東京堂出版、2015年)

コメント欄