※ この記事はユーザー投稿です

どうしてワタナベさん家は節分に豆まきをしないの?

- 2025/07/18

魔性の鬼の天敵となる、平安時代の武将・渡辺綱(わたなべのつな)。なので日本の渡辺さんのお宅では、鬼が寄ってこないため、豆まきの必要はないそうです。

渡辺さんや坂田さんのお宅では、節分の豆まきをしなくてもよいという話。皆さんはそのような風習をご存じですか?

渡辺さんや坂田さんのお宅では、節分の豆まきをしなくてもよいという話。皆さんはそのような風習をご存じですか?

鬼が恐れる名前

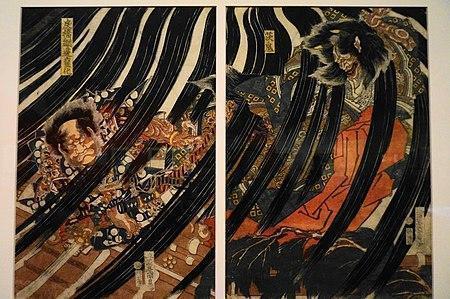

渡辺綱(わたなべのつな)は、平安中期の武将です。源頼光(みなもとのよりみつ)の郎党として活躍するのですが、坂田金時(さかたのきんとき)・碓井貞道(うすい さだみつ)・卜部 季武(うらべ のすえたけ)らとともに頼光四天王の1人に数えられています主君・源頼光に従って酒呑童子(しゅてんどうじ)や鬼同丸(きどうまる)を退治した話は有名ですね。渡辺綱は、一条戻橋(いちじょうもどりばし)で鬼婆(おにばば)の腕を切った話により、更に強く勇ましいというイメージが出来上がったようですね。

「渡辺」・「坂田」姓の者が豆まきをしなくてよいのは、鬼が恐れているということ。これは、平安期の武人となる源頼光の四天王に、渡辺綱や坂田金時などがいて、いずれも鬼退治の逸話を持つことに由来しています。

この2人に碓井貞光・卜部季武を加えた4人が頼光四天王と呼称され、大江山に住む酒呑童子退治の登場人物として広く知られています。そういうことなら、「碓井」・「卜部」姓も鬼から恐れられて当然なのですが、こちらの名前は怖くないのだそうです。

「渡辺」・「坂田」性のみが取り上げられたのは、この2人が特に著名だったからでしょう。渡辺綱においては、京都の一条戻橋において鬼の腕を名刀「髭切(ひげきり)」で切り落としたという逸話も残ります。

武士が邪を払う

この頃、都において職能的戦士団として「武士」が発生します。その最初期において、宮中に仕えた武士の中にこの四天王もおり、「渡辺」・「坂田」姓を持つ者を「鬼が恐れる」とし、またそのために「その姓を持つ者は、豆まきをしなくてよい」とされたそうです。当初の「武士」は、朝廷の警護を司る警察や軍隊のような存在であるかたわら、邪を払う「辟邪(へきじゃ)」をその任としていました。たとえば「鳴弦(めいげん)」と呼ばれる、弓の弦を引いて音を鳴らす魔除けも、その代表的なものでした。実は節分の豆まきは、宮中における「辟邪」儀礼に始まるものとされています。

これは節分に行われる「追儺(ついな)」と呼ばれる、鬼払いの儀式の先駆的な形態だったそうです。ではなぜ、節分に「追儺」をしなければならなかったのでしょうか?それは季節の変わり目となる「節分」には「邪気が発生する」と考えられていたからなのです。

豆まきの原点

後世の史料では、節分の夜は「百鬼夜行」ともいって「百千の鬼神がいろいろに身を変じて出没して瘴気をなさんとする」という記載が見られます。そのため「これを払わねばならない」ということになるのですね。それ故に「追儺」儀礼というのが神社仏閣においても行われるようになり、次第に変化をして現在の豆まきになっていきました。では、豆まきによって「追儺」が行われるようになったのは、いつの頃からなのでしょうか?その記述は、室町期の史料に見ることができます。「元長卿記(もとながきょうき)」や「宣胤卿記(のぶたねきょうき)」などの公家の日記にも、節分に際して「打大豆」と記されているのです。

また、京都五山第二位となる相国寺の僧で、室町幕府の外交僧を務めた瑞渓周鳳(ずいけいしゅうほう)の日記「臥雲日件録(がうんにっけんろく)」の中には、「節分には煎豆をまき、鬼外福内の四字を唱える」とあります。

この様子は、現在の一般的な豆まきとほぼ同じものとなっていることがわかりますね。つまり節分に行われる豆まきは、「追儺」を行う上での「辟邪」儀礼にほかならないということです。

実際のところは?

節分における豆まきの歴史はよくわかりましたが、実際のところでは、渡辺さんや坂田さんのお宅では、節分の豆まきをしないのでしょうか?この話が広まった背景は、雑学的な知識を紹介するテレビ番組で取り上げられて、それがインターネットによって拡散されたようですね。

日本に存在する渡辺さん・坂田さんのお宅では、普通に豆まきをしているご家庭が多いようです。とはいえ、とても興味深い話と言えますね。

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

聖徳太子に縁のある一族の末裔とか。ベトナムのホーチミンに移住して早十数年。現在、愛犬コロンと二人ぼっちライフをエンジョイ中。本業だった建築設計から離れ、現在ライター&ガイド業でなんとか生活中。20年ほど前に男性から女性に移行し、そして今は自分という性別で生きてます。ベトナムに来てから自律神経異常もき ...

コメント欄