※ この記事はユーザー投稿です

お奉行様が裁判を行うお白州の知ってるようで知らない本当の話

- 2025/07/13

「この桜吹雪が目に入らねえかぁ」とか「これにて一件落着」や「一同、立ちませぃ」など、時代劇には欠かせないお白州でのお裁きが終わった後の決めゼリフ。時代劇ファンにはたまりませんね。そんなお白州ですが、実際は思っているものとは、かなり違っていたようです。

お白洲って何のこと

お白洲というのは、江戸時代にあった奉行所などに設置されていた、裁きが行われる場所のこと。要は訴訟機関における、法廷が置かれた場所のことですね。「大岡越前」や「遠山の金さん」など、時代劇においては、庭のような白い砂利が引かれた場所に関係者がひれ伏し、お奉行様が上の座敷から裁きを下すというお馴染みのシーンが思い浮かびますね。とはいえ、お白洲もお奉行様も、今の世界には存在しません。それ故に時代劇で見るお白洲は、どこまでが本当の光景なのか、今となってはわかりません。なので私たちは、御白洲は江戸時代の法廷という演劇から誕生したイメージから抜け出すことができないようです。

実際のお白洲は、構造・用途・本質など、どれを取り上げても、現代日本でいう「法廷」とは異なるもので、江戸時代独特の説明できないような何かだったと言えるでしょう。

なぜ白い砂利が使われたのか

お白洲というのは、その場所一帯に敷かれた砂利の色に由来しています。お白州(と言ったかどうかは不明ですが)が設置された当初の時代には、砂利は敷かれておらず土間として使われていました。そして白い砂利が敷かれるようになったのは、時代がかなり下った頃だそうです。砂利を白にした理由は、白が裁判の公平さと神聖さを象徴する色だったからだと言われています。当時のお白洲には、突棒・刺股・拷問用の石などが置かれていました。これらは実際に使用されることはほとんどなく、原告・被告に対する威嚇効果を狙ったものと考えられています。実は奉行所にあったお白洲には、屋根が架けられていたとか。屋内の土間に砂利を敷いて、お白洲として用いることもありました。時代劇でお馴染みの、屋外に設けられた白砂利敷の風景とは、ちょっと違っていたようですね。

所定の場所

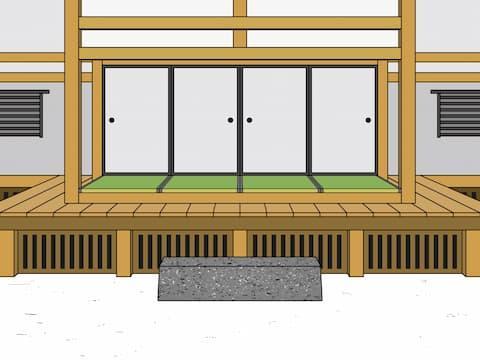

文化7年(1810)に作成された江戸南町奉行所の平面図によりますと、お白州の最上段には町奉行や役人が座る「公事場」と呼ばれる座敷が設けられています。それに対して最下段は「砂利敷」になっており、その上に敷かれたむしろに原告や被告らが座るようになっていました。とはいっても、浪人以外の武士・神官・僧侶・御用達町人などといった特定の身分の人になると、「砂利敷」には座らず、2段に分かれた座敷の縁側に座るのが決まりでした。その中の武士・神官・僧侶に限っては、2段あるうちの上側に座ることから上者と呼び、それ以外は下側に座るために下者と呼ばれていました。

一方、役人である与力は、奉行より少し下がった場所に着座しますが、同心は座敷・縁側には上がれず、砂利敷の砂利の上に控えていたようです。

というわけで、当時のお白洲は、座敷・上縁・下縁・砂利の4段に分かれ、身分の上下に応じて座る位置が決められていました。もちろん被告が武士で、町人が訴えていても、座る場所は変わりません。なので悪いことをした者が上にいて、被害者の方が砂利に正座するというのは、なんともおかしな感じがしますね。現代の感覚だと、かなり違和感があるでしょう。

意味不明な空間

しかし、実はお白洲はそんなわかりやすい空間ではなかったようです。上級武士は腰のあたりに縞や格子模様がある「熨斗目(のしめ)」という絹の着物がステータスシンボルでした。上級武士なので座る場所は上縁です。ところが本来は砂利に座るべきはずの大名の家臣の家臣の中には、特別に熨斗目を着ることを許された者もいたからややこしくなります。着物は上級武士であっても、身分的には低い者です。このような特殊な位置づけがされる武士が評定所に出廷した場合にどこに座るべきなのか?評定所が判断を下したとされる史料も残っているのだとか。要するにブランド物のスーツを着こなす課長と、既製品の安物スーツを切る部長がいたら?といった感じですね。

江戸後期になるにつれ、お白洲の座る場所がより複雑になっていきます。もともと神社の神職者は下級なら砂利に座るはずでしたが、時代が下るにつれて力を持つようになり、帯刀を許されるまでになると砂利ともいかなくなってしまって…。

安永7年(1778)には、「訴状を持っていれば上縁、ないと下縁」などという内規が発せられたとか。座る場所の判断が、その人物の社会的地位の根拠として利用されるようなこともあったようですね。つまりお白州は、一応法廷ではあるのですが、社会の秩序を明確にする場所でもあったのかもしれませんね。

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

聖徳太子に縁のある一族の末裔とか。ベトナムのホーチミンに移住して早十数年。現在、愛犬コロンと二人ぼっちライフをエンジョイ中。本業だった建築設計から離れ、現在ライター&ガイド業でなんとか生活中。20年ほど前に男性から女性に移行し、そして今は自分という性別で生きてます。ベトナムに来てから自律神経異常もき ...

コメント欄