信長も恐れた一向宗のヤバすぎる実態…戦国大名が「禁制」にした呪術と悪行肯定(造悪無碍)の教え

- 2025/10/15

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

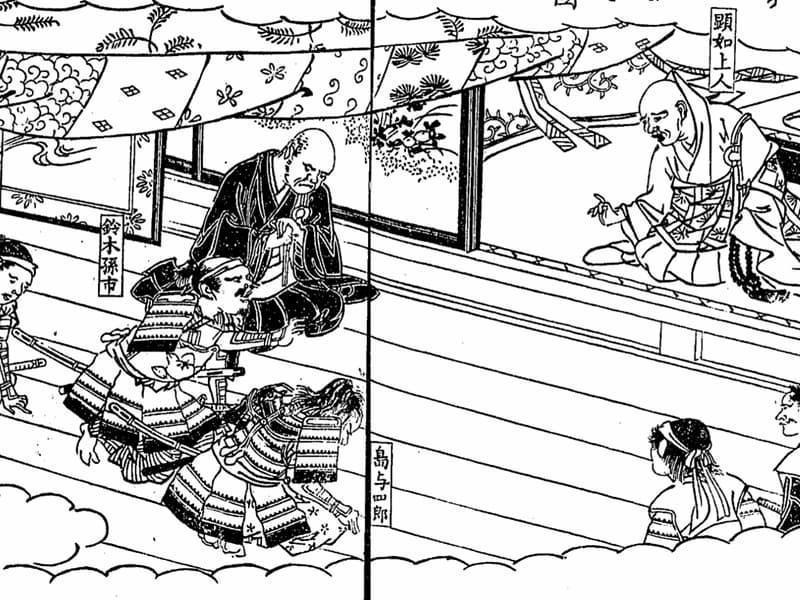

一向一揆と戦国大名の戦いといえば、織田信長と石山本願寺の「石山合戦」が有名です。しかし、本願寺とひとくくりにされる「一向宗」は、単なる仏教宗派ではなく、支配者層から武力蜂起を引き起こす危険な教団と見なされ、警戒された勢力でした。戦国大名たちは、一体なぜ一向宗をそこまで恐れたのでしょうか。その理由は、武力や教義だけでは説明できない、ある「別の力」にありました。

一向宗は「危険な新興勢力」として排除されていた?

冒頭の石山合戦に先立ち、本願寺派はすでに各地の領主たちと激しく衝突していました。越前国では領主の朝倉氏によって本願寺派の寺院が破却され、関東の北条氏の領内では一向宗が禁制とされています。また、享禄4年(1531)に勃発した「享禄・天文の乱」は、本願寺宗門内部の改革と対立を発端としつつも、細川氏・畠山氏らとの戦いへと発展しました。この乱の時期、北条氏の領内では三浦郡の一向宗が、鎌倉光明寺の檀家として統制下に置かれています。

さらに遠方の九州でも、肥後の相良氏、薩摩の島津氏によって一向宗は禁止されていました。これはひとえに、一向宗が体制を脅かす危険な宗教と考えられていたためです。しかし、戦国の支配層がこれほど一向宗を危険視した背景は、単に「浄土真宗の教義が警戒されたから」というだけではないようです。

そもそも一向宗とは何だったのか?

親鸞や法然の時代から、浄土真宗・浄土宗は延暦寺や興福寺からの非難を受け、朝廷から弾圧された過去があります。しかし、戦国時代において警戒された最大の理由は、教義そのものではなかったと見られています。「浄土真宗」「本願寺派」「一向宗」は混同されがちですが、厳密には違いがあります。「浄土真宗」は開祖・親鸞による宗派。そして「本願寺派」は親鸞の墓所から発展し、親鸞の血筋を受け継ぐ覚如が開いた宗派で、現在では浄土真宗最大の宗派となっています。

問題は、本願寺教団を指す俗称であった「一向宗」です。実はこの一向宗は、必ずしも本願寺教団を指すものではなく、鎌倉時代の一向俊聖を祖とする宗派や、一遍を開祖とする時宗なども含む混淆した呼称でした。本来ならば、一向俊聖の一向宗だけが正式な一向宗なのですが、このようにいろんな宗派がごちゃまぜに一括りに語られたのです。

そして、この「一向宗」を自称する門徒の中には、浄土真宗の教義から離れた独自の信仰を持つ者が多くいました。その最たる例が「造悪無碍(ぞうあくむげ)」の思想であり、次のような極端な解釈です。

「阿弥陀仏は悪人をも救済してくれるので、悪行は極楽往生の妨げにならない。真の信心を持つ者は悪行を恐れてはならない」

これはもちろん、宗祖の親鸞や戦国期の蓮如も批判した「異義」でしたが、一向宗徒の間には深く根付いていたのです。

この問題となった一向宗は、浄土真宗から分派したというよりも、元々独自の土着的な信仰を持っていた人々が浄土真宗に帰依した際に、「自分たちの宗派こそ一向専念無量寿仏を強調した一向宗だ」と頑なに信じ込んだ結果、誕生した集団だと考えられます。

一向宗の「一向」とは、「一向専念無量寿仏(いっこうせんねんむりょうじゅぶつ)」からきています。親鸞はこれを強調して教えたので、人々は自分たちの宗派は「一向宗だ」と考えました。蓮如は北陸での布教の際、「一向宗を自称してはならない」と説きましたが、彼らは信じて疑わず、やがて加賀一向一揆などを引き起こす主体となっていきました。

山伏や陰陽師まで入り混じる「怪しげな宗教」

一向宗は、純粋な本願寺派の教えのみで構成されていたわけではありません。教団の規模が拡大するにつれ、「これは浄土真宗と言えるのか?」というほど、多様な人々がその傘下に入り混じりました。近世の例ですが、薩摩の一向宗取締に関する史料には、取り締まりの対象となった者に、山伏・陰陽師・巫女・念仏僧・平家琵琶法師・旅人・商人などがいたことが記されています。

彼らの共通点は、病人の家に入って祈祷を行い、一向宗に勧誘したことです。これらの出自の怪しい人々は、念仏による病気平癒の祈祷や、霊を憑依させての占い、霊魂を操るような呪術など、僧というよりも霊能者に近い存在でした。加持祈祷にしろ、浄土真宗というよりも、真言宗・天台宗などの密教のようです。

このように、純粋な仏教からかけ離れた怪しげな霊的パワーを求める傾向が、民衆の熱烈な崇敬を集めていたのが実態でした。蓮如や一遍の意図とは別に、人々はこうした霊的な力を一向宗(真宗を含む)に重ねて期待していたのです。

戦国大名が恐れた「いかがわしい法力の求心力」

不思議な力は、いつの時代も人々の注目を集めます。「難しいことはわからないが、念仏や祈祷で病気が治るらしい」といった、民衆の生活に根ざした素朴な願いや需要が、一向宗への期待を高め、その裾野を爆発的に広げていったのでしょう。そして、戦国大名のような支配層が真に恐れたのが、この民衆の絶大な求心力でした。素朴で土俗的な、時にはいかがわしい呪力を用いて、一向宗は各地の民衆を強固に組織化していたのです。戦国大名にとっての本願寺勢力(一向宗)とは、敵となりうる巨大な軍勢を抱える一大組織であり、それゆえに徹底的に警戒・弾圧する必要がありました。

また、本願寺派のトップが「親鸞の血筋」という宗教的権威を持ち、それが複雑な一向宗徒を結集させる「首領」として機能した点も、支配層にとっては見過ごせない警戒材料でした。

大名たちは本願寺と敵対する一方で、うまく関係を築ければ、その求心力を用いて民衆を間接的に管理することも可能でした。本願寺は、武力・経済力だけでなく、そのいかがわしい宗教的魅力ゆえに、戦国大名にとって最も付き合い方に気を付けなければならない相手だったと言えるでしょう。

【参考文献】

- 神田千里『信長と石山合戦 中世の信仰と一揆』(吉川弘文館、2008年)

- 神田千里『戦国と宗教』(岩波書店、2016年)

コメント欄