将軍候補「徳川忠長」はなぜダメになったのか?秀忠・家光も手を焼いた“甘やかし”の末路

- 2025/09/19

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

幼き頃には「頭脳明晰」「才気煥発」などと評されながら、成長するに従ってダメになっていく大名はあまり例がないと思われる。徳川忠長は、その数少ない大名の1人ではないだろうか。

今回は、知性だけでは予見できない将来性を考える時、やはりメンタリティは重要な要素であるという側面から徳川忠長の考察を試みた。

今回は、知性だけでは予見できない将来性を考える時、やはりメンタリティは重要な要素であるという側面から徳川忠長の考察を試みた。

母・お江

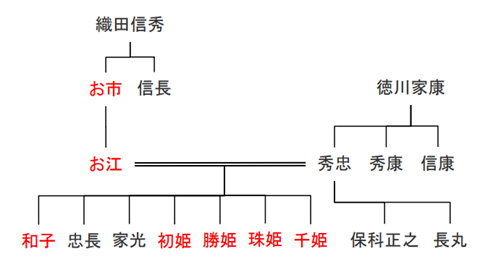

徳川忠長は、慶長11年(1606)、江戸幕府二代将軍・徳川秀忠の三男として江戸城にて生まれた。幼名は国松である。母は正室・お江であった。長男の長丸は夭折したため、二男竹千代(後の家光)が嫡男となり、その下に国松が控える形となったのである。ところが、竹千代は身体が弱く、しかも何を考えているかわからぬ様子からか、愚鈍と思われていた節があった。

お江の失望に拍車をかけたのは、少なくとも見目麗しくはない竹千代の容貌であったというのはおそらく本当だろう。一方の国松は才気煥発にして、容姿端麗、その容貌はお江の伯父・織田信長に似ていたというから、お江が入れ込むのも無理はない。国松が長じて万が一にも将軍になるようなことがあれば、諸大名の拝謁を受ける姿は、あたかも天下を取った信長の姿の如く見えたことだろう。そんな妄想もお江を国松への偏愛に駆り立てる要因となったのではないか。

そしてもう一つ、お江には竹千代をどうにも受け入れられない事情があったと私は考えている。それは、竹千代の出生についての疑惑だったと思われる。紅葉山文庫所蔵の『松のさかえ』に家光の実母が春日局であるという記述があるということは、以前書いた徳川家光の記事でも触れた。

ちなみに、紅葉山文庫は江戸城内にあり、江戸時代を通じてその文書は破棄されることなく保管され続けたというから驚く。

これだけでもかなりの状況証拠であるが、歴史学者・福田千鶴氏の著書『春日局-今日は火宅を遁れぬるかな』によると、他にも春日局実母説を裏付ける状況証拠が多数あるという。

例えば、慶長8年(1603)7月末にお江は伏見で出産したとの記録があるが、同時期に将軍秀忠は江戸にいたため、翌年の7月にお江が家光を産むのは当時としては無理があったらしい。さらには、お江が家光の生年月日を公表しようとしなかったとか、お江の葬儀は家光ではなく忠長が取り仕切ったなど、明らかに不審な点が見られる。

これら状況証拠を示されると、春日局実母説の信憑性が嫌が応にも高まってくる。もし、家光がお江の子でないとすれば、弟・忠長との家督相続権の序列は微妙なものとなるだろう。そして、何よりも明智の血が流れている春日局の子、家光をお江は生理的に受け付けなかったのではないか。

それは、お江が織田信長の姪だったことが大いに関係していよう。忠長が将軍になれるかもしれないという期待に、お江は舞い上がってしまったのかもしれない。

溺愛

お江は忠長を溺愛したというが、その逸話を史料に求めると、ヒットするのは『落穂集』位のものであろう。その巻一には次のような記述がある。「家光公の御幼名を竹千代様と申奉り、駿河大納言忠長卿の御幼名を国松君と申奉ル。御兄弟御同腹とハ乍申(もうしながら)御次男国松君の御事ハ御台様殊の外成御愛子渡(ごあいしわたら)セ給故、御次男なから御嫡子ニも御立と成たる様と下々ニてハ取沙汰致-中略-御近習衆ハ誰ニよら寄(よら)す、御夜詰過(およづめすぎ)ハ両君様え御伽(おとぎ)ニ伺公(しこう)致され候筈成ニ、国松君様の御部屋斗(ばか)りへ被参(まいられ)候衆中而巳(のみ)多く、御台様よりの被仰付(おうせつけられ)ニて 種々の御夜食抔(など)参り候―後略― 」

気になる箇所を見てみよう。

「御次男国松君の御事ハ御台様殊の外成御愛子渡(ごあいしわたら)セ給」とあり、国松がお江に特に可愛がられていたと書かれている。さらに、「御台様よりの被仰付(おうせつけられ)ニて 種々の御夜食抔(など)参り候」とあり、前の文と併せて解釈すると、

「近習の者たちが宿直の際は、竹千代・国松両君の元へお世話に伺うことになっていたが、国松様のお部屋に伺う者が多く、御台様(お江)の指示でこちらには様々な夜食が届けられた。」

ということのようだ。

しかし、竹千代のほうでも同様のことが、たまにではあるがあったとも記されていて、お江が竹千代をあからさまに差別していたわけではなさそうである。問題は、近習の者たちが竹千代をほぼスルーして国松の部屋に行ってしまっていることだろう。

国松のほうが三代将軍として相応しいと、少なくともお江は考えていたため、身近に控えている小姓たちもそのように感じ、その「空気」は近習の者にも伝わっていたと思われる。

この辺りから推測すると、国松は溺愛されたというよりも、お江の偏愛ぶりから小姓や近習たちの多くが国松を支持したため、「ちやほや」される環境にあったのではないか。

この状況は当然、大御所である家康の耳にも入っていただろう。家康は、幕政を安定させるためには長子相続によって将軍の後継を決めるべきだと考えていたから、竹千代の乳母・春日局の訴えもあり、この江戸城内の状況を黙って見過ごすわけにはいかなかった。

実は、家康がお江宛に送ったとされる書状の写本が残されている。いわゆる『神君御文』である。

この書状は慶長17年(1612)に送られたとされるが、この前年の10月下旬 に家康は駿府から江戸に下った。そして、将軍秀忠・お江の面前で改めて長子相続の方針を明示し、竹千代が後継者であることをはっきりさせたのである。

『神君御文』には、国松のことについて、以下のように記されている。

「國事ハ、一体殊之外発明なる生付、重畳之事其御方、御秘蔵之由、左様可有之事ニ候、夫故、在寄申入利候間、能々御心得、生立候様 可被成候、一幼少之者、利発ニ候とて、立木のまゝに育候得ハ 成人之節、気隋我儘ものに成―後略」

ざっくり訳すと、

「国松はとりわけ利発だとのこと、非常に喜ばしいことです。あなたもとても可愛がっていると聞きました。無理もないことと思いますが、幼少の者は利発だからといって立木のままに育てますと、長じた後に我儘者に成って」

といったところか。まるで、後の忠長の行状を予見するかのような訓戒であるが、子育てに関しては家康にも黒歴史があった。嫡男・信康の件である。

家康は、それも包み隠さず書状に記した。

「三郎出生の節は、年若にて子供珍敷、其上ひがいす故、育さへすれば能と心得、気の詰り候事ハ致さ せず、気儘にそたち、成人之上急ニいろいろ申聞候へとも、兎角幼少之時、行儀作法ゆるやかに捨て置、親を敬する事を不存心易斗、後は親子の争ひの様に成候て、毎度申候も聞入れす却親をうらミ候様に成り行申候」

三郎(信康)が誕生したとき、家康はまだ十代と若輩であった。さらに三郎が虚弱であったこともあり、甘やかしたせいで気ままに育ってしまったと書いている。長じてから様々に言い聞かせても改めず、それどころか家康を恨むようになったというのだから処置無しである。

信康事件の顛末を考えると、お江は身につまされる思いがしたのではないだろうか。心理学の側面から調べてみると「溺愛」「ちやほや」「甘やかし」による子供の成長への悪影響はほぼ同様であるようだ。

相部和夫氏が著した『非行の火種は3歳に始まる』によれば、幼児期に溺愛された者は例外なく我儘になるそうだ。我儘になり、手に負えなくなると親はきつく叱るようになるが、子は言うことを聞かない。そうなると親は暴力で従わせようとし、子は外にはけ口を求め、非行に手を染めるようになるという。

まさに、前述した信康の行状と同様の展開となるわけである。ただ、国松の場合は親の言うことを聞かないというところまではいっていないようなので、家康の訓戒の後は、ある程度教育方針を改めたものと思われる。

元和6年(1620)9月、国松は15歳で元服し、名を忠長と改めた。

駿河大納言

寛永元年(1624)7月には、駿河と遠江の掛川藩領を加増され、元服前から拝領していた甲府と合わせて55万石を知行することとなった。これは、御三家の尾張や紀州とほぼ同格の石高である。特に駿河は家康に所縁の深い地であり、隣国の大名はそれに因んで「駿河大納言」と呼んでいたらしい。にもかかわらず、忠長はこの処遇に不満だった。

忠長は、あろうことか大御所となっていた父・秀忠に嘆願書を書き、「100万石を賜るか、さもなくば大坂城の城主にして欲しい」と訴えたというから驚く。この愚行に秀忠は呆れ果て、忠長に愛想を尽かし始めたらしい。愛想を尽かしたというよりは、「実は、こんなにも愚かだったか…。」とドン引きし始めたといったほうが良いのかもしれない。

実は、忠長の問題行動は元服以前に既に見られていた。

『藩翰譜』によれば、元和4年(1618)10月9日、忠長は自ら鴨を撃ち、その肉で料理された汁物を秀忠に供した。最初は喜んで食していた秀忠であったが、鴨を撃ち取った経緯を聞くや、顔色を変えたという。

その鴨は、兄・家光が住む西之御丸の堀で撃ち取ったものだったのである。秀忠は激怒し、「次期将軍である家光の住む西の丸に鉄砲を打ち込むのは、家光への反逆に等しい。」と言うと、箸を投げ捨てて立ち去ったと伝わる。

利発と評判だった忠長は、長じて愚物となり果ててしまったのであろうか。私は、この豹変ぶりが気になっていたが、史料を調べてもそれに関する記述を見つけることができなかった。そこで、再び心理学の側面からこの件を調べることにしたところ、ふとオーストリアの心理学者・アルフレッド・アドラーの理論が目に留まった。

その理論では、「甘やかされた子供は共同体感覚が欠如し、自己中心的になりやすい」とあった。共同体感覚とは、自らが所属する共同体の一員として、他者と協力して貢献しようとする感覚のことである。

忠長のケースは「共同体」を「幕府」に置き換えて考えるとすっきりと見通せるように思う。鴨の一件は、秀忠を喜ばせたいという観点から言うと悪くはない行動だが、家光の立場に配慮すれば愚行となってしまうのである。

100万石の要求は、「将軍の弟なのだからそのくらいは」という気持ちはわからぬでもない。しかし、御三家の所領をはるかに超える石高を与えてしまっては様々な問題が生じることは明らかだ。いずれも、共同体感覚の欠如が背景にあるように思えて仕方がないのである。

改易

寛永3年(1626)7月、家光の上洛が決定する。この際、忠長は大井川に船橋をかけた。この川は幕府の防衛線を意識すれば重要な拠点であり、しかも無許可で工事を行なったことで、将軍家光の怒りを買ってしまう。これも、家光一行が川を渡りやすいようにという配慮は悪くないが、幕府の防衛構想という観点からみれば悪手であろう。もっとも、当時の大井川が重要な防衛ラインであったことを疑問視する説もあり、忠長はそれを知っていた可能性はゼロではあるまい。

しかし、組織の運営などというものは、ある意味不条理の連続なのである。それをも飲み込んで、共同体の利益を考えられるのが「共同体感覚」であって、忠長はやはりこの感覚が欠如していたとしか思えない。要は不条理に対する耐性が極めて低かったということだろう。

同年11月に母のお江が死去すると、忠長の行状は悪化の一途を辿った。寛永7年(1630)11月には殺生禁断の地である浅間山に入り、浅間神社の神獣と崇められていた猿を1240匹も殺したという。さらに悪いことに、浅間神社は家康が元服した場所であった。これに家光は激怒し、両者の溝はますます深まることとなったのである。

寛永8年(1631)12月、鷹狩りに出かけた忠長は、雪が降ったために寺で休息することになった。その際、小姓の小浜七之助が濡れていた薪に火を付けることができなかったことに怒り、七之助手打ちにしてしまう。これが七之助の父親が幕府に訴え出たことで明るみとなった。その他の乱行も知った秀忠は忠長を即刻勘当し、家光にその処分を一任したのである。家光は更生を促し、忠長も同意するが、その行状は改められず、同年5月18日に甲府での蟄居が命じられた。

忠長は我慢しなければならない局面で、どうしてもそれができないという状況に苦しめられていたのではないだろうか。ちやほやされて育った環境が忍耐力を奪ってしまった訳だ。「三つ子の魂百まで」とはよく言ったものである。

結局、忠長の行状が改まることは無かった。寛永9年(1632)、秀忠が危篤となった際に面会を望んだものの、許可されなかった。秀忠が没すると、改易となり、上野国高崎において逼塞処分となる。

寛永10年(1633)幕命により高崎の大信寺にて切腹したという。自害だったという説もある。享年28であった。

あとがき

何かを試そうとすれば、大なり小なり困難がつきもので、それを乗り越えなければ前に進めないということが多々ある。いわゆる下積みというやつだ。私は若い頃、下積みなんぞ無いなら無い方がよいと考えていた。しかし、年をとって思うことは不遇であった時期や何をやっても上手くいかない時期を何とか乗り越えたことで、生き残るための忍耐力が養えたということだ。自分の幼少期を考えてみても、両親は今の親達よりはるかに厳しく、口うるさかった。どう考えても不条理だと思うこともあったが、扶養家族だから仕方ないと思っていた。だからこそ、不条理を上手くかわす方法を身につけられ、独立心も養えたのだと思っている。

家光の幼少期はいわば下積みに近いものであった。それが彼を鍛えたのだろう。忠長にはそれが無かった。幼い頃に彼は既に栄光の絶頂にいただろうが、それは土台の無い砂上の楼閣だったのではないか。

【主な参考文献】

- 小池進『徳川忠長 兄家光の苦悩、将軍家の悲劇』(吉川弘文館、2021年)

- 福田千鶴『春日局 今日は火宅を遁れぬるかな』(ミネルヴァ書房、2017年)

- 小和田哲男『徳川秀忠 凡庸な二代目の功績』(PHP研究所、1999年)

- 北島正元『徳川将軍列伝』(秋田書店、1989年)

コメント欄