「吉川元春」10歳で初陣、生涯不敗の豪将、知られざる武の系譜

- 2025/09/09

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

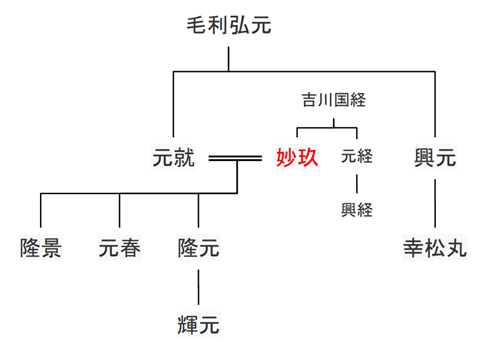

毛利元就の次男として生まれ、他家の養子となって毛利家を支えた吉川元春。もし弟の隆景が知略と外交を武器とする「知」の武将だったとすれば、元春は、その生涯を「武」の道に捧げた豪傑でした。

元就が後世に託した「三本の矢」の一角として、彼は軍事面で毛利の中国制覇を力強く牽引しました。その波乱に満ちた生涯を、ドラマティックに紐解いていきましょう。

元就が後世に託した「三本の矢」の一角として、彼は軍事面で毛利の中国制覇を力強く牽引しました。その波乱に満ちた生涯を、ドラマティックに紐解いていきましょう。

元服前に戦場デビュー

享禄3年(1530)、元春は毛利元就の次男として、吉田郡山城にて誕生しました。幼名は少輔次郎。母は嫡男の隆元と同じく、正室の妙玖(みょうきゅう)です。元春がわずか10歳(数えで12歳)だった天文9年(1540)、毛利家は尼子氏に攻め込まれ、吉田郡山城の戦いが勃発します。武士の初陣は元服後の10代半ばが一般的です。あの軍神・上杉謙信でさえ、初陣は13歳でした。しかし、元春はまだ元服もしていない少年にもかかわらず、戦場への出陣を強行したというのだから驚きです。

「まだ早い」と止める父・元就の反対を、並々ならぬ熱意で押し切って初陣を許されたといいます。戦場では恐れるどころか大暴れし、見事に手柄を立てたのです。この驚くべきデビュー戦は、彼の天性の武才を世に知らしめることとなりました。

この戦で初陣を果たしたのち、天文12年(1543)に元服します。「元春」の「元」は父からではなく、兄・隆元の偏諱を受けたものであるといわれています。この三年後に元就が隠居して隆元が家督を継いでいるので、元就としては「今後は兄に従いこれを支えるように」という意図があったのかもしれません。

元就は、元春が幼い頃から武勇に優れていることを見抜いていたという、雪合戦のエピソードがあります。

雪合戦で元春と隆景が遊んでいた時のことです。まず、元春側が勢いに任せて圧勝。しかし、悔しがった隆景は、綿密な作戦を立てて第2戦に挑み、今度は見事に勝利を収めます。この様子を見ていた元就は「勢いでは元春、知略では隆景」と、二人の未来の役割を予見したといいます。

血の代償と引き換えに吉川家を継ぐ

元春の人生は、元就の巧みな養子戦略によって大きく変わります。彼は、弟の隆景が小早川家を継いだように、母・妙玖の実家である吉川家へ養子に出されました。当時の吉川家当主、興経(おきつね)は毛利家と敵対関係となっており、家臣からの信頼も失っていました。天文13年(1544)には元就の異母弟である北就勝に実子がなかったため、元春が後継ぎになる約束があったといいます。しかし、吉川家中では、興経の振舞いに不信感を抱いた重臣らがクーデターを引き起こし、元春を養子として後継者に迎える案が浮上します。

元就は家中のクーデターを後押しし、天文16年(1547)には興経を強制的に隠居させ、元春に吉川家の家督を継がせます。この後、吉川興経、千法師親子が粛清されるという血なまぐさい事件が伴いました。この出来事は、隆景が穏便に小早川家を継いだのとは対照的であり、毛利家の支配体制が、時に非情な手段によって築かれた事実を物語っています。

愛を貫いた政略結婚

元春の人間性を語る上で、妻・新庄局(しんじょうのつぼね)との結婚は欠かせないエピソードです。吉川家を継いだ年、元春は熊谷信直の娘・新庄局と結婚します。特筆すべきは、彼女が「不美人(醜女)」であったと伝えられていることです。世間の噂をものともせず、元春は自ら望んで新庄局を正室に迎え入れ、側室を置くこともありませんでした。

『陰徳太平記』によれば、家臣に「どうして新庄局なのか」と問われ、元春はこう答えたと記されています。

元春:「醜女ならば誰も結婚したがらないだろう。信直もそれを承知しているだろうから、私が娘を娶ればきっと感謝する。何かあったとき私のために尽くしてくれるだろう」

この言葉は、武将として、そして人間としての元春の胆力と深慮を雄弁に物語っていますね。政略結婚でありながら、生涯妻を愛して関係は良好だったようです。

「毛利両川体制」で軍事面を担当。負け知らず

吉川家の当主となった元春は、安芸西北部から石見にかけて山陰方面の軍事を担うことになります。毛利家を中国地方の覇者へと導いたのは、元就を中央に、そして元春と弟の隆景が両翼を担う「毛利両川体制」でした。元春は、その生涯で76の戦に出陣し、一度も負けることがなかったと言われています。大内氏との戦い

弘治元年(1555)の厳島の戦いでは、元春が率いる吉川隊が、敵将・陶晴賢の背後を奇襲。この大胆な奇襲攻撃が勝利を決定づけました。さらに周防国と長門国を制圧して大内氏を滅ぼした防長経略(ぼうちょうけいりゃく、1555~57)ですが、元春はこれには参加せず、別ミッションとして尼子氏を牽制する目的で石見国へ出兵しています。尼子氏との戦い

大内氏を滅ぼした後、尼子氏との本格的な戦いに突入する毛利家。尼子氏牽制のため石見国(いわみのくに)へ出兵していた元春はやがて石見銀山を攻略。中国地方制覇の足がかりを築き上げます。尼子討伐はたびたび出兵して攻防を繰り広げる持久戦でしたが、毛利両川は着々と尼子の本拠・月山富田城にまで侵略をすすめ、永禄8年(1565)までに月山富田城を包囲して兵糧攻めを敢行。この長期にわたる戦いのさなか、元春は陣中で『太平記』の書写を行うなど、豪胆な武将とは異なる一面も見せました。そして永禄9年(1566)、尼子氏を滅ぼし、毛利家は中国地方の覇者となるのです。

四国・九州への出兵

永禄11年(1568)には伊予国の河野通直から救援要請を受けて、元春は、小早川隆景、宍戸隆家らとともに3万もの大軍で渡海し、河野氏の救援に成功しています。続いて和談していた大友氏との戦いが再燃したため、休む間もなく九州へ進軍。永禄12年(1569)までに豊前門司城・立花城を奪取しました。しかし、まもなくして九州からの撤退を余儀なくされます。というのも、同年に山中鹿之介が尼子再興軍を興して挙兵し、出雲国へ侵攻、一方で九州では大内輝弘率いる大内氏再興軍も挙兵(大内輝弘の乱)したからです。

九州から撤退した元春らは大内輝弘をなんなく鎮めますが、尼子再興軍は簡単に崩せず、長き戦いとなります。

秀吉を嫌って隠居

信長との戦いと信長の死

元亀2年(1571)、父の毛利元就が亡くなると、中央では織田信長が勢力を拡大し、中国地方にまで目を向け始めます。きっかけは将軍・足利義昭の追放でした。天正5年(1577)から織田家臣・羽柴秀吉による中国攻めが始まると、元春は翌年の上月城の戦いをはじめ、数々の戦いで秀吉を退け続けます。

しかし、やがて毛利家は劣勢に。天正10年(1582)の備中高松城の戦いでは、秀吉による水攻めを受けて、攻撃もままならない状況に追い込まれました。和睦交渉も進まず膠着状態が続きますが、事態は6月4日に一変します。秀吉が突然譲歩の姿勢を見せ、和睦が成立したのです。

秀吉が和睦を急いだ理由は、京都で信長が家臣の明智光秀に討たれた「本能寺の変」でした。秀吉は一刻も早く京都へ引き返し、光秀を討ちたかったのです。

秀吉追撃を提案した元春

毛利家が信長の死を知ったのは、和睦が成立し秀吉が帰った後のことでした。元春は信長の死を隠して和睦を急いだ秀吉に激怒し、「今すぐ秀吉を追って討ち取ろう」と提案します。秀吉を討ち、天下を狙おうというのです。いかにも武勇の人・元春らしい考えでしたが、これは弟の小早川隆景に止められます。和睦を結んで間もないのに約束を破るのは武士の恥であり、また追撃したからといって必ず勝てるという保証もありませんでした。

深謀遠慮の知将である隆景に制止され、元春は踏みとどまります。しかし、本能寺の変と同じ年に隠居し、子の元長に家督を譲ってしまいます。天下を握った秀吉のもとで働くことを潔しとしなかったのでしょう。

最期は陣中で

隠居後、秀吉との付き合いは弟・隆景や子の元長に任せ、隠居生活を送るための館建設などに精を出した元春。ただ、その隠居生活も長くは続きませんでした。元春の最後は戦の陣中でした。秀吉に熱心に頼まれ、隆景や輝元の熱心な説得により再び出陣し、九州征討に赴いた天正14年(1586)のときのことです。病(化膿性炎症とされる)にかかっていた元春は豊前小倉城で生涯を閉じます。57歳。

初陣から暴れまくって武功をあげた戦上手の勇将は、最期の時も陣中で迎えたのでした。

【主な参考文献】

- 桑田忠親『毛利元就のすべてがわかる本』(三笠書房、1996年)

- 小和田哲男『毛利元就 知将の戦略・戦術』(三笠書房、1996年)

- 河合正治『安芸毛利一族』(吉川弘文館、2014年)

- 『国史大辞典』(吉川弘文館)

コメント欄