「三好政長(宗三)」宗家当主の三好元長を排除した細川晴元の側近

- 2020/04/08

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

細川晴元の家臣であった三好長慶は、主君との戦いの末に畿内を制し、戦国初の天下人となりました。この長慶と晴元の対立の中心といっていい立場にあったのが、同じ三好一族出身の三好政長でした。

三好の分家に生まれた政長

阿波の三好氏躍進のきっかけとなったのは、細川京兆家の家臣として畿内に進出した三好之長(ゆきなが)の存在でした。三好長慶の曾祖父、元長の祖父にあたる人物です。政長は、この之長の弟の長尚(勝時ともされる)の子にあたります。このとおり嫡流の生まれではないため、政長の前半生はほとんど伝えられていません。

没年から逆算して、永正5年(1508)に生まれたという見方もありますが、はっきりとはわかっていません。仮名は神五郎(甚五郎)といい、実名は政長。茶人としても知られ、「宗三(そうさん)」と号しました。

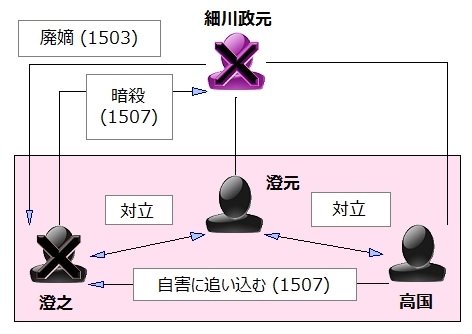

当時の細川京兆家の当主・政元は未婚を貫いたため実子がおらず、三人の養子の間で後継者争いが起こっていました。澄之・澄元・高国の三人の養子のうち、之長は澄元を次期当主として支持。そのために高国派と敵対することとなりました。

そうした出来事を背景に、政長の兄の新五郎は、伯父の之長とともに高国と戦い、敗れて伯父ともども処刑されたといわれています。こののち、政長自身が澄元の子・晴元の家臣として兄や伯父の仇である高国と戦っていくことになります。

晴元の家臣として

政長が畿内に進出したのは、大永7年(1527)ごろのこと。当時、敵対する高国が分家の細川尹賢の讒言を受けて重臣の香西元盛を殺し、それがきっかけで内乱が勃発します。

高国との後継者争いに敗れた澄元はすでに死没しており、このころは子の細川晴元が家督を相続していました。晴元派の三好氏は、この内乱を好機とみて畿内に進出したのです。

このときの対立構図は以下をみるとわかりますが、細川京兆家の権力争いだけでなく、将軍家のそれも絡んだものでした。

◆ 高国派

- 細川高国

- 足利義晴(12代将軍)

- 武田元光

VS

◆ 晴元派

- 細川晴元

- 足利義維(のちの堺公方)

- 三好政長、元長

同年の2月12日の桂川原の戦いで政長ら晴元軍は出陣し、高国軍に勝利。高国が将軍・義晴とともに近江坂本へ逃れたため、都には幕府がない状態になってしまいます。

堺公方

将軍や奉公人らが不在をチャンスととらえ、三好宗家当主の三好元長は、11代将軍・義澄の子・義維(よしつな)を次期将軍とし、晴元とともに擁立して疑似的な幕府をつくりました。いわゆる「堺公方政権」の誕生です。

三好元長との対立

御前衆の政長

三好元長は三好宗家の当主であり、分家の政長は通常ならば元長の考えに従う立場なのですが、政長は政長で、元長とは別に晴元の家臣として仕えていたため、両者に明確な上下関係はなかったのでしょう。元長を当主として立てるどころか、二人は不仲であったとされています。なにせ、政長は木沢長政、可竹軒周聡と三人で「御前衆」という名の晴元側近衆となっており、元長よりも晴元により近い立場にありました。

余談ですが、晴元は幼くして当主になり、側近の筆頭格であった可竹軒周聡が亡くなる天文2年(1533)ごろまでほぼ実権を持っていなかったといわれます。このころに晴元が下したとされるもののほとんどは、政長ら御前衆が動かしていたと考えられます。

将軍と細川京兆家の統一をめぐって対立

元長は、義維を将軍にし、高国と和睦して細川京兆家を統一させようという考えでした。しかしその一方で、政長と柳本賢治は現将軍である義晴のもとで晴元を京兆家の当主、そして管領に据え、高国は排除しよう、という考えを持っていました。こうした中、政長と賢治は主君の晴元を説得して味方につけ、とうとう元長を孤立させて阿波へ追いやります。一時、賢治が暗殺されて窮地に陥ると元長を呼び戻して都合よく復帰させますが、やはりどうしても不仲なのか、対立は続きました。

一向一揆を使って元長を敗死させる

政長、木沢長政、そして死んだ賢治らは元長について讒言を繰り返しました。そして享禄5年(1532)、元長が木沢長政を攻めると、一向一揆を利用して元長を討つよう仕向けます。表向きは晴元が決定したことですが、背後には晴元を動かした政長がいたとされています。元長は一向一揆に追い詰められて自害。以後、邪魔者がいなくなった細川政権下において、政長らは引き続き側近として仕えました。

名物茶器コレクターの文化人・宗三

ここまでを見ると、なんだか悪いところばかりな政長ですが、政治から一歩離れれば、茶の湯を好む文化人としての側面が見えてきます。名物茶器のコレクション

政長は「宗三」と号した茶人でもありました。三好一族の中では、『清玩名物記』の記録を見るとナンバーワンの名品コレクターで、15点もの名物道具を所有していたことがわかります。次いで多く持つのは三好長慶の弟の実休。長慶は連歌を特に好み、茶の湯のほうはあまり……という感じだったのか、茶の湯に関しての記録は多くありません。

名刀「宗三左文字(義元左文字)」の持ち主

また、名刀の所有者でもありました。今川義元が所有し、やがて桶狭間の戦利品として信長へ、そして本能寺の変の後は秀吉、その死後は家康へ、と名だたる武将の手から手へ渡っていった名刀「宗三左文字(そうさんさもんじ)」です。持ち主によって名前がかわり、一般的には「義元左文字」の名で知られます。「刀剣乱舞」では「宗三左文字(そうざさもんじ)」と呼ばれていますね。最近は「そうさん」ではなく「そうざ」と呼ばれる傾向にあるようです。

なお、馬部隆弘氏は、紀要論文『名物刀剣「義元(宗三)左文字」の虚実』の中で、「政長→武田信虎→今川義元→織田信長→羽柴秀吉」という伝来の流れについていくつかの矛盾点を指摘しています。

まず、政長は主人を介さずに信虎(武田信玄の父)へ贈ったと想定されますが、武田当主の信玄ではなく、追放された信虎と交渉を持つことに意味があったとは思えず、また贈答があったという証拠はありません。

それ以降も、信虎から義元への贈答も刀の呼称からして疑わしく、飛んで信長から秀吉への流れについても、信長が愛用した左文字がなぜ本能寺の変で失われずに秀吉の手に渡ったのか、という疑問が残ります。

天下人から天下人へと渡った名刀であること、その伝来にはいくつか不明瞭な部分があるにせよ、無事現代まで残された名刀のもともとの持ち主が三好政長であることは、持ち主の知名度が低いためあまり知られていないことなのではないでしょうか。

もし政長が手放さなければ、宗三左文字はずっと無名のままだったかもしれませんね。

宗家の当主・三好長慶との関係

さて、邪魔者の元長を葬り去った政長でしたが、彼の死後すぐにその嫡男・長慶が台頭すると、やはり対立関係となります。長慶は自分の父を追いやるために動き出した一向一揆を鎮めるために和睦を斡旋する役を務め、木沢長政の仲介で晴元に仕えるようになっていました。

河内十七箇所の代官所をめぐって

長慶との対立は早くから始まります。きっかけは天文8年(1539)、長慶が河内十七箇所(現在の守口市)の代官職をくれと晴元に求めた一件でした。この代官職はもともと、長慶の父・元長が務めたものでしたが、元長の死後は政長が務めていたのです。しかし晴元は側近の政長に味方し、長慶の要求に応えませんでした。長慶は幕府に直訴してまで手に入れようとしますが、結局晴元が頑として譲らず失敗。このとき長慶は挙兵して晴元を討つ気でいましたが、六角定頼の調停で事なきを得ます。

長慶にとっての父の仇

一応は晴元の家臣として数々の戦で協力して戦うのですが、代官所の件がくすぶったまま政長と長慶の対立は続きました。そもそも、長慶にとって政長は父の仇です。その思いがある限り、良好な関係が築けるはずがありません。三好政長の最期

天文17年(1548)5月6日、政長の娘婿にあたる摂津国人・池田信正が、晴元に命じられて切腹するという出来事がありました。これは政長の讒言によるものとされています。信正の跡職は政長の外孫にあたる長正(信正の子)が継ぎました。これがほかの摂津国人衆の怒りを買い、彼らは長慶の味方に転じます。

政長と長慶の戦いは、このような中で始まりました。晴元から離れ、高国の養子である氏綱派へと転じた長慶は、遊佐長教や摂津国人衆、さらには丹波の内藤国貞、その他多数を味方につけて勢力を拡大し、政長と対峙しました。

天文18年(1549)、政長は子の政勝とともに長慶と戦いました。江口の戦いです。この戦いには主君の晴元も味方として出陣しており、晴元の依頼により六角定頼の援軍もひかえるという頼もしさでした。

しかし、六角定頼軍の援軍を恐れてか、長慶は政長が江口に陣を構えると「待ってました」とばかりに早々に孤立させ、総攻撃をかけてあっという間に結着をつけてしまいました。政長は6月24日の総攻撃で討死しました。死因は水死だったといわれています。

江口の戦いの敗北により、子の政勝は逃れて落ち延び、晴元も京へ逃れました。元長・長慶の父子二代との対立はこれでようやく終わります。この三好一族間の戦いは、主君・晴元政権を終わらせるきっかけとなってしまったのでした。

【参考文献】

- 馬部隆弘「名物刀剣「義元(宗三)左文字」の虚実」(『大阪大谷大学紀要』53巻、大阪大谷大学、2019年2月)

- 馬部隆弘『戦国期細川権力の研究』(吉川弘文館、2018年)

- 今谷明・天野忠幸 監修『三好長慶 室町幕府に代わる中央政権を目指した織田信長の先駆者』(宮帯出版社、2013年)

- 福島克彦『戦争の日本史11 畿内・近国の戦国合戦』(吉川弘文館、2009年)

- 長江正一 著 日本歴史学会 編集『三好長慶』(吉川弘文館、1968年 ※新装版1999年)

コメント欄