【戦ヒスまんが】信長、平手政秀の死を軽んじられて激怒!

- 2020/04/13

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

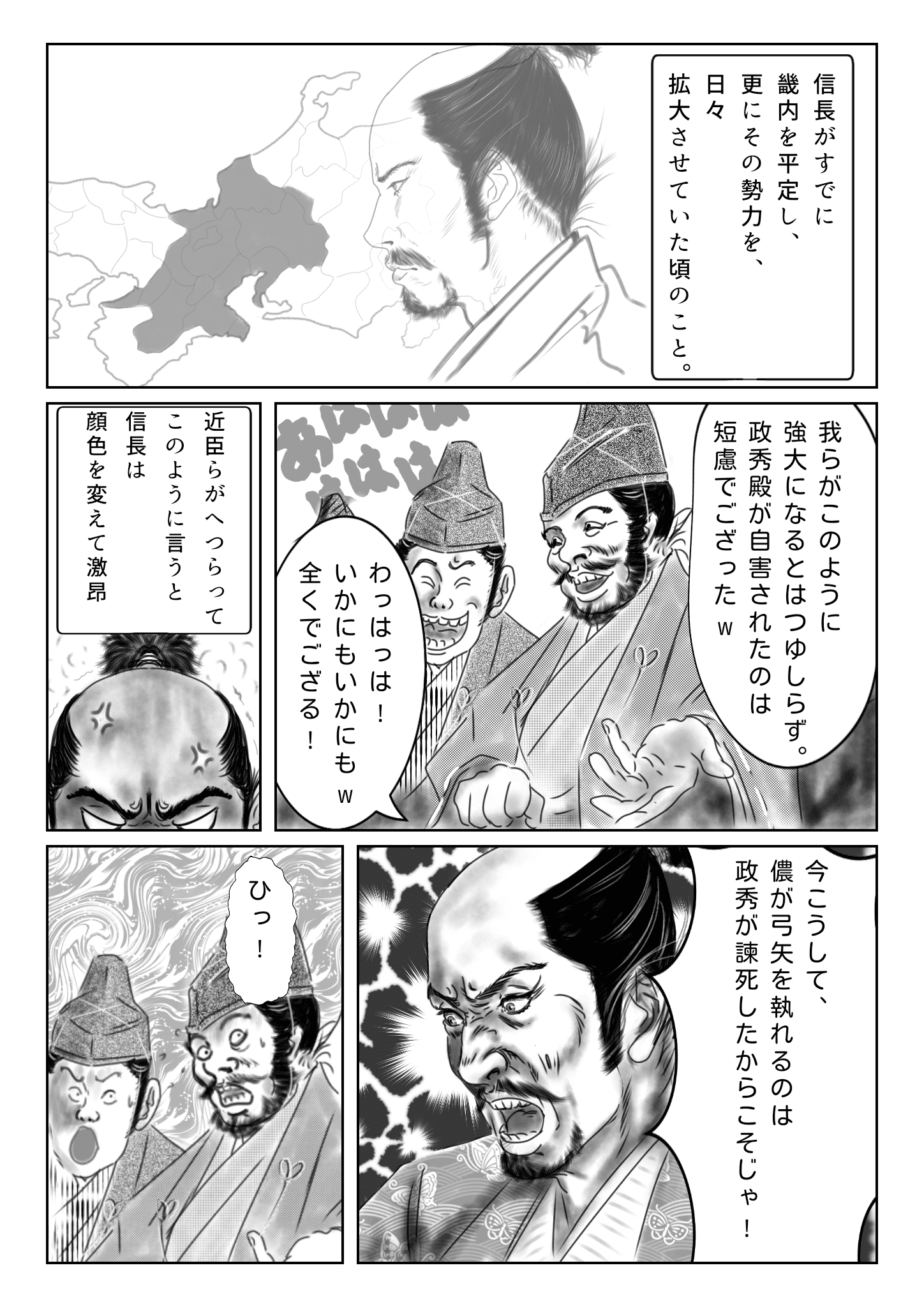

平手政秀は、信長の父・信秀の代から仕えていた重臣のひとりで、信長誕生後は傅役つまり教育係として働いた人でした。信長にとっては「じいや」なわけです。この政秀は天文22年(1553)に自害しています。

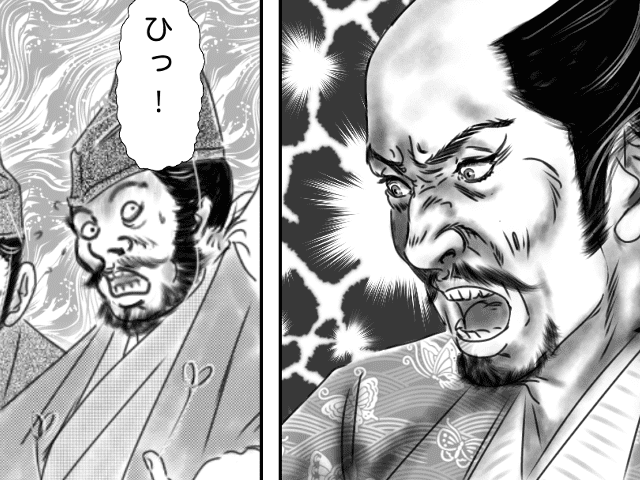

のちのち信長が立派になって勢力をのばしていたころ、さっさと死んでしまった政秀を口さがなく言う家臣がいて信長が激怒したという逸話について紹介します。

のちのち信長が立派になって勢力をのばしていたころ、さっさと死んでしまった政秀を口さがなく言う家臣がいて信長が激怒したという逸話について紹介します。

スマホ等で見づらい場合、まんがをタップすれば「拡大/縮小モード」になります。このモードでダブルタップすると、画像の拡大縮小の切替が可能です。(※ただし、1ページ毎)

- 【原作】『名将言行録』

- 【漫画】Yuki 雪鷹

- 【脚本】戦ヒス編集部

- 【解説】東滋実

ワンポイント解説

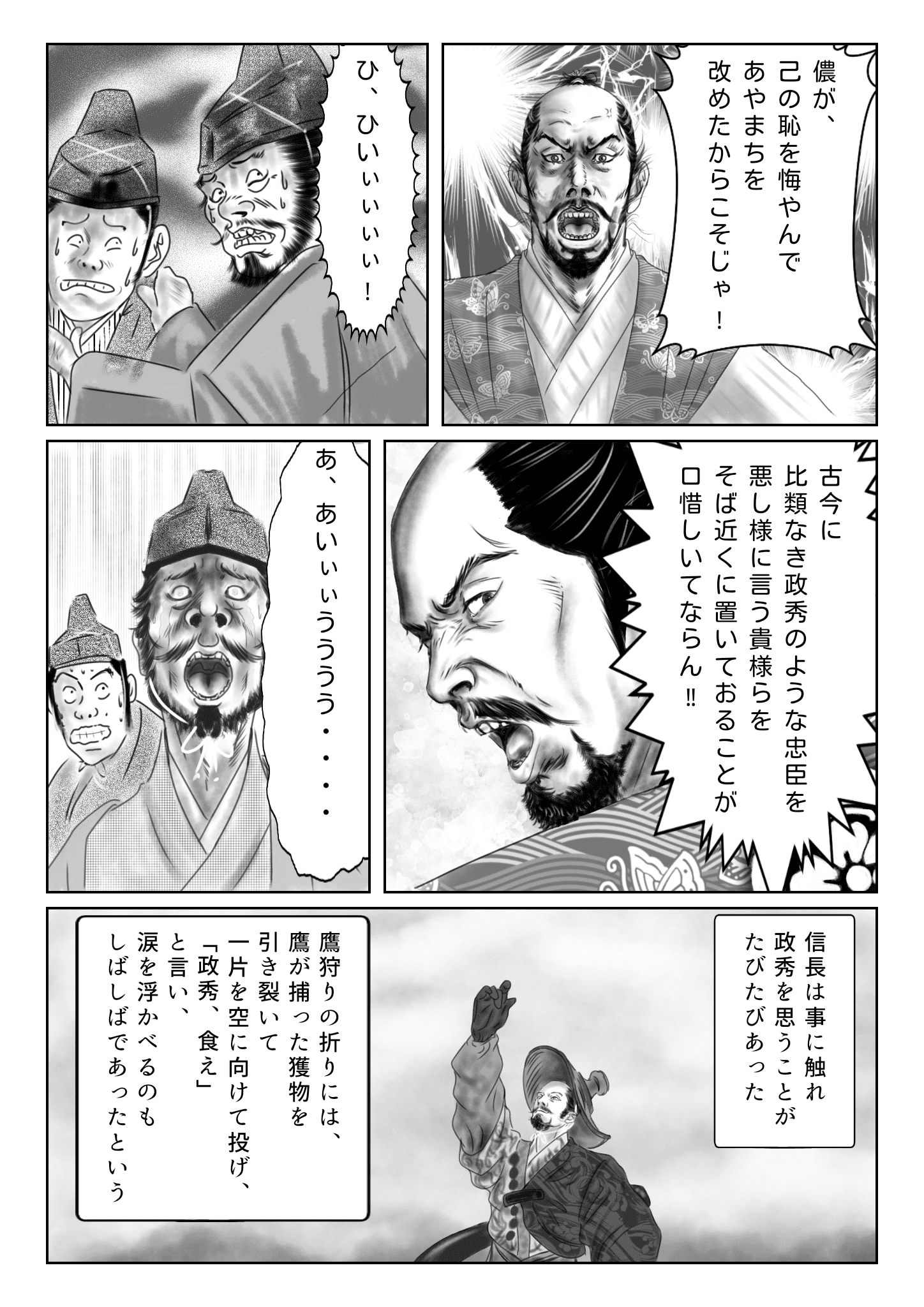

この逸話では、信長がこんなに力をつけるとも知らないで死んでしまって馬鹿だね、もったいないね、と家臣たちは笑っています。それに対し、信長は「自分がいまこうしているのも政秀が諫死したからだ」と激怒。信長は自分を諫めるために死んだ政秀のことを折に触れて思い出し、涙しています。政秀に感謝して生涯忘れなかったということでしょう。

と、感動的な話に水を差すようですが、実は政秀の自害の理由については諸説あり、信長と不仲ゆえに恨んで死んでしまったという話もあります。

信長への恨みで自害

『信長公記』には、信長が政秀の息子・五郎右衛門の馬を欲しがったのに、五郎右衛門は拒否したため信長がこれを恨み、そのため政秀と不仲になってしまった、とあります。その後政秀は信長がまじめでないのをくやんで、傅役として役に立つことなく生きていても甲斐がないといって自害してしまったとしています。これも諫死といえばそうですが、息子の件が絡んでいるとすると純粋に忠義だけで自害したわけではないのかもしれません。

政秀を弔うために寺を建立

実際に不仲で、それが理由で死んでしまったかどうかはわかりませんが、信長は政秀の死後、彼を弔うために「政秀寺」という寺を建立して菩提を弔っています。諫死にしろ、奔放な信長の傅役として彼を立派に育てられなかった責任を感じてストレスで死んだにしろ、信長は政秀のこれまでの労に報いて菩提を弔ったのです。信長なりに政秀の死をきっかけに己を省みて、心に刻んだのではないでしょうか。

あわせて読みたい

【参考文献】

- 太田牛一 著、中川太古 訳『現代語訳 信長公記』(新人物文庫、2013年)

- 岡谷繁実 『名将言行録 上 (原本現代訳 16)』(ニュートンプレス、1997年)

- 奥野高広・岩沢愿彦・校注『信長公記』(角川書店、1969年)

- 岡谷繁実『名将言行録2』(岩波書店、1943、1944年)

コメント欄