「龍造寺隆信」わずか一代で国衆から五州二島の太守に上り詰めた肥前の熊!

- 2021/03/31

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

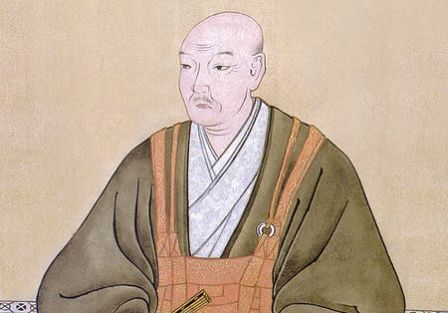

戦国時代の九州の一角を占めたのが、肥前国の龍造寺隆信(りゅうぞうじ たかのぶ)です。隆信は、小さな国衆の庶流の出身に過ぎませんでした。何度も国を追われながらも返り咲き、一代にして島津や大友と並ぶ九州有数の大大名へとのし上がります。

隆信はどんな人物だったのでしょうか。彼が誰と出会い、どんな選択をしていったのか…。隆信の生涯を見ていきましょう。

隆信はどんな人物だったのでしょうか。彼が誰と出会い、どんな選択をしていったのか…。隆信の生涯を見ていきましょう。

龍造寺家を継承する

家柄は庶流

享禄2年(1529)、龍造寺隆信は肥前国佐嘉郡水ヶ江城(みずがえじょう)で、龍造寺周家の長男として生を受けました。龍造寺氏は、藤原秀郷(ふじわらの ひでさと)の子孫・藤原季善(すえよし)が肥前国佐嘉郡にある龍造寺村に住み、同地の地名を姓としたことに始まったと伝わります。本家は村中龍造寺氏であり、隆信の家柄は庶流の水ヶ江龍造寺氏となります。

隆信は最初から武将として教育されたわけではありませんでした。幼少の時代に法林院という寺に預けられ、大叔父である豪覚和尚が養育にあたっています。天文5年(1536)、隆信が7歳の時にそのまま出家して僧となりました。武将が寺で教育される例は数多くあります。隆信も家督相続に備えて、漢学や武術などを修行していたと考えられます。

このとき、曽祖父・家兼は肥前国の守護職・少弐家に仕えており、庶流ながらも、龍造寺本家をも含めた龍造寺家全体を取り仕切る長老的立場にありました。

家兼は戦上手でも知られた武将です。田手畷の戦いで当時西国随一と言われた周防国の大内家の軍勢一万を破り、家中における立場を高めていました。天文4年(1535)には、家兼は少弐家の当主・少弐資元を自害に追い込み、大内家の援助のもとで独立的動きを見せるようになります。

筑後国への亡命と家督相続

天文14年(1545)、祖父の家純と父である周家が少弐家臣・馬場頼周によって討たれてしまいます。主君・少弐家に対する謀反の疑いによる粛清でした。当然、隆信にも身の危険が迫り、まだ十六歳という若さだった彼は、曽祖父である家兼と共に筑後国に脱出。そこで柳川城主・蒲池鏡盛に匿われています。肥前国で勢力を持った水ヶ江龍造寺家は壊滅し、僧籍にある隆信も命を狙われる身の上となっていましたが、翌天文15年(1546)には家兼が鏡盛の力添えによって挙兵します。結果、馬場頼周を討ち果すことに成功し、水ヶ江龍造寺家の再興を成し遂げることができたのです。

しかし翌年、家兼は病のために93歳で死去してしまいました。隆信は大きな後ろ盾を失ってしまい、ここからさらなる苦労が始まります。天文16年(1547)、隆信は本家である村中龍造寺氏の当主・胤栄の命により、主君・少弐冬尚を勢福寺城から追放。同17年(1548)には家兼の遺言を受けて水ヶ江龍造寺氏の家督を相続します。

しかし一族の意見は割れていました。隆信はくじ引を引用して説得力を持たせるなど、一族の説得に苦心。隆信への求心力は、決して高くはなかったようです。家兼の後ろ盾がなくては、満足に庶流の家さえ継げない状況でしたが、同年に本家の胤栄が亡くなったことで、潮目が変わります。ここで隆信は思い切った行動に出ます。

隆信は胤栄の未亡人を娶り、龍造寺本家の家督を強引な形で相続。いわば本家の家督の乗っ取りです。これには龍造寺家臣団の不満も高まり、不穏な動きも予想されました。隆信は家臣の反発を回避するため、周防国の大名・大内義隆と手を結びます。大内家とは曽祖父の代からの関係性があります。隆信にとっては、数少ない味方であり後ろ盾でした。

肥前国を支配する大名へ

内紛を制して肥前国の支配権を確立する

天文20年(1551)、大内義隆が重臣・陶隆房(晴賢)の謀反によって自害に追い込まれ、隆信はまたもや後ろ盾を失った形となりました。大内家の家督は、大友宗麟の弟である大内義長が継承することになり、一方で龍造寺の家中は大きく動揺。このとき、家臣の土橋栄益らは豊後国の大友家に通じており、龍造寺鑑兼を当主に擁立せんと画策します。隆信は強制的に追放されてしまい、筑後国栁川の蒲池鑑盛のもとへ逃れます。かつて曽祖父の家兼と共に逃れた場所でした。

しかし天文22年(1553)、隆信は蒲池家の援助によって挙兵。旧領を奪還の上、当主の地位に返り咲いています。追放劇の首謀者である土橋栄益は捕えられて処刑されました。龍造寺鑑兼は隆信の佐嘉郡に帰らせています。隆信の正室の兄に当たるため、処分を遠慮したようです。果断である隆信も身内には処分を躊躇する様子がうかがえます。

一方で、仇敵には変わらず容赦のない攻撃を加えていきます。永禄2年(1559)、かつての主家であった少弐家を再び攻め、当主・少弐冬尚を自害に追い込みました。大名としての少弐家は、このとき滅亡しています。

隆信は龍造寺家の当主の座で満足はしていませんでした。永禄3年(1560)には、冬尚の弟・千葉胤頼を滅ぼすなど、国衆を次々と取り込んでいき、永禄5年(1562)には肥前国東部の支配を確立。翌年には、有馬・大村の連合軍を破ります。

しかし周辺諸国は、隆信の快進撃を快くは思っていませんでした。豊後国の大友宗麟は隆信を危険視します。

宗麟は少弐家の少弐政興(冬尚の弟)を援助して国衆を糾合させ、肥前国で蜂起させました。政興は国衆や旧臣を動員し、隆信を大いに苦しめますが、永禄7年(1564)には龍造寺家に降伏。少弐氏再興を果たすことはできませんでした。

今山の戦いで大友宗麟の大軍を破る

永禄12年(1569)には、宗麟自らが大軍を率いて肥前国に侵攻してきます。しかしこのとき、中国地方の毛利元就が大友領の豊前国に侵攻。そのため宗麟は肥前国から撤退しました。元亀元年(1570)、大友親貞(宗麟の弟)が先鋒として三千を率いて肥前に侵攻してきます。宗麟は高良山に陣を構え、六万という大軍を従えていました。対する龍造寺軍は五千という人数です。まともに戦っては勝機はありません。

籠城か降伏か、あるいは奇襲かという議論が龍造寺家中でまき起こります。この時、隆信の母親・慶誾尼が奇襲をするよう隆信に指摘し、それを隆信が受け入れたとも伝わります。

隆信は鍋島直茂に奇襲部隊五百を任せます。直茂の隊は今山で大友軍の先鋒隊の本陣を攻撃。大友親貞を討ち取るという大戦果を挙げました。

隆信は戦後処理として、大友家との間で和睦を結びます。しかし肥前国における大友家の勢力は排除できませんでした。この時の大友宗麟は、肥前国の守護職であると同時に九州探題(幕府の九州出先機関の長)の地位にありました。実際に宗麟は軍勢動員令を隆信に送るなど、肥前国の支配を認めない姿勢を取り続けています。

その中で、隆信は慎重に行動していました。大友家と対決する時間を稼ぎながら、かつて大友側についた肥前国の国衆を滅ぼし、あるいは従属させて力を蓄えていったのです。

五州ニ島の太守となる

大友家の衰退に乗じ、周辺諸国を切り取る

元亀3年(1572)、隆信は少弐政興を再び攻め、肥前国から追放します。天正6年(1578)には、龍造寺家によって肥前国の統一が成し遂げられ、同年には大友宗麟が日向国耳川で薩摩国の島津義久に大敗を喫しました。有力な重臣の多くを失った大友家は衰退期に入り、隆信はこの機を逃さず、さっそく大友領への侵攻を始めます。隆信は国衆(国人領主)らを支配下に置き、戦国大名として自立する行動を取っていきました。天正8年(1580)までに筑前国をはじめ、筑後国、豊前国、肥後国にまで龍造寺家の勢力を拡げています。

同年、隆信は龍造寺家の家督を嫡男である政家に譲って隠居。しかし実際は共同統治であったようで、家中の実権は隆信が握っていました。この頃から隆信に変化が訪れます。

若い頃から肥前統一までは英気に溢れる人物でした。しかし隠居後は酒色に溺れるようになっていきます。結果、重臣の鍋島直茂を政務から遠ざけるなどの乱行が目立っていきます。

天正9年(1581)、隆信は嫡男・政家に肥後へ侵攻させると、肥後菊池の三家老(赤星・城・隈部)らの多くが参陣、もしくは降伏という戦果を得ることが出来ました。結果、短期間で肥後国を制圧することに成功しています。

最大の味方であった蒲池家を滅ぼす

天正9年(1581)、筑後国の蒲池鎮漣が薩摩国の島津義久に内通していたことが発覚します。このとき、隆信と代替わりした蒲池家との関係は悪化していました。蒲池家はかつて隆信を何度も救った最大の恩人とも言える存在です。通常ならば処断するのも躊躇するところです。しかし隆信は違いました。鎮漣らを肥前国に呼び寄せ、これを騙し討ちにします。すかさず筑後国の柳川城にいる蒲池家を滅ぼすため、軍勢を進発させました。この隆信の行動には、大きな重臣や国衆の反発を招きます。重臣の百武兼武は栁川に出陣せず、田尻鑑種ものちに一時的に離反しています。

隆信は何度も肥前国を追われた経緯があります。そのため、疑心暗鬼に駆られやすい性格でもありました。その対象は、最大の味方であった蒲池家も例外ではありませんでした。

隆信は「分別も久しくすればねまる(腐る)」という言葉を残しています。類稀なく判断力により、肥前統一を成し遂げた隆信らしい言葉です。同時にその判断力が人心を失う結果にも繋がったのは確かなようです。

同年には、薩摩国の島津義久が肥後国に北上してきます。天正11年(1583)に高瀬川を境界に定め、翌年に和睦となりました。龍造寺家と島津家の、雌雄を結する決戦の時が近づいていました。

沖田畷の戦いで敗死する

天正12年(1584)、有馬晴信が離反して龍造寺方の深江城を攻め始めます。島津家久(義久の弟)の軍勢もこれに加担していました。隆信は二万五千の兵を率いて出陣します。敵軍の島津家久は三千、有馬晴信の軍勢は二千という陣容です。龍造寺家の兵力は、敵軍の五倍という大差がついていました。龍造寺軍は沖田畷に進軍します。当初、島津方は敗北を装って退却します。龍造寺軍は中央の大手・浜の手・山の手と三方から進撃に及びます。しかしこれが島津軍による罠でした。

隆信は中央の大手軍を指揮していました。大手は一本道の隘路で、両側は深田に囲まれています。大軍の交通には不便な場所でした。進退が自由でないため、進軍の速度が大幅に下がりました。そこを両側から島津の兵が弓矢や鉄砲を射掛けます。これにより、大手軍は大混乱となります。

隆信はすかさずに進軍を下知し、大手軍は両側に展開します。そこを目掛けて、島津軍が進軍していきました。島津兵が本陣に現れた時、隆信は騎乗で逃げる兵を叱咤していたと言います。そこを島津の武将・川上忠堅に討ち取られてしまいました。享年五十六。

宣教師ルイス・フロイスの書簡によれば、隆信は肥満体のために六人担ぎの駕籠に乗っていたともいいます。フロイスは沖田畷においても言及しています。そこには「細心の注意と配慮・決断は、カエサルの迅速さと知恵でも企てられないように思えた」とあります。

辞世は「紅炉上一点の雪」と伝わります。

腹心の鍋島直茂は、隆信の討死の知らせを聞き自害しようとしています。しかし家臣が阻止して、栁川に退きました。隆信の首級は、首実検の後に願行寺に葬られました。

【主な参考文献】

- 工藤章興 『〈九州の戦国時代〉大包囲網を撃破せよ! 龍造寺軍決死の作戦』 学研 2014年

- 桐野作人 『〈島津と戦国時代〉肥後侵攻 ついに激突!龍造寺』 学研 2014年

- 川副博 『龍造寺隆信:五州二島の太守』 佐賀新聞社 2006年

- 国立国会図書館デジタルコレクション 「龍造寺隆信」『大日本人名辞書』下巻 大日本人名辞書刊行会 1926年

コメント欄