【戦ヒスまんが】蘭丸へのご褒美に、光秀は恨み!?(1582年頃?)

- 2020/02/12

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

今回紹介するのは、『改正三河後風土記』(改正前の『三河後風土記』の成立時期は不明)という江戸後期に書かれた徳川氏創業期についての歴史書にある逸話です。光秀はなぜ本能寺の変で主君・信長を討ったのか。日本史最大のミステリーとされるその動機に関わる逸話です。

スマホ等で見づらい場合、まんがをタップすれば「拡大/縮小モード」になります。このモードでダブルタップすると、画像の拡大縮小の切替が可能です。(※ただし、1ページ毎)

- 【原作】『改正三河後風土記』

- 【漫画】Yuki 雪鷹

- 【脚本】戦ヒス編集部

- 【解説】東滋実

ワンポイント解説

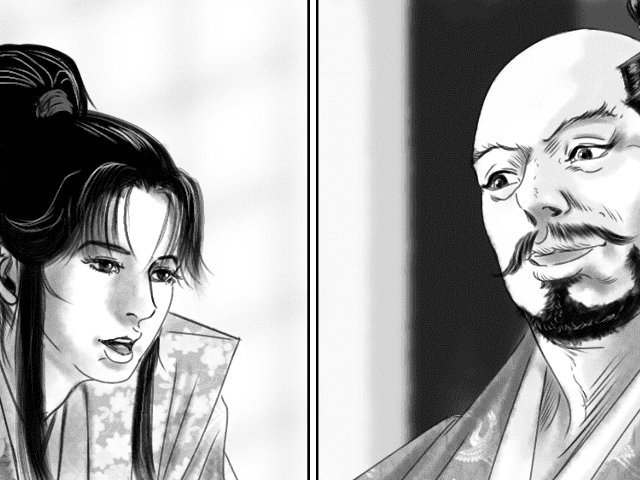

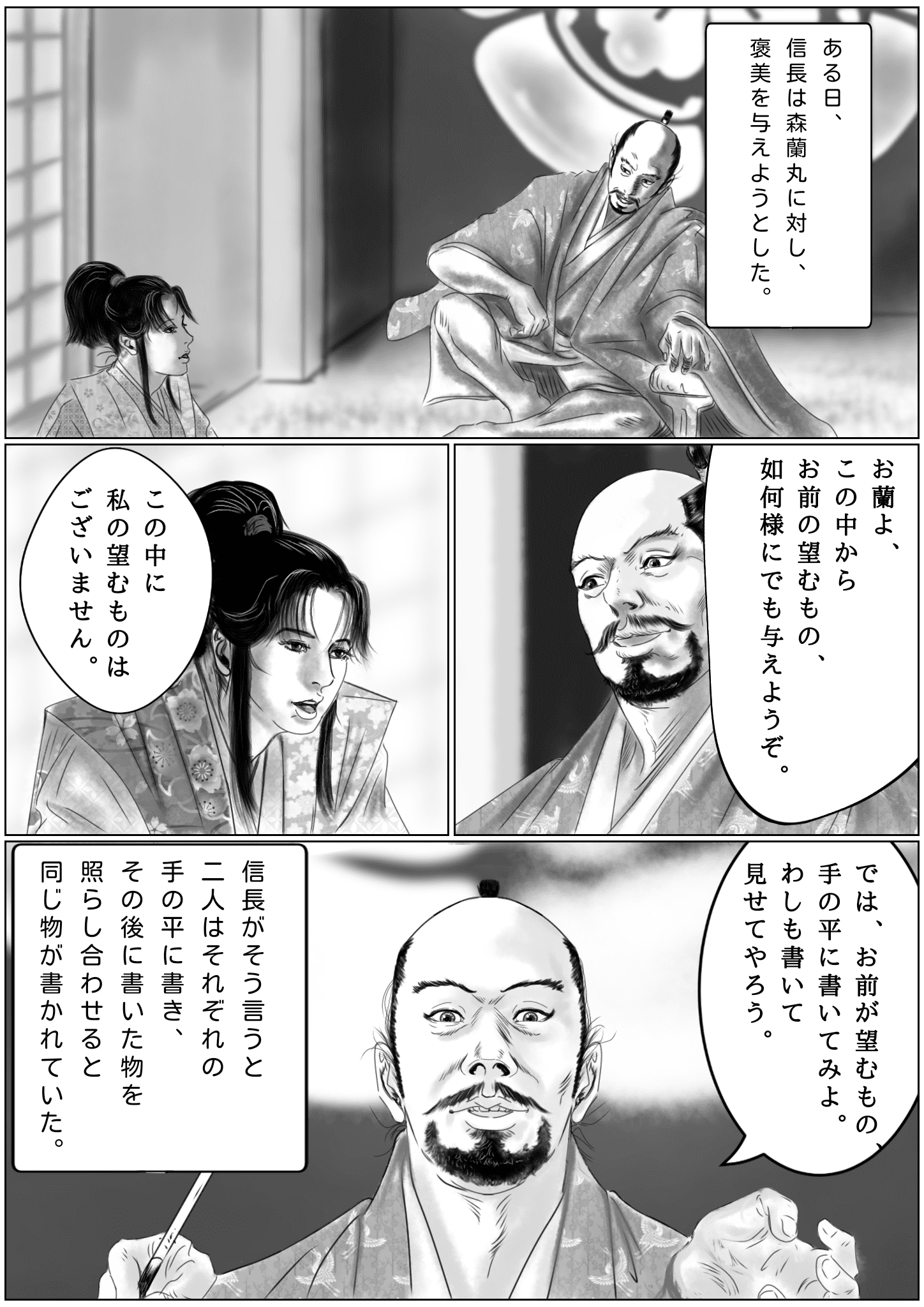

いつのことかはわかりませんが、信長は寵愛する小姓の森蘭丸に褒美をやろうと考えました。「お前が欲しいものは何でもやるよ」といろいろ出しますが、そこに蘭丸の欲しいものはなく。彼が欲しがったのは、光秀の領地である近江坂本六万石でした。

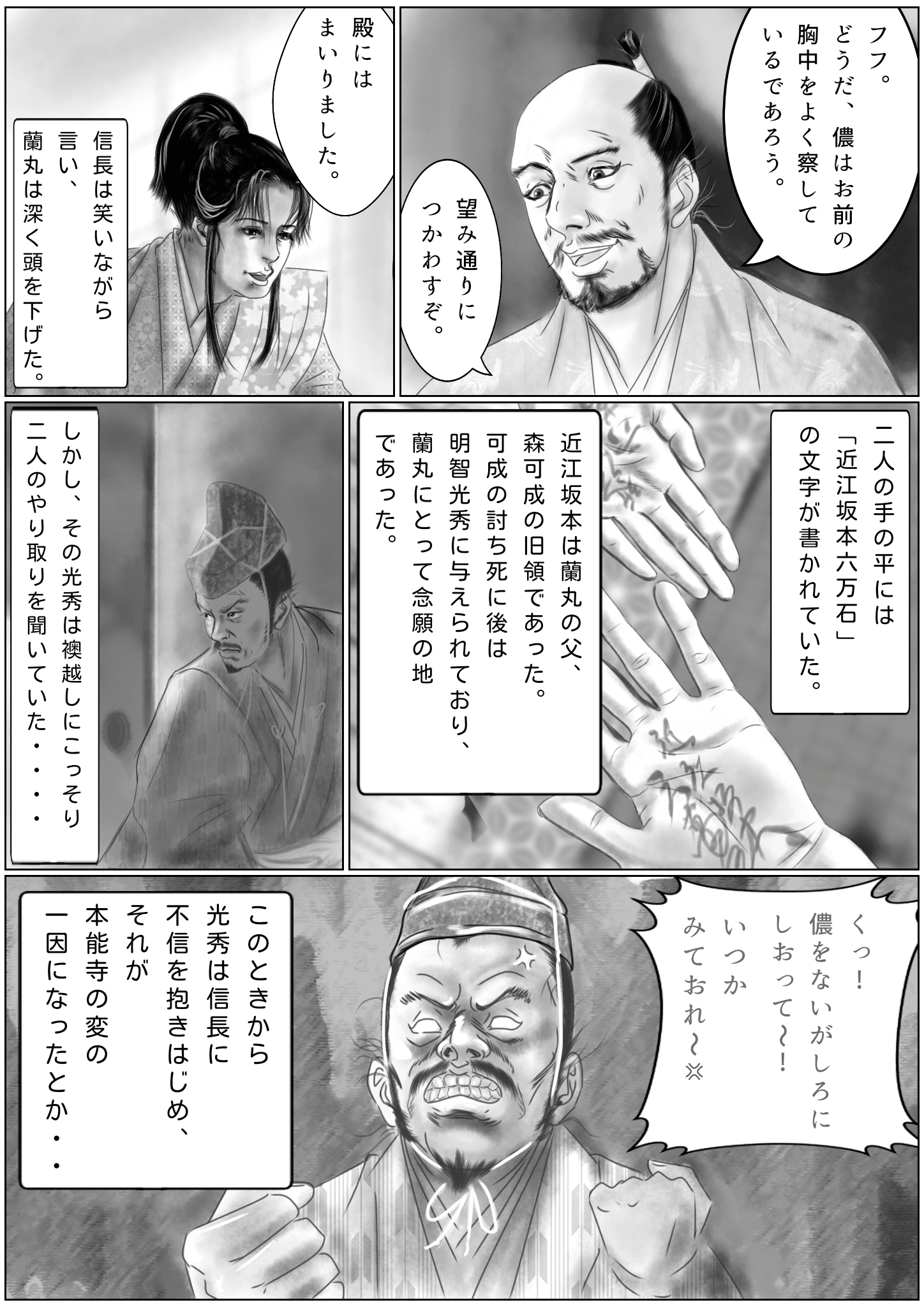

これを信長も当てて、「わあ気が合うね」なんて笑い合っているふたりをよそに、これをこっそり見ていた光秀はだんだん不信感を持つようになったというエピソードです。

森蘭丸について

一般に「森蘭丸」の名で知られる信長の小姓は、正しくは「森成利」という名で、幼名は蘭丸ではなく「乱」または「乱丸」だったとか。「蘭丸」と最初に書いたのは秀吉が書かせた『惟任退治記』で、信長に寵愛された美少年・蘭丸像を意図的に作り上げたといわれますね。「乱」より「蘭」のほうが色っぽくあでやかで、信長と男色関係にあったと印象付けるのにはぴったりです。

信長に男色相手として寵愛された美少年・森蘭丸像は後世の勝手なイメージによるところが大きいでしょう。

あわせて読みたい

近江坂本

とまあ、程度はともかく可愛がっていた蘭丸が欲しがったのは近江坂本の領地でした。マンガにもあるとおり、坂本はもともと蘭丸の父・可成の領地でした。森可成が討ち死にし、のちに光秀の領地となったのは、元亀2年(1571)の比叡山焼き討ちの後です。光秀のはたらきを評価した信長から与えられたものです。光秀がこの地に築いた坂本城は宣教師ルイス・フロイスが「安土城についですごい」と称したほどで、その後長くこの城を拠点としました。

「坂本」は光秀、蘭丸双方に関係するキーワードで、また蘭丸は信長と一緒に本能寺で死んだとされていることもあり、こういう逸話が作られたのでしょう。

ふたりは不仲だったといわれますが、実際のところはわかりません。また、このエピソードだけで光秀が恨みをもって謀反を起こしたとはちょっと言い難く、本能寺の変の謎に想像を膨らませた創作と見たほうがよさそうです。

【主な参考文献】

- 谷口克広『信長の親衛隊 戦国覇者の多彩な人材』(中公新書、1998年)

- 成島司直撰『改正三河後風土記』(金松堂、1886年)

コメント欄