セックスでは多くの注意点を順守した?梟雄・松永久秀の性交規範について

- 2020/11/11

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

松永久秀といえば梟雄としてのイメージが定着している戦国武将ですが、実は医療や健康にも注意を払っていました。中でも「性交規範」、つまり心身に良い影響をもたらすためのセックスでの禁忌事項について取り上げてみたいと思います。

人物評が改めつつある松永久秀

「梟雄(きょうゆう)」という言葉を辞書で引くと、「残忍で勇猛な人物」という意味の解説が載っています。特に乱世においての人物評として使われることが多く、三国志でいえば魏の曹操、日本の戦国史ではマムシの異名で知られる斎藤道三などがイメージされるのではないでしょうか。日本史上、梟雄と呼ばれる武将は他にも幾人か存在しますが、なかでも松永久秀は特異な存在感を放ち続けています。

最初は三好長慶の家臣として仕え、やがて大和一国の支配者として影響力を発揮。長慶亡き後は徐々に三好氏を脅かす存在となり、対立の過程で有名な東大寺炎上を引き起こします。

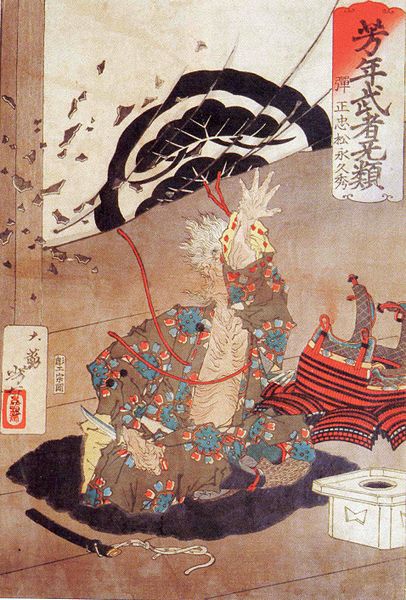

織田信長が台頭すると、接近と離反を繰り返し、ついには信貴山城で名物・平蜘蛛の釜とともに散ったというエピソードはあまりにも有名です。この時、大量の火薬で爆死したという後世の創作が流布していますが、それが事実であったかのように感じられるほど、強烈なインパクトを歴史に刻み付けた武将でした。

かつての主家に弓を向け、仏閣すら灰燼に帰し、信長をも手玉に取る……。これらの事績が久秀をして「梟雄」と呼ばしめる根拠といえるでしょう。

しかし近年久秀の人物評は改められつつあり、天守など先駆的な事物・技術を柔軟に採り入れ、医療や健康、茶の湯等にも深い造詣を示した優秀な人材という見方も広まってきています。

あわせて読みたい

養生法のひとつ、「房中術」

久秀と医療について取り上げる前に、まずは戦国当時のセックスに関する医学(術)的な捉え方について概観しておく必要がありそうです。現代では、パートナーとのセックスを含む適切なスキンシップは自律神経の安定や幸福ホルモンの分泌など、健康面での良い影響をもたらすことが医学的に証明されています。

こういった効果は経験的にも理解されていたのかもしれませんが、古代中国ではセックスを通じて健康効果を得る方法を「房中術」と呼び、陰陽五行の理論に当てはめて理解していました。

つまりは養生術の一ジャンルとして確立され、久秀が順守した性交規範も基本的にはこのような考え方に立脚したものだったと考えられます。

戦国時代当時の医学書でも、健康法は極論すると「飲食(おんじき)の保養」と「男女の交合」、つまり食事療法とセックスの仕方に集約されるとしています。

このように、房中術とは単に子孫を残すことや快楽を求めるためだけのものではなかった点に、十分な理解が必要でしょう。

セックスの指南書『黄素妙論』

久秀が房中術の典拠としたのは、当代随一と名高い医師「曲直瀬道三(まなせどうさん)」が著した『黄素妙論(こうそみょうろん)』という秘伝書でした。ここには性交規範と呼ぶにふさわしい、セックスにおけるさまざまな禁忌事項などが詳細に記されています。

自身だけではなく女性側の体調や身体状況等々、セックスに適した状態とそうでない場合、また無理をした際の内臓への悪影響などを例示しています。基本的には女性の身体がセックスを受け入れられる状態かどうかをよく見極め、決して無理に行為に及ばないことが説かれています。

不合理なセックスはかえって病を招くとされ、男女の欲求が一致しない場合、体力を喪失している場合、女性の生理中、飲酒の度を越した際等々の禁忌事例が挙げられ、これらに違反するとそれぞれ内臓疾患や眼病などにつながるとしています。

また、陰陽五行の理論やある種迷信的な部分においても、日時や場所のタブーが設定されています。

たとえば大雨や地震などの災害時、日ごとに配当された六十干支の「甲子(きのえね)」「庚申(かのえさる)」の日、四立(しりゅう…立春・立夏・立秋・立冬)に二至二分(にしにぶん…夏至・冬至・春分・秋分)の日などにセックスを行うと、天地がその寿命を奪うという厳しい禁忌を示しています。

場所についても日月光下の露天、寺社仏閣など、聖人・聖賢の像の前、井戸やトイレの側を禁止し、これには鬼神の祟りがあるとしています。

ほかには精神的に落ち込んだときや体力的に疲労が強い場合もセックスには適さないとし、これらは現代でも共通する考え方といえるでしょう。

セックス用漢方の処方箋も

『黄素妙論』には、セックスの際に用いる催淫や強壮効果のある漢方薬についても紹介しています。それらを構成するいずれの生薬もその効能が経験的に証明されており、房中術の一分野として研究が進んでいたのでしょう。よく誤解されるように悪い意味でのセックスドラッグではなく、あくまで体力や身体機能を補完していく効果が主目的と考えてよいでしょう。

おわりに

久秀が用いたとされる性交規範を通じて感じられることは、パートナーの体調への細やかな気配りではないでしょうか。「英雄色を好む」の格言通り、あるいは好色なイメージをもたれかねない印象の久秀ですが、その実繊細で配慮に富んだ一面があったように思えてなりませんね。

【主な参考文献】

- 『黄素妙論』(抄訳) 曲直瀬道三 (抄訳) 江戸初期 国立国会図書館デジタルコレクション

- 『国史大辞典』(ジャパンナレッジ版) 吉川弘文館

- 「江戸養生論への道行き:16世紀から17世紀前半における身体への配慮」『スポーツ史研究 16巻』 片渕美穂子 2003 スポーツ史学会

- 『戦国武将の健康法』 宮本義己 1982 新人物往来社

コメント欄