※ この記事はユーザー投稿です

「かごめ かごめ」が意味する真実とは

- 2025/04/15

「かごめ かごめ」は、昔から伝わる子供たちの遊びの一つであり、その時に歌う歌でもあります。別名、「細取・小間取」とか「子捕り・子取り」に「子をとろ子とろ」などとも呼ばれていて、なんだか「かごめかごめ」には、恐ろしい内容が隠されているようでもありますね。

「かごめ かごめ」の不可解な歌詞の謎

かごめ かごめ

かごの中の鳥は いついつ出やる

夜明けの晩に 鶴と亀がすべった

後ろの正面だあれ

とてもなじみ深い童謡ですよね。同じ童謡でも、子供たちの遊びと繋がっている童謡は、特によく覚えています。鬼になった人に目隠しをして、中心に座った人をみんなで囲んで、この歌を歌いながら鬼の周りをぐるぐる回る。歌が終わった時に、鬼の後ろに誰がいるかを当てるという、たわいもない子供たちの遊びです。

友達と遊んだ覚えのある人も少なくないのでは。簡単で楽しく遊べるのですが、何度もこの歌を聞いていると、なんとも薄暗い感じの節回しと、実際意味不明の文脈で少し不気味にも感じますよね。

そもそも「かごめ」自体、何のことなのでしょうか?また、次に続いていく「かごの中の鳥」「夜明けの晩」「後ろの正面」なども何か暗号めいた歌詞でもあるような。本当は一体どういう意味なのでしょうか?

疑問に思った人もきっといることでしょう。これらには諸説あるのですが、それらの一部から検証してみます。

後ろの正面にいたのは?

まず、歌詞の出だしとなる「かごめ」とは、漢字で書くと「籠目」となり、竹を編んで作った籠の網目のことになります。編み方で違う形状にもなりますが、一般的には六角形の穴になるのが特徴ですよね。ということで、最初の出だしはスムーズに「かごの中の鳥」に繋がっていきます。

また、違う説では、子供たちが遊んでいる様子を表現したもので、鬼を「囲め、囲め」と言うのが訛ったとされる説や、妊婦さんだったという説も。これは籠を抱えたようにお腹が大きくなったことを指しているのでしょう。その妊婦さんを籠女ともいいます。

出だしに続く「かごの中の鳥は いついつ出やる」は、文字通りの意味ではないでしょうか。つまりは「いついつ出やる」は、「いつになったら出てくるんだ?」と、心待ちにしているとか待ち構えているようです。

これは比喩だと思われますが、鳥とされているものが出てくるのは「夜明けの晩」ということ。これは日が昇る前だと想定できますので、夜明け前となる午前3〜5時ごろのことでしょう。もし上記の妊婦説を考えると、赤ちゃんの誕生する、まさにその時を意味しているとも考えられます。

そしていきなり「鶴と亀がすべった」となるのですが、鶴は千年・亀は万年と言われるように、まさしく長寿の象徴。その鶴と亀が滑るということは…。まさかではありますが、妊婦さんが足を滑らせて転び…、というか転落して母子ともに無くなってしまったのだとしたら。

となると恐ろしいのは、最後に続く歌詞が「後ろの正面だあれ」ですよね。妊婦さんを付き飛ばして殺害した犯人が後ろにいたということに? となると、この歌は、犯人を告発する歌なのかもしれませんね。

犯人は地位のある人、犯罪をしてももみ消されてしまうような人物であり、目撃をした人が普通に警察で証言しても取り上げてもらえず、逆に抹殺されてしまうかも…。

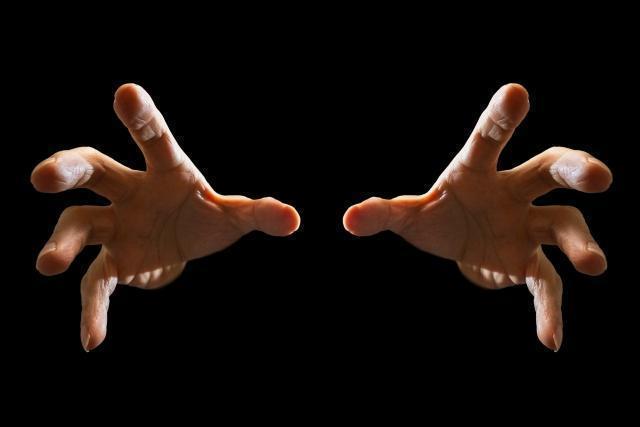

こうした理由で暗号めいた歌を作って、童謡として残したのでしょうか? ちょっと話が飛躍しすぎたかもしれませんが、妊婦さんを付き飛ばした犯人が後ろにいて、「後ろの正面だあれ」と呼ばれて ”ニヤリ” と笑っている顔を想像しただけで、背筋が寒くなりますね。

犯行までのストーリー

それでは、その妊婦さんを突き飛ばした犯人は誰なのか。そうなったいきさつも気になりますよね。状況などを整理し、かなりの想像力で推理を進めると、とあるストーリーができあがってきます。───

さて、今は昔の話です。とある良家に一人息子がいました。その子は、何の不自由もなく育ちます。そして年ごろになった頃、両親のもとに妻にするといって一人の娘を連れてきたのでした。

どこかの家柄の良いお嬢さんを、と考えていた両親は驚き、さらに頭をかかえたのが、すでに手を付けていたようで、娘のお腹は大きく膨れていました。現代でいう「できちゃった結婚」ですね。

簡単に体を許してしまう娘でもあり、当然に身元を調べてもとても相応しいとはいえません。しかし一人の娘さんを腹ませてしまったのですから、「知らぬ存ぜぬ」は通りません。そこで母親の頭をよぎるのは、このままでは家の恥となり、ご先祖様に申し訳が立たないということばかりで、そして「悪魔があの娘を始末すればよい」と囁くことに。

いよいよ娘のお腹が大きく目立ってきた夜のこと。母親は2階にいた娘に、下の階での用事を言いつけます。その後は予想される恐ろしいことに…。母親に言われて階段を降りようとしたその時、背中を押された娘は階下に突き落とされ、お腹の赤ちゃんもろとも絶命したのでした。

首尾よくことを済ませた母親は、そっと外出して近所で時間を潰してから、何知らぬ顔で帰宅。嫁の死に嘆き悲しむ息子を横目に、不幸な事故死だったということで処理をしてしまいます。

「全てがうまくいった」とほくそ笑んでいた母親でしたが、世の中そううまくいくものではありません。ことの全てを目撃していた人がいたのです。

──

今なら警察に極秘ということで証言もできるのでしょうが、当時は内通者の権利を保証する公益通報制度などなかった時代。内通などしたことで、後で恐ろしい報復を受けるかもしれません。

というわけで、「彼女は足を滑らせて転落死したのじゃなく、突き落とされて殺された。後ろの正面にいた犯人はいったい誰なんだろう。」というメッセージを、暗号的な歌詞にして歌ったところ、これが当時の子供たちの間で広まってしまったのではないでしょうか?

子供たちが楽しそうに歌って遊ぶたびに、犯人の母親は恐怖に震え続けたのでしょう。

その他の説も

「かごめかごめ」は、その歌詞が表現する一風変わった意味を巡って、様々な解釈がされています。もちろん作詞・作曲者は不詳です。実は「かごめかごめ」の歌詞は、日本各地で異なったものになって伝わっていました。それを昭和初期になって、作曲家の山中直治氏が採譜して全国に広めたものですが、千葉県野田市の歌が発祥で現在に至ったものだそうです。それ故に、東武野田線の清水公園駅の前には、「かごめの唄の碑」が建立されています。

- かごめとは、神具女(かぐめ)の訛りで、鬼を囲んで遊ぶのは何か秘密の儀式を現したものである。一子相伝の秘術を伝える暗号として、ちょっとやそっとでは意味が判らないわらべ歌を当てはめたという説。

- 遊郭に建ち並ぶ店格子を籠の目として、自由になれない遊女たちの身の上を嘆いて作られた歌という説。

- 籠目は六芒星の形を示しており、日本人とユダヤ人との深い関係性を示している歌という説。

- 後ろの正面とは、斬首で斬られた首が身体の前に転がった様子で、自分の首を切った者は誰かと問うているという説。

などなど、中には陰謀論めいた説もありますが、全てに共通しているのは暗いテーマで一貫しているということ。

真実はわかりませんが、この不気味さが奥知れぬ興味深さを強調し、古くから伝わって来たのでしょう。皆さんは、どの説を支持しますか?

そして「かごめかごめ」は、被差別部落を扱っている歌だとされたようで、東京では放送可能でしたが、大阪では放送禁止になっているそうです。ただ、これが抵触するといった指摘はなく、これまた闇のような話ですね。後ろの正面に誰かいるのかも…。

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄