川崎球場 古くて汚いとディスられながら、数々の名シーンを生んだ伝説の球場

- 2025/06/30

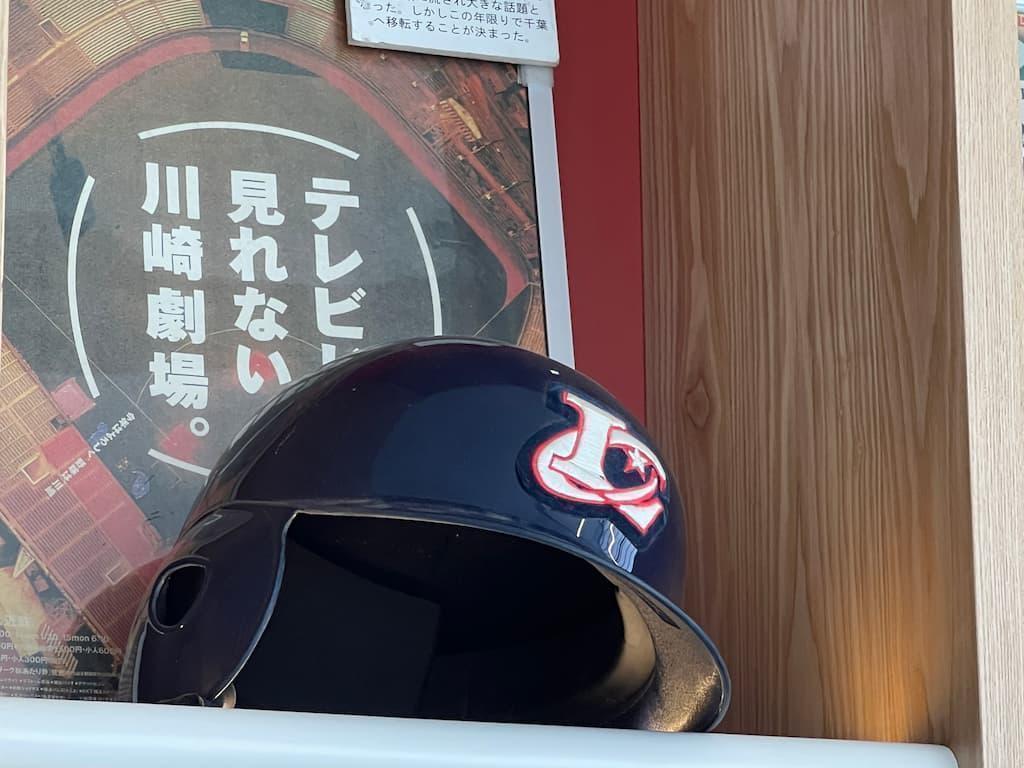

キャッチフレーズ「テレビじゃ見れない川崎劇場」

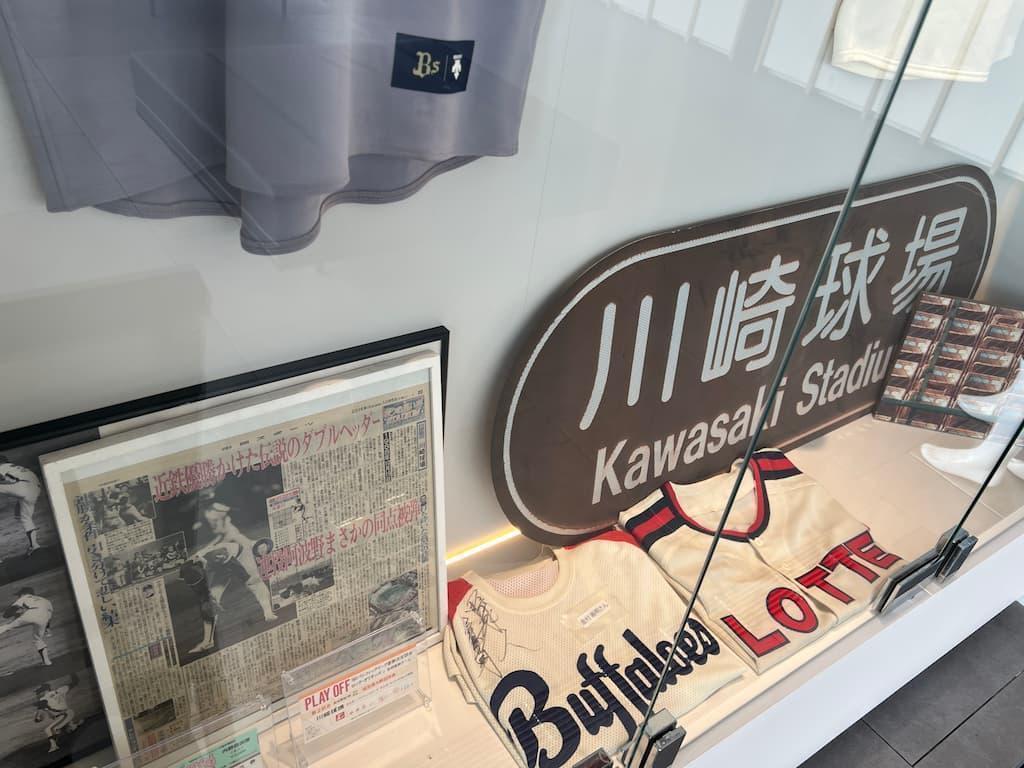

巨人の王選手がメモリアルアーチとなる700号のホームランを打ったのも、張本選手が3000本安打を記録したのも、また、プロ野球史に残る「伝説のダブルヘッダー」と呼ばれる名勝負が繰り広げられたのも、その舞台はすべて川崎球場だった。

この球場を抜きにして、昭和時代のプロ野球を語ることはできないのだが……平成4年(1992)になると、ここを本拠地にしていたロッテが千葉マリンスタジアム(現在・ZOZOマリンスタジアム)に移転。その歴史に幕を閉じた。

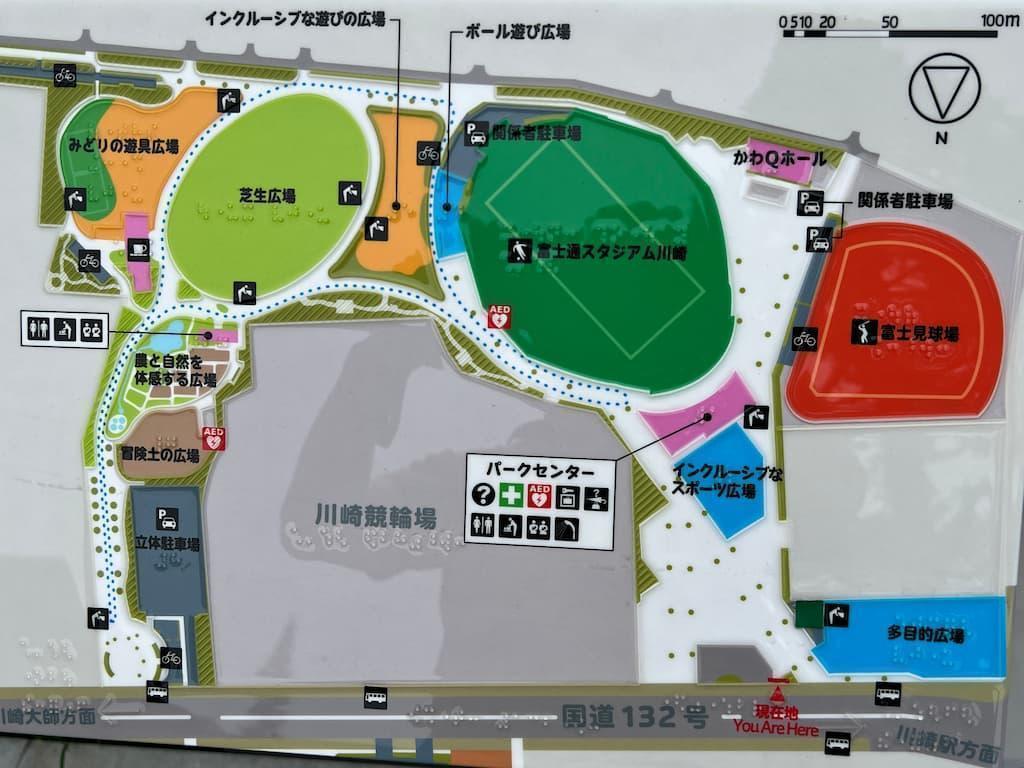

平成12年(2000)には老朽化したスタンドを撤去して大改装がおこなわれ、アメリカンフットボールやサッカーなどの多目的球技場に変貌を遂げている。また、平成26年(2014)には「川崎富士見球技場」に名称変更、翌年には富士通がネーミングライツを取得して「富士通スタジアム川崎」となっている。川崎球場の名も消滅してしまった。

我々の世代にはまだ、この球場で繰り広げられた名勝負や珍事の数々を覚えている。

「テレビじゃ見れない川崎劇場」

ってのは、川崎球場をフランチャイズとしていたロッテが、不人気ぶりを自虐的なキャッチフレーズとしたもの。90年代にはテレビC M にも流れて印象に残っていた。この球場名とともに、いまもしっかりと記憶に刻み込まれている。

スタンドは倒壊寸前だった!?

川崎駅東口から市役所通りをまっすぐ15分くらい歩いたところ、川崎市立富士見公園内に川崎球場はあった。

同じ公園内の隣にあった川崎競輪場はいまも健在。競輪人気が高かった80年代頃は開催日になると、赤鉛筆やスポーツ新聞を手にした大勢のファンが大挙して押しかけ、スタンドは満員の盛況だったという。隣の川崎球場のプロ野球開催日では、そんな光景を見ることは稀……ガラガラに空いた球場のスタンドから、双眼鏡を使って競輪を観戦する者もいたという。

川崎市に本社や拠点を置く企業連合の出資により、川崎球場が完成したのが昭和27年(1952)のことだった。サンフランシスコ講和条約が発効して、日本はやっと主権を回復した年である。貧しく物のない時代、球場も少ない予算や資材をやり繰りして建設されたものだけに、現代人の目からするとかなり「貧乏臭い」感じだった。

公称では両翼90m、センター120m。だが、実際には両翼もセンターもそれより2mほど少ない。左中間や右中間の膨らみもなく、他球場のグラウンドと見比べると、かなり狭く感じられたという。後にプロ野球の公式戦が開催されるようになると「日本一ホームランの出やすい球場」として有名にもなった。

狭いだけではなく、形状もかなり歪だった。センター最深部と本塁ベースを結ぶ線が少し左に寄っているので、打席に立つとかなり違和感があったという。

また、ライト側のスタンドはかなり低くて狭く、高さもスペースもレフト側の半分以下。傍に道路が通っているので、これ以上はスタンドを広げることができなかった。

左打者がフルスイングすれば、この低いスタンドを越えてよく場外ホームランが出る。巨人の王貞治選手がホームランを量産するようになると、場外ホームランで近隣の民家に迷惑をかけぬよう「王ネット」と呼ばれる防護ネットが増設された。

昭和32年(1957)からはプロ野球の大洋ホエールズ(現・横浜 DeNA ベイスターズ)の本拠地となり、外野スタンドの増築工事もおこなった。それでも収容人員は3万人以下、プロ野球の球場としては物足りない。

それでも、この球場には「日本一」と誇れるものがあった。昭和36年(1961)に照明設備が改修されたのだが、この時に球場の出資企業でもある東芝の提案で最新技術を導入。3種類のサーチライトを組み合わせた「カクテル光線」により、当時の国内球場では最高の照度2000ルクス超を実現している。

球場の狭さや設備が貧相なことをディスられることが多かっただけに、球場関係者やファンにとって、この照明設備の存在は誇らしく、愛着もひとしおだったようである。

大洋ホエールズは昭和52年(1977)に横浜球場に本拠地を変更して去り、その後に移ってきたロッテオリオンズも、劣悪な球場設備に嫌気がさして平成4年(1992)には千葉マリンスタジアムに本拠地を変更した。

その後も川崎球場は、アマチュア野球やプロレス興業などで使用されつづけていたのだが。平成11年(1999)に川崎市がおこなった耐震検査で、震度5以上の地震でスタンドが倒壊する危険性があると判明し、このまま使いつづけることができなくなる。

どうやら球場建設時に使った鉄材に、本来は建材には使用できない廃材が多く使われていたようだった。このため翌年にはスタンドを取り壊し大改修工事がおこなわれ、かつての川崎球場からは想像もつかない近代的な多目的球技場に変貌。また、平成26年(2014)には名称も「川崎富士見球場」に変更され、翌年には富士通が命名権を取得して「富士通スタジアム川崎」となっている。

ライトスタンドの遺構を発見

現在、富士通スタジアム川崎の入口付近には、かつて日本一の照度を誇った照明塔の電球や基礎の一部が、モニュメントとして保存されている。川崎球場が大改修されて多目的球技場に生まれ変わってからも、自慢の照明塔だけは残して使いつづけたのだが……老朽化による危険が指摘され、平成31年(2019)からは撤去が進められるようになった。それを知った市民から、歴史的遺産の文化財登録を求める請願が提出されたという。

令和5年(2023)には、最後まで残っていた2基の照明塔も解体されたが、市民の保存運動が実り、モニュメントとして保存することになった。が、保存されているのは基礎部分などほんの一部で、日本一の照度を誇った高さ39メートルの巨大照明塔をイメージするのは難しい。

川崎球場の名残は他にないのだろうか。付近を歩きまわってみた。富士通スタジアム川崎の芝生席とバックスタンドの間にある入口付近から、グラウンドを覗くことができる。しかし、大改装された現在の多目的球技場に川崎球場の面影が残っているはずもないだろう。と、思いきや……あった。

グラウンドを囲うフェンスの一部は、間違いなく川崎球場時代のものだ。緑色の壁に「東芝」と白抜きされた広告文字が見える。

川崎球場の外野フェンスと言えば思いだすのが、昭和52年(1977)の大洋 vs 阪神戦。フライを追っていた阪神の佐野仙好選手がフェンスに激突して頭蓋骨骨折の重傷を負ったのだが、これもまたプロ野球史に残る大事故だった。この後、プロ野球 12球団の本拠地では球場フェンスに防護用ラバーを貼ることが義務づけられた。

富士通スタジアム川崎のバックスタンドから、メインスタンドのほうに向かって進む。かつての川崎球場のセンターのスコアボードがあった場所を過ぎ、ライト側スタンドに差し掛かったあたりで、また、目を疑うようなものを見つけてしまった。

それはどう見ても富士通スタジアム川崎に改修されてからのものでなく、古ぼけた〝昭和〟の構造物……間違いなく、川崎球場時代の遺構だ。確認したところ、かつてのライトスタンドの一部だという。

しかし、実物を目にして改めて思った。スタンドは想像していた以上に低くて狭い。プロ野球の本拠地としてはありえない貧相な設備だった。しかし、90年代のパ・リーグは不人気なうえにロッテの成績が低迷していたから客が入らず、この狭いスタンドでさえガラガラに空いていた。スタンドで流しそうめんをしたり、焼肉やバーベキューを楽しむグループが現れ、テレビやスポーツ新聞で面白おかしく報道されていた。

富士見公園を出て、ライト側スタンドを狭める原因となった公園脇の道路を歩いてみる。ホームランが飛び込んで迷惑を被ったという住宅地にも見覚えのあるマンションが見つかった。

「10.19 決戦」と呼ばれた昭和63年(1988)の近鉄 vs ロッテのダブルヘッダー。近鉄が一勝すればパ・リーグ優勝が決まるというプロ野球史に残る伝説の試合で、普段はガラガラの川崎球場に近鉄ファンが大挙して押しかけた。

球場に入り切れなかった人々がこのマンションの階段や踊り場から試合を観戦し、その様子が新聞でも報道された。マンションの踊り場から固唾を飲んで見守るファンの姿もまた、プロ野球史の名シーンのひとつに……しかし、ここでふと思った。このマンションは低層の5階建て、川崎球場のライトスタンドが他球場なみの高さだったら、グラウンドを見渡すことはできなかっただろう。貧弱な設備が名シーンを生むこともある。

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄