藤原広嗣の乱はなぜ起きたのか? 藤原広嗣が歴史に残した足跡と、乱の背後にある真実とは

- 2024/05/25

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

藤原氏といえば乙巳の変(645)で活躍した中臣鎌足が藤原姓を賜って以来、中央政権下で勢力を増していていた名門一族です。当時エリート官僚だった藤原広嗣はなぜ、都から遠くはなれた大宰府の地で反乱を起こしたのでしょうか?

この記事では藤原広嗣の人物像とともに時代背景を紐解いていきたいと思います。

藤原広嗣の人物像

藤原広嗣が活躍したのは第45代聖武天皇(在位西暦724~749年)の時代。身体の弱かった聖武天皇は仏教によって国を治める政策を推し進め、遣唐使によってもたらされた大陸からの文化や仏教美術が花開いた時代でもありました。その当時、政治の中枢を担っていたのが藤原家でした。乙巳の変(645)で中大兄皇子に協力した中臣鎌足(なかとみのかまたり)の息子・藤原不比等(ふひと)の子供である四兄弟がそれぞれ独自の家を起こして隆盛を誇っていました。

藤原武智麻呂(むちまろ)は藤原南家の開祖、藤原房前(ふささき)は藤原北家の開祖、藤原宇合(うまかい)は藤原式家の開祖、そして藤原麻呂(まろ)が藤原京家の開祖となっています。

中臣鎌足

┏━━━┫

藤原不比等 定恵

┏━━┳━━┳━━┫

麻呂 宇合 房前 武智麻呂

┃

広嗣

広嗣は藤原式家の開祖・宇合の長男として生まれ、順調にいけばエリートコースを約束されている地位にありました。ところが広嗣の足元を揺るがす事態が起こります。天然痘の大流行です。

天平7年(735)、大宰府管内において、農民や役人の区別なく天然痘が襲い掛かります。発病から15日で平癒するのが一般的でしたが、中には重症化する人もいて、皮膚や粘膜から出血して、死亡する人も多数いたということです。医療が発達していない当時の対処法としては、神仏に祈りを捧げる祈祷に頼ったり、医学的根拠のない治療法が出回り、次第に大和政権の官僚たちをも脅かす程にまん延する病気となっていきました。

天平9年(737)、政治の中枢を担っていた藤原四兄弟の武智麻呂、房前、宇合、麻呂も次々と天然痘を発症し、相次いで病没するという国家の緊急事態に発展します。政治の中枢を担っていた藤原四兄弟の死によって、欠員が出てしまったため、聖武天皇はこの緊急事態を打開すべく、橘諸兄(たちばな の もろえ)に事態の収拾を任せることにしました。

橘諸兄は聖武天皇の皇后・光明子(こうみょうし)の異父兄にあたり、皇族出身で、臣籍降下して橘朝臣姓を名乗っていました。藤原四兄弟の代わりに、藤原氏ではない橘諸兄が政治の中枢を担えた背景には、藤原一門における独裁政治に不満を抱いていた反藤原氏勢力の勢いが増していたことがあげられます。

敏達天皇

┃

(数代略)

┃

美努王 ━┳━ 県犬養三千代 ━┳━ 藤原不比等

橘諸兄 光明子

┃

孝謙天皇

諸兄は、藤原氏とは一線を画していた吉備真備(きびのまきび)と玄昉(げんぼう)を政府中枢に起用します。吉備真備と玄昉の2人は留学生として唐にわたり、当時としては最先端の知識、学問を携えて帰国しており、橘諸兄の政治を支える頼れる存在として起用されました。留学先でも彼らの学業は高く評価されており、唐の最新文化を取り入れ、国の威信を高めようとしていた当時の日本にとって、まさに新しい時代を切り拓くのに相応しい適材適所の起用だったと考えられます。

父宇合を亡くした広嗣は、翌年の天平10年(738)4月には、大養徳(現在の奈良県)守兼式部少輔となっていました。広嗣は、藤原氏の地位低下に対し、日常的に周囲に不満をもらし、吉備真備や玄昉らと対立した結果、大養徳守を解かれて太宰少弐に移されることになったのです。

広嗣の性格は協調性がなく、孤立していたそうです。自分の運命を受け入れたり、恵まれている現状に感謝したり、周りと協調する姿勢というものを持ち合わせていれば、広嗣のその後の人生も全く違うものになっていたのかもしれませんね。

なぜ九州大宰府で反乱を起こしたのか

天平10年(738)末、藤原広嗣は大養徳守から大宰少弐となり、大宰府に移りました。当然、彼自身が納得してこの地位を受け入れたわけではありません。広嗣は大宰少弐に任命されたことは「左遷」だとして怒りを露わにします。そして怒りの矛先は、橘諸兄に起用された玄昉と吉備真備に向けられるのです。

天平12年(740)8月下旬、玄昉と吉備真備の起用に不満を抱いた広嗣は、中央政府に対し、政治の中枢から2人を除くことを要求する上表文を提出しました。広嗣が提出した上表分には、疫病のまん延や社会情勢の不安は、吉備真備と玄昉を採用したことが天の意思に反する行為である旨が記されてありました。

実際、吉備真備と玄昉が唐から帰朝した天平7年(735)頃より天然痘が流行し始めたことから、唐から帰国した者たちが天然痘を広めたのは、ほぼ間違いないとみていいでしょう。天然痘で父を亡くした広嗣の心情を思えば、広嗣の言い分にも一理あるというわけです。

ところが、当時権力を握っていた左大臣・橘諸兄は広嗣の上表分を、吉備真備と玄昉を起用した自分自身に対する批判であり、中央政府に対する謀反と受け取りました。謀反扱いされた広嗣としては青天の霹靂で、内心「そんなつもりじゃ…」と驚いたかもしれません。慌てた広嗣は、中央政府の返事を待たずに9月3日に挙兵にふみ切ることになったのです。

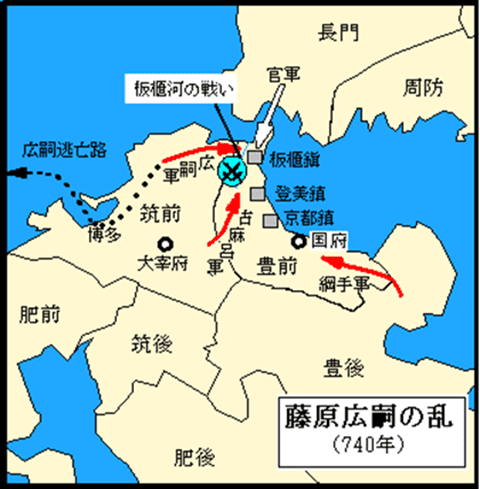

大和朝廷は参議・大野東人(おおの の あずまひと)を大将軍に任じ、各地から1万7千人もの兵を動員しました。その中には、九州出身の隼人(はやと)の人々も従軍したと言われています。

いっぽうで広嗣の軍勢も1万人ほど。なぜ遠い大宰府の地においてそれだけの兵を集めることができたのでしょうか?大きな理由は、天皇を中心とした律令国家の支配に対する不満があったからだと考えられています。

大和政権の人材起用に不満を抱く広嗣と、律令支配に対する不満を持つ、九州の人々。不満を抱く相手は同じでも、目的の違う者同士が気持ちを一つにして戦うには、必ずほころびが生じることを聖武天皇は見抜いていました。そのため、政府軍には多くの九州出身者を参加させています。敵として戦う相手に同郷の者たちがいることで、戦意を削いでいく作戦です。実際多くの広嗣軍の兵が戦わずして政府軍に投降していったそうです。

しかしながら、広嗣の個人的な恨みに簡単に同調してしまうほど、政府との戦いに参加した九州の人々の、律令国家に対する反発は強いものであったことも浮き彫りになったと言えます。

藤原広嗣の乱が及ぼした影響について

広嗣が、大宰府で反乱を興したことから見えてくる注目すべき点を3つ、挙げたいと思います。まず1つ目は、聖武天皇以下、橘諸兄の迅速な指揮のもと、わずか2ヵ月で鎮静化できたことは、聖徳太子以来推し進めてきた、天皇を中心とした国造りが完成し、きちんと機能していたことを物語っています。政府の中枢と地方の管理機能が完成していない状態であれば、出兵のために各地から兵を集め、迅速に兵を動かすことはできなかったと思います。

2つめは、広嗣の挙兵時に集まった兵士数は1万人にのぼったと言われ、政府軍の1万7千人には及ばずとも、その半数を上回る人数でした。この数字から見えてくるのは、大和の天皇を中心とした政治のやり方に、地方は完全に納得し従順していたわけではなかったということ。ただし、広嗣の乱の迅速な鎮圧には、広嗣軍に加担した兵士が大勢降伏ししたことで、広嗣軍は総崩れになったことが伝わっています。

また、広嗣が捕らえられて処刑されたことも、政府に歯向かう者の結末を広く知らしめる要因にもなったと言えます。大和政権に批判的で疎ましい存在だった、広嗣と大和政権に対する反乱分子を一掃できたことは、大和政権の国内統治を推し進めるきっかけになりました。

3つ目は聖武天皇が遷都を繰り返し迷走したことです。広嗣は聖武天皇にとって従兄弟であり、皇后光明子にとって甥に当たります。いわば、非常に近い身内から反乱が起きたという事実が、聖武天皇に大きな衝撃と動揺を与えました。その動揺ぶりをあらわすのが、在位期間中、数回にわたって行われた遷都です。恭仁京、紫香楽宮、難波京とたびたび都をうつし、再び平城京に戻ってきました。その彷徨は5年にも及びました。

広嗣は、日本で初めて怨霊として恐れられた存在で、広嗣の怨霊を沈める目的で神社も創建されています。仏教で国を治める施策を進めてきた聖武天皇は、広嗣の乱が沈静化したあとも、その怨霊を恐れ、心穏やかに暮らすことができなかった、とても繊細な心の持ち主だったのかもしれません。

聖武天皇が都を転々とする中、橘諸兄は広嗣の乱の後処理、疫病対策、財政改革などを積極的に推し進めていました。 疫病や災害、聖武天皇の度重なる遷都で、国家財政が疲弊していたため、生産性向上のため、急ピッチで改革をせざるを得ない状況でした。聖武天皇が平城京に落ち着いたことで、政治が安定に向かっていきました。

おわりに

藤原広嗣の乱から見えてくる人物像を紐解いてみて、気になったことは、広嗣が怨霊として恐れられたという点です。広嗣自身は藤原家の没落や自身の左遷、大和政権の人材登用への不満などが元となり、乱を引き起こして最後は処刑されました。国家に対する反乱を鎮静化するための処刑であるなら、当然の流れであり、怨霊として恐れるほどのことなのかという点が疑問に残ります。

聖武天皇の5年にもわたる彷徨や怨霊を鎮めるために神社が創建されるなど、歴史の表には伝わってない見えない思惑が隠されているように思えてなりません。

【主な参考文献】

- 「藤原広嗣の乱と鎮西府」『歴史教育』3-5 丸山二郎、1955年

- 北山茂夫「七四〇年の藤原広嗣の叛乱」『日本古代政治史の研究』(岩波書店、1959年)

- 『読める年表 日本史 改訂第11版』(自由国民社、2012年)

- 『日本古代史辞典』(大和書房、1993年)

コメント欄