江戸時代のGOTOトラベル 歩けや歩け なるほど、現代人は運動不足だよね

- 2022/05/16

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

- ※本記事はユーザー投稿です

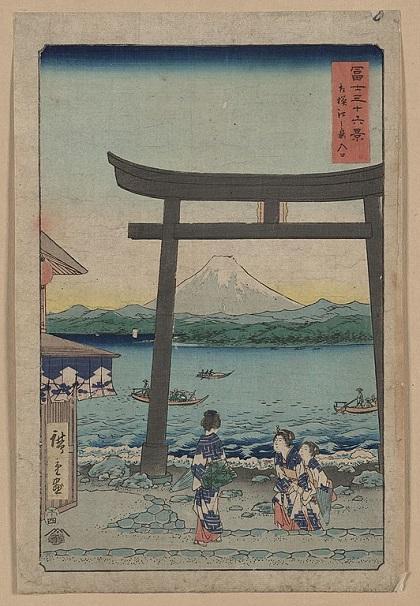

そうなると、どうしても近場が人気になりますが、その中で最も人気があったのが、江の島への旅行でした。江の島には「江の島弁財天」という女性の神様が祀ってあるので、それに参詣するのを目的としたのです。最も実際は参詣後の宴会が一番の楽しみだったそうですが。

現代であれば新宿から江の島までは特急に乗れば1時間で着きますが、江戸時代の移動手段は基本的に「歩く」しかありません。そこで当時の資料を元に江戸から江の島までの旅行をできるだけ具体的に再現してみましょう。

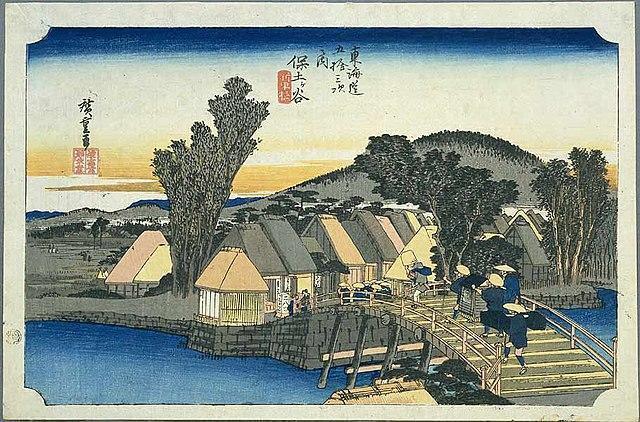

初日は保土ヶ谷まで

初日は江戸の町を朝に出発して東海道をひたすら歩いて保土ヶ谷まで行き、そこで一泊するのが普通でした。ざっと32kmです。この距離を7時間位で歩くのが標準的なスピードだったようですが、途中、茶店で休んだり、一服したりもしたでしょうから実質的な徒歩時間は6時間半程度だったと思われます。これは1分に82mを歩いている計算になります。

現代の不動産屋さんが「駅までの徒歩時間」を算出する基準値は「1分間に80m」ですので、「不動産屋さんの歌い文句」より早いのです。よく不動産屋さんの駅までの所用時間表示は「短すぎる」と言われますが、江戸の一般庶民から見たら「長すぎる」のです。いかに当時の江戸人の徒歩スピードが早かったかを示しています。

さらに現代の不動産屋さんの基準値は、舗装道路を歩いた場合を想定しているのに対し、江戸時代では当然、全て未舗装の道です。歩くしか移動手段が無い江戸時代では「健脚」になるのは当然ですが、それにしても早いなと思います。そもそも現代人は東京駅から保土ヶ谷駅まで歩こうなどとは、まず思わないでしょう。私など、考えただけでギブアップです。

さて、朝の8時に江戸の町を出ると保土ヶ谷の宿に着くのは、大体、午後3時頃になります。適当な旅篭屋を選び入るのですが、旅篭屋ではお客さんが到着すると、たらいに水を入れた物でわらじを脱いだ足を洗ってくれます。

いくら健脚でも、未舗装路では汚れますし疲れてもいますから、これは粋な計らいでした。そして客間に通され、「やれやれ、まずは一服」という訳でお茶を入れてくれるのは現代と一緒です。

ちなみにタバコはポルトガル人が種子島に鉄砲を伝来したのと一緒に日本に入ってきたと言われており、江戸時代には日本各地で栽培され、江戸の一般庶民にも広く普及していました。店の小僧さんが他の店に使いに出され、到着すると、その店の人は、まずは煙草盆を出すのが常識だったそうで、小僧さんもまずは「やれやれ」と一服してから用事を伝えたそうです。

江の島へいく時は煙草入れにキセルとタバコを入れ、火は火打ち石と火口(ほくち)を持って行き、火を付けたそうですが、懐炉のように石綿の中に炭火を入れて持っていく道具もあったようです。

さて、風呂に入り、夕食です。旅篭屋の夕食は一汁三菜が基本で大根の味噌汁に平台として焼豆腐、焼き物として塩ブリやカレイの焼き魚、あとは揚げ豆腐や大根の煮物、山菜のおひたし等の鉢が付いたようです。

ご飯は白米です。江戸人の白米好きは大変なもので箱根を超えたら「仕方ない」のですが、箱根の手前まででは「ご飯は白米」というのが常識でした。

また、暗くなったら早めに寝るしかないので午後8時前には就寝です。

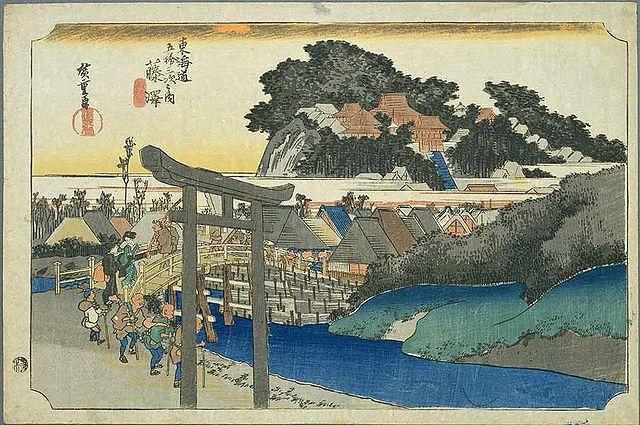

二日目は藤沢から江の島詣でをして鎌倉へ

朝、起きて、しじみの味噌汁、納豆、煮しめ、たくあんといった朝食を食べたら旅篭代を払って出発です。旅篭代は一人あたり300文から400文なので、3人ですと900文から1200文、つまり、当時の貨幣では一分前後ですので、いわゆる「なんりょう」と言われた2朱銀を2枚か一分金なら1枚で払います。

一枚、一文である銅銭では大量に持っていかねばならず、それはさすがに大変でした。ですので軽い金銀貨を持って行き、宿場にある両替屋で必要なだけ銅銭に両替をするのが常識だったのです。銅銭はワラで出来た「はやみち」という、すぐに取り出せる便利な紐に通して持ち歩き、途中の茶店代などは、それで払いました。

さて、保土ヶ谷を出たら次は藤沢に向かいます。

これは、およそ18kmですので4時間ほど。藤沢は漁業が盛んで、特にシラスが沢山とれ「畳いわし」が名物ですので、お土産に買います。また、小腹がすいたらシラス飯など食べてから、いよいよ江の島エリアに入ります。

江戸時代には昼食を「午飯」と言いました。江の島エリアに入ると「サザエの壺焼き」「焼きはまぐり」などを屋台で売っていますので、ちょっと味見。それから、江島神社にある「江の島弁財天」にお詣りをし、岩屋という海食洞窟を見学します。

岩屋は弘法大師や日蓮上人も修行したという歴史のある洞窟で江の島が「詣でる場所」になった発祥の場所でもあります。こうして2時間ほど、江の島で過ごします。

江の島見物が終わったら、次は7km先にある鎌倉に向かいますが、午後3時頃になると鎌倉の手前にある旅籠屋をみつくろって入ります。

当時の旅篭屋には普通の旅篭屋と「飯盛り」と呼ばれる売春婦がいる旅篭屋の2種類があり、それぞれ好みで選びました。この日の泊りは宴会も兼ねていたので酒も御馳走も頼むのですが、鎌倉の手前には、「江の島から来た宴会目的の旅行客」をあてにした宴会旅篭屋が多数、あったのです。

鎌倉は、かの水戸黄門のモデルとして知られる徳川光圀が書いた「新編鎌倉志」により江戸の人達に知られるようになり、観光名所となっていたのですが、江の島に詣でてから立ち寄るのが当時の定番でした。

この日は駿河湾で取れた魚介類を中心とした御馳走を食べ酒を飲み、どんちゃん騒ぎです。とはいえ、夜は頼りない灯の行燈しかないので宴会も8時前には終了し、就寝です。ちなみに、当時、ロウソクは高価な贅沢品で特別なことが無い限り使うことはありませんでした。

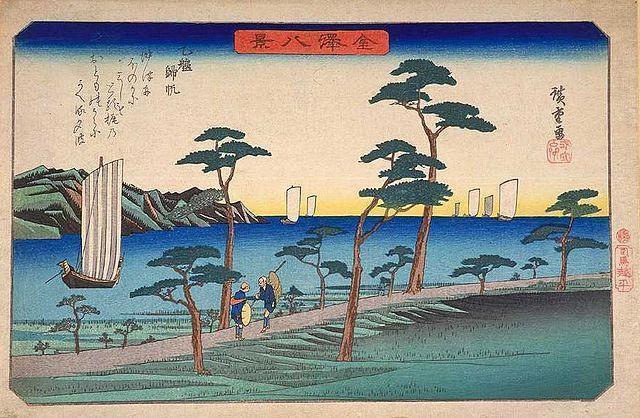

三日目は鎌倉見物と金沢八景の見物

三日目は鶴岡八幡宮を始め、鎌倉の名所、旧跡を訪れます。それから「朝比奈の切り通し」と呼ばれる峠道を通って金沢(現在の金沢八景)に向かいます。そして六浦(むつうら)から金沢まで風光明媚な入り江が続く景勝地を見物した後、金沢にある称名寺(しょうみょうじ)を参詣してから川崎宿に向かい、ここで一泊します。

川崎宿から出発すれば翌日の夕方前に江戸に戻れるので、これで江の島旅行は終了です。全行程、ざっと120kmほどですが、これを3泊4日かけて歩いて行っていた訳です。

現代人にこんな旅行をやらせたら、ほとんどの人が初日でギブアップか、少なくとも足に豆ができたり筋肉痛で歩けなくなったりしそうで、藤沢にたどり着ける人も僅かではないかと思います。

江戸時代の戯作本を読んでいると上野から王子に花見に行ったり、馬喰町の寿司屋に使いに行ったりする場面が登場します。もちろんすべて徒歩です。いやはや、江戸人の健脚ぶりには呆れかえるばかりです。ですが、他に方法が無い以上、そうするしかないのであり、私が呆れている方がおかしいのです。

何かを得れば何かを失うのが世の常であり、失った物の大きさに改めて驚いても始まりません。それよりも素直に「得られた物の大きさ」を喜ぶべきなのでしょう。でも、ちょっと凄いですよね。このような今と昔の違いを知ることも、また歴史を読む楽しさの1つと言えそうです。

コメント欄