日本初のイコン画家、山下りんの数奇な生涯

- 2025/10/01

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

- ※本記事はユーザー投稿です

山下りんって誰?イコンって何?

山下りん(山下里舞)は、現在の茨城県笠間市に当たる常陸国笠間藩で下級武士の子として生まれました。明治6年(1873)に東京に出て、豊原国周という浮世絵師に学びますが、「日本画の未来は暗い」と感じた山下りんは、西洋画家・中丸精十郎に弟子入りをします。その後の明治10年(1877)、女子も解禁となった工部美術学校に入学を希望するも、弟子入りの身の山下りんに学費はありませんでした。しかし幸運にも、元藩主から学費の援助を受けることができて入学、当時の先生だったアントニオ・フォンタネージの指導を受けることになります。

第一期で入学した女子は6人です。

お嬢様の習い事として入学した女子が、幕府の陸軍部奉行を務め、さらには工部大学校の学長でもあった大鳥圭介の娘の大鳥雛(おおとり ひな)と、江戸幕府最後の外国奉行だった川路聖謨の孫の嫁となる川路花(かわじ はな)の2人です。

先で夫の仕事を支えることになる女子が、結婚後スライドの挿絵などで教育の普及に尽くした秋尾園(あきお その)と、結婚後に夫と立ち上げた出版社で教科書の挿絵などを手掛けた山室政子(やまむろ まさこ)の2人。

そして職業画家となった逸材なのが、山下りんと神中糸子(じんなか いとこ)の2人でした。神中糸子は生涯独身で、現在のお茶の水女子大学で教鞭をとりながら画家を通した人です。そして、今回主役の山下りんの6人となります。

ところで、この後に出てくる「イコン」とは、一体なんなのでしょうか?

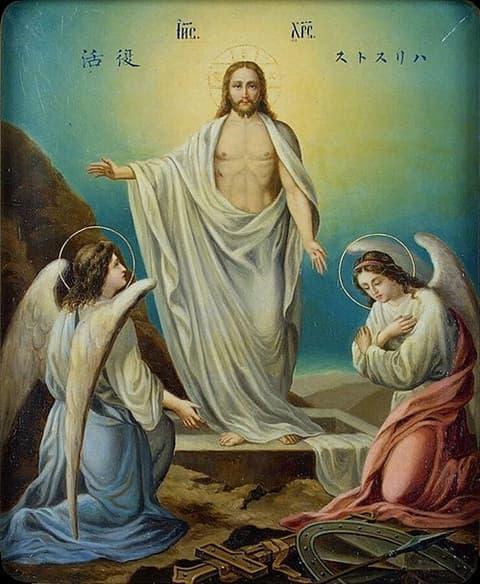

イコンとは、画像や象徴という言葉を意味するギリシア語です。正教会で、キリスト・聖母・聖人などを聖画像にしたものですね。特に、聖堂内や自宅に置かれた板絵のような形状が一般的となります。

聖なるものとなるイコンは、そのもの自体が信仰の対象にはならず、描かれている原像が信仰の対象になっています。製作方法は木板の4辺を残して中を彫り、そこに麻布を貼った上に膠と大理石の粉を塗布。そしてテンペラ絵具で聖像を描いて完成させます。

代役でロシアに留学

山下りんは、普通の洋画家を希望していた女子で、決してイコン作家になろうとしていた訳ではありません。じゃあなぜそうなってしまったのか。実は、クラスメートで山下りんと仲が良かったのが山室政子で、その政子が正教徒だったのです。彼女は、正教会の寮から美術学校に通っていました。そして、山下りんも山室のところによく遊びに行っていたそうです。そこで出会ったのがニコライ神父でした。そして、神父の話に感動したりんも正教徒になります。神田にニコライ堂を建てた人であるニコライは、日本人のイコン画家を育てるべく、山室を美術学校に行かせていたのでした。その後、主教に昇進したニコライがいったんロシアに帰国します。

山室のための留学準備も整えて、再来日したのですが、当の山室政子は結婚して美術学校も退学していました。慌てたニコライ主教は、山室の代わりに正教徒になったばかりの山下りんに白羽の矢を立てるのです。

突然の話に迷った山下りんでしたが、これも一つのチャンスと思い、決心しました。数か月でロシア語を習得して美術学校を退学した後、横浜から船に乗ってサンクトぺテルグルに向かいます。そして様々な苦難の末に到着した修道院での生活も、実に困難を極めるものでしたが、気丈なリンは見事に耐え抜き、イコン製作技術を習得して帰国することになるのです。

お化け絵なんて大嫌い

留学中、生活上の様々な苦難が山下りんを襲いますが、下級武士の子で貧乏にも慣れているうえ、武士に子としての性根もできていた山下りんには通用しませんでした。しかし、山下りんにとって我慢ができないことが一つだけあったのです。それは、何とイコンを描くことでした。イコンを「お化け絵」と呼んで嫌っていた山下りん。彼女は普通の西洋の絵が描きたかったのです。

何もイコンを描きたくて最果てのロシアに来たわけではありません。そして、こればかりは絶対に譲れないことでした。ところが幸運にも、ちょうどこの頃に正教会でも西洋画風のイコンが認識されてきました。これまでの板絵じゃなくて、キャンバスに描くことができるようになったのです。

帰国後はイコン制作に没頭

明治16年(1883)に帰国後、りんは東京神田駿河台にあった日本正教会の女子神学校にアトリエを構え、バリバリとイコンを描くようになりました。しかし、日本正教では板絵じゃないイコンに当初は戸惑っていましたが、西洋画風のイコンの流れも知り、そして何といっても山下りんが日本最初のイコン画家であったこともあって、彼女の絵が全ての基本になっていきました。まさに、日本正教の基本を作ったのが山下りん、その人だったのです。

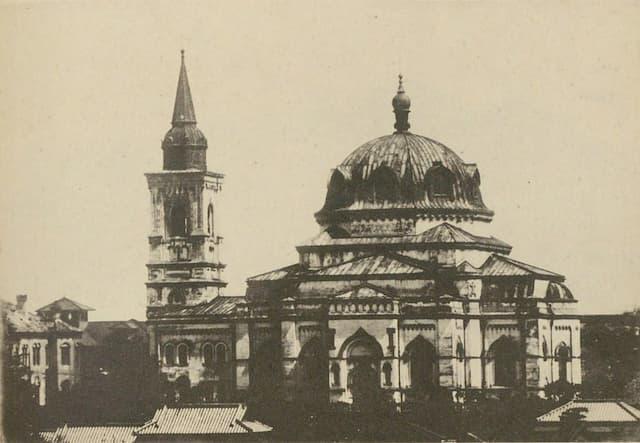

りんが帰国したすぐ後には、神田のニコライ堂も完成しています。ニコライ堂のイコン画は、全てりんが描きました。しかし、関東大震災でそのニコライ堂も倒壊し、山下が精魂傾けて描いたイコン画も失われてしまいます。その後、日本全国の正教会のイコン画を制作した山下りん、日本にある39の正教会に彼女の画が残っています。

まさにイコンに捧げた人生だったといえるでしょう。山下が残したイコン画は、お化け絵ではなく、山下が好んだ立体感のある西洋画を取り入れたものでした。

唯一無二の存在

基本的に山下りんの画はコピーといえますが、それはイコンの形式上仕方のないことでしょう。イコンの決まり事を離れた山下りんの宗教画は、西洋のラファエロなどの要素がふんだんに取り込まれた画風になっています。実は、最後の晩餐や聖母子とヨハネなどといった素晴らしい作品も残っているんですよ。素晴らしい芸術的な絵が描けた上に、キリスト教をこれだけ理解できている洋画家は他にいません。山下りんは、宗教画において唯一無二の存在なんですよね。洋画が上手な画家は山ほどいますが、ここまで伝統的なルネッサンスにまで遡る技術をマスターして、しかもキリスト教的な画題できちんと抑えている画家って、後にも先にも山下りんしかいませんね。

山下りんが留学した修道院は、長い間不明になっていましたが、1979年に判明しています。市の中心から南へ5kmいったところにある、正式名称は「サンクトペテルブルク復活女子大聖堂」で、通称「ノヴォデーヴィチ女子修道院」です。

エルミタージュ美術館は8kmほど離れていましたが、一時期山下りんは馬車で通っていたそうです。その後、ロシア革命・第二次大戦などで荒廃していましたが、現在では徐々に再建されているそうです。

コメント欄