「美濃部達吉」”天皇機関説”を掲げた憲法学者 なぜ美濃部の学説は非難されたのか?

- 2023/09/13

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

「美濃部達吉を学問的研究の対象とする一書を世に送ろうとするに当って、無量の感慨を禁じえない」

「昭和十年には(中略)『天皇機関説は反逆学匪思想』といった見出しの記事が連日のように新聞紙面を埋めるのを見て、憤激の情のわき上がるのをいかんともしえなかったことを、今日でもはっきりと記憶している」

上記は家永三郎著『美濃部達吉の思想史的研究』(岩波書店)という研究書にある書き出しです。

美濃部達吉(みのべ たつきち)の「天皇機関説」といえば、戦前戦中の日本において、蛇蝎のごとく、忌み嫌われる危険思想でした。”天皇は国家を超越した主権である” と考える当時の体制にとって、"天皇もまた内閣や議会の輔弼を受けるべき、国家機関の中のひとつにすぎない" とする美濃部達吉の考え方は、邪魔以外のナニモノでもなかったからです。

しかしこうした話を聞き、美濃部達吉が最初から異端の存在だったと考えるのは早計です。美濃部達吉の「天皇機関説」は、大正時代の段階ではむしろ政治家や官僚たちからも歓迎されていた学説でした。そもそも、かの昭和天皇自身も、まごうことなき「天皇機関説」の支持者だったのです。

国家や大衆から受け入れられていたはずの学説が、たった10年程度で掌を返すごとく、弾圧対象となってしまう…。それを知っておくことには、「天皇機関説」という学説を教科書で勉強する以上の、大切な意味があるのではないでしょうか。

本稿では、そんな美濃部達吉の生涯を追ってみたいと思います。

【目次】

その出身と勉学時代

美濃部達吉は明治6年(1873)5月、兵庫県の現在でいう高砂市に生まれました。学問に熱心な漢方医の家に生まれた事もあり、早くから勉学に励む日々を送っていたと言われています。成人して明治27年(1894)、東京帝国大学法科大学の政治学科(現在の東京大学法学部)へ入学。優秀な成績で卒業した後は、いわゆる官僚への道を歩むことに決め、内務省に勤務するようになりました。

しかし、再び学問への情熱が燃え上がると、明治32年(1899)には内務省を退省し、ヨーロッパへの留学に出ます。この時期、ドイツ・フランス・イギリスにてそれぞれ研鑽を積んだ達吉は、特にドイツの「国家法人説」(国家もまたひとつの「法人」であるとする考え方)と、イギリスの立憲君主制に多大な関心を持ったようです。

こうしたヨーロッパでの勉学の経験が、後の憲法学者としての実績に大きな役割を果たすことになるのです。

東京帝国大学教授として『憲法講話』を世に問う

帰国した達吉は、東京帝国大学の助教授、ついで法学教授となりました。大正元年(1912)には『憲法講話』を世に出します。この『憲法講話』で提示された大日本帝国憲法の解釈が、いわゆる「天皇機関説」です。そもそも「天皇機関説」とは何か。要点をまとめますと、大体以下のようになるかと思います。

- 国家を大きな集合体ととらえた時、その中には内閣、議会のような機関がある

- 天皇もまた、国家の中に含まれているひとつの機関である

- 天皇の統治権も、日本が民主主義国家である以上、内閣の輔弼や議会の賛同を得ながら行使されるべきである

この考え方に基づけば、天皇もまた、あくまで「日本」という国の中の構成員である、ということになります。

この天皇機関説は別に珍説奇説でも、革命的な発想でもありません。重要なことは、美濃部達吉という東京帝国大学の教授が、当時の大日本帝国憲法の枠内の解釈として提示し、周囲にも正当な憲法解釈として受け止められたものだった、ということです。

"大正デモクラシー" の世で歓迎された天皇機関説

美濃部達吉の『憲法講話』が大正の元年に登場したというのも、なんとも象徴的なところがあります。「大正デモクラシー」などという言葉もある通り、大正時代というのは人々の意識も大きく変化し、自由主義的な風が吹き込むようになっていた時代でした。このような時代の中で、美濃部達吉の天皇機関説は、既存の大日本帝国憲法の内容を変更することなく、民主主義的な議会政治を推進するものとして、広く歓迎されたのです。

これは民間の話だけではなく、時の政治家や官僚にも、この考え方は好意をもって迎えられました。いやむしろ、大正天皇、およびその後を引き受けた昭和天皇が、天皇機関説を支持していました。

言ってみれば、大正時代から昭和初期にかけては、美濃部達吉の天皇機関説はむしろ、国家公認の憲法学説の立場にあったのです。

貴族院議員として攻撃の矢面に立つ

大正時代が終わり、昭和が始まると、しだいに軍部が台頭してくる重い時代となります。大正デモクラシーの風通しは影をひそめるようになり、議会のみならず、内閣すらも軍国主義の圧迫を受けるようになっていきます。こうした中、昭和7年(1932)には有名な五・一五事件が起こります。軍部の将校たちによって現職の総理大臣が殺害されるという異常事態でした。

達吉はその翌昭和8年(1933)に貴族院議員となります。この時期、天皇機関説を唱えた憲法学者自らが議会の一員となったことは、この学説を面白く思わない勢力の恰好の攻撃ターゲットにされることとほとんど同義でした。

そして昭和10年(1935)、矛先は明確に美濃部達吉個人に向けられます。陸軍出身の菊池武夫議員により、天皇機関説を非難する演説が議会で行われたのです。

この演説は、単に学説を批判する内容というよりも、「天皇機関説はそもそも国家に対する謀反」であり、これを主張した美濃部達吉は「学匪である」とする、攻撃的で弾圧意識むき出しの演説となっていました。

美濃部:「私を学匪などと呼ぶことは堪えがたい侮辱であり、深く遺憾とするものであります」

軍部系の議員や右翼系の議員たちが冷たく見守る中、達吉は反論に立ち、一歩も引かずに自己の学説の正当性を主張します。しかし達吉への冷たい攻撃は収まることはありませんでした。むしろ議会の外でも、美濃部達吉への個人攻撃の風潮は、着々と広がり始めていたのです。

議員辞職と襲撃事件

同年には時の岡田内閣が、軍部から押し切られる形で「国体明徴声明(こくたいめいちょうせいめい)」を発表します。「国体明徴声明」とは、「天皇が最高意思決定機関であり、統治権を行使することが可能である」ことを明記した声明でした(この考え方を、天皇機関説に対して「天皇主権説」と呼びます)。

のみならず、この「国体明徴声明」の中には「天皇は統治権を行使する一機関にすぎないなどとする学説は、まこと遺憾に堪えない」という意味の文が盛り込まれていました。もはや美濃部達吉およびその賛同者を「国家の敵」と正式に認定しているような文調です。

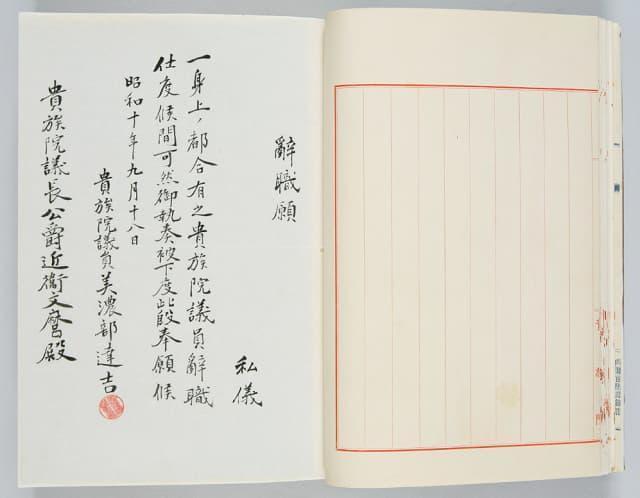

孤立した達吉は、やむなく、同年に貴族院議員を辞職。しかし引退後も、過激化した歴史の流れは放っておいてくれませんでした。

翌昭和11年(1936)には達吉が右翼の暴漢に銃撃され、重傷を負うという事件が発生します。しかもこの時の犯人は捜査結果が不鮮明なまま。事件の真相はいまだにうやむやなままとなっています。

身体にも被害を受けた達吉は、無念の想いを抱きつつも、暫く公職の場を離れることとなります。そして達吉が政治や学問の世界を去っている間に、日本は戦争への道を歩んでしまうのです。

戦後の憲法問題に携わる

昭和20年(1945)8月15日、太平洋戦争が終結。GHQによる占領政策の開始を受けて、引退していた達吉にも再び脚光が当たりました。憲法問題調査会の顧問として招聘されたのです。新しい憲法を作るための準備の仕事。つまり、日本国憲法の制定のための仕事でした。ただし、達吉自身は、占領軍の主導で憲法が制定されるということ自体に反対の意見を通していたと伝えられています。

ともあれ、美濃部達吉個人の思惑とは別に、日本国憲法制定は進み、昭和22年(1947)5月3日に施行となりました。これと入れ替わるように、昭和23年(1948)5月、美濃部達吉は75歳で世を去ります。まさに、新生日本の誕生を見届けていったかのようなタイミングでの死去となりました。

おわりに

この稿では、憲法学者、美濃部達吉の生涯を追ってみました。大正デモクラシーから軍国主義の時代、そしてわずか数年ながらも戦後日本と、価値観がめまぐるしくひっくり返った激動の時代を生きぬいた人であったということが、このように整理すると、よく見えてくるのではないでしょうか。そしてこのように生涯を敷衍してみたとき、いやおうなく浮かび上がってくるのは、美濃部達吉の一貫性であると思います。

多くの人が、時代の荒波の中で、自説を修正したり、迎合したりを余儀なくされた中、美濃部達吉は自らのよって立つ学説を鋭く守りぬき、憲法学者としての矜持を貫きました。この美濃部達吉、天皇機関説については評価されつつも、戦後の日本国憲法制定には否定的であったところが、今度は戦後の自由主義側からは批判されることがあります。

しかし考えてみれば、美濃部達吉は政治的イデオロギー云々よりも、彼の時代にあった大日本帝国憲法の枠内でもじゅうぶん民主主義的な議会運営が可能であることを示した憲法学者でした。彼の人生を振り返ってみることで、大正から昭和にかけての日本史の明暗を見直すことができるのみならず、一般に「日本国憲法によって乗り越えられた」とされがちな大日本帝国憲法についても、また違った視線を当てられるようになるのではないでしょうか。

【主な参考文献】

- 家永三郎『美濃部達吉の思想史的研究』(岩波書店、1993年)

- 『現代日本思想大系18 自由主義』(筑摩書房、1965年)

- 岡澤憲芙監修『教科書にのせたい! 日本人じてん 1 政治経済』(彩流社、2017年)

コメント欄