戦いの神・上杉謙信はやっぱり刀マニア!?

- 2019/05/13

複雑な家中の勢力をまとめ、戦にも大義名分を重んじたとされることから、「義の人」と呼ばれることもあります。国力増強の殖産興業にも注力し、その内政手腕においても高く評価されています。武田信玄との幾度にもわたる勝負は伝説ともなり、永遠のライバルとして語り継がれています。

そんな謙信は、無類の愛刀家としても有名です。もちろん、武人としての備えが必要であることから多くの刀剣を必要としたことは自然ですが、そのコレクションには高い美意識を感じさせるものが数多く残されています。本コラムでは、謙信ゆかりの三振りについてご紹介したいと思います。

個性的な美!無銘の太刀「山鳥毛」

謙信の愛刀を語るうえで外せないのが、「山鳥毛(さんちょうもう・やまとりげ・やまどりげ・さんしょうもう)」と号される無銘の刀です。

刃長約79.2cm、深い反りをもつ「太刀」であり、国宝に指定されています。銘は切られていませんが、名刀の産地として名高い備前の刀工・福岡一文字派による作と伝わっており、研究者によってはこれを一文字派の最高傑作と評することもあります。

「山鳥毛」という号の由来はよくわかっていませんが、湧き立つような独特の刃文が山鳥の産毛を想起させるから、などの説があります。

上杉家の刀剣台帳には、上野国の長尾景憲が謙信に贈ったものとの記述があり、謙信の跡を継いだ上杉景勝もこよなくこの刀を愛したことが知られています。

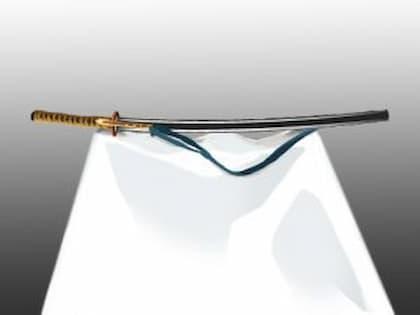

山鳥毛は刀身のもつ美しさのみならず、その外装である「拵え」にも独特の風趣がこらされています。刀本体は反りの深い太刀ですので、通常であれば刃を下に向けて腰から吊るすタイプの「太刀拵え」の外装を施します。

戦陣や馬上で使うことが前提であるため、造りは堅牢で鞘にも補強の金具が取り付けられるなど、情報量の多い外見が特徴です。ところが、山鳥毛は太刀であるにも関わらず帯に差すタイプの「打刀拵え」として伝わっているのです。しかも鍔を付けない「合口拵え」という種類で、上杉家で好まれた外装だったようです。

通常イメージする日本刀の姿とはやや異なる、独特の雅趣をもった山鳥毛はまさに「謙信所用」にふさわしい刀ではないでしょうか。

「虎」の名にふさわしい伝説の拝領刀、「五虎退」

謙信の愛刀は長刀だけではなく、短刀にも素晴らしいものがあります。その一つが鎌倉時代の名工・粟田口吉光作の「五虎退(ごこたい)」です。

刃長約25cm、青みがかった刀身に反りはなく表面は平らな造りで、重要美術品に指定されています。これは永禄2年(1559)、謙信が上洛した際に時の「正親町(おおぎまち)天皇」から授かった拝領刀と伝わっています。

「五虎退」という勇ましい号は、室町三代将軍・足利義満が派遣した遣明使の一人が、大陸で五頭の虎に襲われたところこの短刀によって追い払ったという故事に由来しています。

謙信はその当時「長尾景虎」の名乗りであり、以降も名に「虎」の一字を用いていたことから、実に平仄のあった贈り物だったといえるのではないでしょうか。ちなみに、この製作者である粟田口吉光は短刀の名手として知られる刀工で、多くの戦国武将が吉光作を愛したといいます。

上杉家の刀剣類は代々継承され、やがて明治天皇行幸の際には天覧に供され、大変な好評を博したそうです。

武田に塩を送った返礼?「塩留めの太刀」

最後に、謙信にまつわる有名なエピソードとかかわりの深い刀を紹介して、まとめとしたいと思います。謙信と信玄は戦国史を代表するライバルといわれるように、越後と甲斐は友好関係にはありませんでした。ところが、周辺国との摩擦で塩の流通が滞った甲斐の領民を救うため、敵対しているはずの越後が塩を送ったという故事が伝わっています。

「敵に塩を送る」ということわざのもとになった出来事としてよく知られていますが、この経緯についておさらいしておきましょう。

山国で海に面した領地がなかった甲斐は、生活必需品である塩を他国からの移入に頼っていました。しかし、武田氏は北条氏と今川氏との同盟関係に破綻をきたし、経済封鎖によって塩が流通しなくなるという、いわゆる「塩留め」の状態へと陥ります。そこに領民の苦難を慮って謙信が塩を送った、という美談として語られるのは周知の通りですね。

実際には、送ったというよりはこれまで通り塩の流通を止めないよう取り計らった、という方が正確かもしれません。しかし、この行為の返礼として、なんと武田家から謙信へと一振りの刀が贈られたのです。

刃長約82.7cmの太刀で、茎には「弘」の文字が確認できるものの製作者はわからず、上杉家では長らく鎌倉時代の刀工「来国行」の作とされてきました。しかしその作風から備前一文字派の手によるものと考えられ、一文字の作として重要文化財に登録されています。世にいう「塩留めの太刀」のことであり、信玄から謙信への感謝のしるしとされています。

一方で上杉家の文書によると、信玄ではなくその父である武田信虎が贈り主であると伝えられており、その時期や詳しい経緯はわかっていません。

いずれにせよ、武田家から上杉家にもたらされたものであり、戦国の世にあって「義」を重んじた、謙信らしい伝説に彩られた刀であるといえるでしょう。

【主な参考文献】

- 『歴史群像シリーズ【決定版】図説 日本刀大全Ⅱ 名刀・拵・刀装具総覧』歴史群像編集部編 2007 学習研究社

- 『別冊歴史読本 歴史図鑑シリーズ 日本名刀大図鑑』本間 順治監修・佐藤 寒山編著・加島 進協力 1996 新人物往来社

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄