お城の基礎知識まとめ! 縄張、曲輪、天守、石垣、土塁、堀 等々

- 2017/11/23

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

観光名所として世界中から観光客が押し寄せる日本のお城。壮大で自然に溶け込んだその美しさはまさに絶景ですが、かつては敵に攻め込まれた際の防御拠点として築かれたものです。城内には食糧や武器が貯蔵され、合戦の拠点としての機能の他に、住居としての側面も併せ持っています。

今回はそんなお城の構造や役割などをわかりやすくまとめてみました。

今回はそんなお城の構造や役割などをわかりやすくまとめてみました。

【目次】

お城の設計・構造・分類

縄張と曲輪

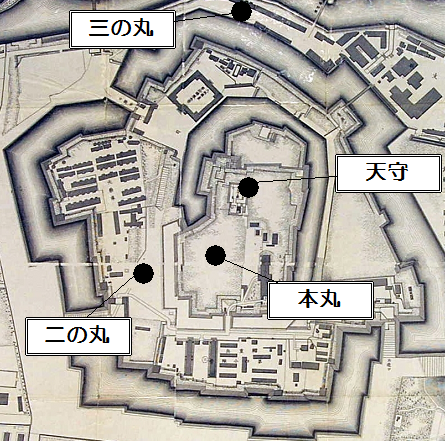

お城を造るためには当然のように設計が必要ですが、その設計を「縄張」(なわばり)と呼びます。お城を造る際に縄を用いて長さを測ったことがその由来です。そしてお城の区画には、城主の住む本丸御殿や天守などが配置された中心部である「本丸」、それに隣接する「二の丸」、その外側に位置する「三の丸」などがあり、それぞれ区切られた空間のことを「曲輪」(くるわ)と呼びます。

出典:『大阪実測図 日本国内務省地理局 明治20年9月28日版権届』(大阪市立中央図書館所蔵)

曲輪の配置

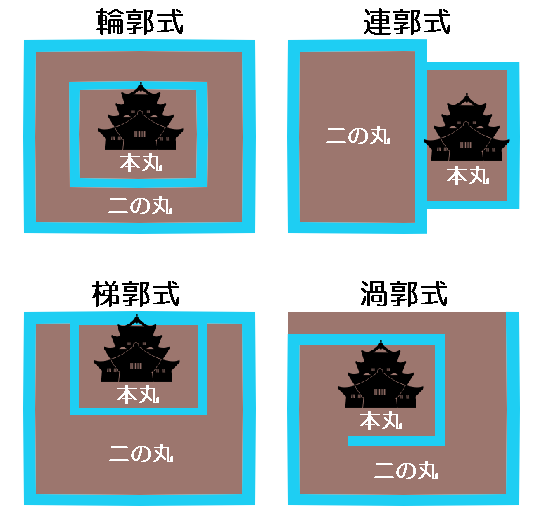

お城は立地に合わせて縄張が決定され、複数の曲輪が組み合わさって配置されています。曲輪の配置は以下の図のように、輪郭式や連郭式などに分類されます。

- 輪郭式(りんかくしき):本丸を囲む二の丸、二の丸を囲む三の丸といった配置。

- 連郭式(れんかくしき):本丸と二の丸が一列に並ぶ配置。

- 梯郭式(ていかくしき):本丸を隅に配置し、周囲の2方向、あるいは3方向を他の曲輪で囲む配置。

- 渦郭式(かかくしき):本丸を中心として二の丸、三の丸を渦巻き状に配置。

地形による分類と変遷

お城は地形から主に「山城」「平山城」「平城」の3つに分類できます。これらの城は時代の流れとともに、山城→平山城→平城 というように主流が変わっていきました。

山城

山城は南北朝時代~戦国時代初期に主流だった城です。見晴らしのよい山の地形をそのまま活用し、山肌に造られた天然の要塞で軍事的側面を強くもっています。合戦で攻められたときには防御しやすく、最終的に籠城するのにも便利でした。ただし、山の上にあるため物資の運搬や水の確保が厳しかったため、普段は山のふもとの館で生活していたようです。

山城の普請は、斜面を削り、平面な場所を造るのにたいへんな労力を必要としました。そのため、各曲輪の面積を狭くし、数を多くして補ったようです。代表的な山城の例としては、 岐阜城(岐阜)、岩村城(岐阜)、竹田城(兵庫)、高取城(奈良)などがあります。

平山城

戦国時代中期以降に主流となったお城で、軍事的側面と政治・経済的側面の両方を併せ持つのが平山城です。鉄砲が普及すると、合戦において城内が射程圏内に入らないようにするため、堀の幅を長くして広いスペースを確保する必要性が生れました。また、合戦の減少にともない、領国支配の強化にシフトしていくと、戦国大名らは山城から領民の住む領地に近い丘や平地などに移動していったのです。

平山城はこうした時代の変化から小高い丘を中心に築かれるようになりました。山城ほど険しくなく、平地も併せ持っているためにスペースにもゆとりが生れ、曲輪の数は山城よりも少なくなっています。

代表的な平山城の例としては、 安土城(滋賀)、彦根城(滋賀)、姫路城(兵庫)、仙台城(宮城)、熊本城(熊本)などがあります。

かの有名な織田信長が居城の岐阜城下で行った楽市楽座は、領国の町を活性化させる政策でした。信長は以下のような周囲に大きな影響力を持つ城造りを行ったことでも知られています。

- 本格的な石垣による防備(岐阜城・安土城)

- 天主(=御殿のこと)に高価な漆で壁を塗り、屋根の瓦に金箔を貼るなど(安土城)

- 権力の象徴として見せる城づくり(安土城)

こうした信長の革新的な城造りは他の大名らも模倣していくことになるのです。

平城

平城は戦国時代終盤~江戸時代初期に多く築かれ、政治・経済的側面の強いタイプの城です。戦乱が鎮まった頃には、お城は権力の象徴と領国支配のための役所としての色を濃くしていきます。城主の居住空間で政務も行う「御殿」が城の中心地に造られ、権力の集中と家臣の増加によって多くの家臣を近くに住まわせるための城下町も発展していきました。やがて御殿の数も増えて、お城の面積は広大になっていくのです。

平城はこうした広大な平地に築かれ、政務を執ることを主な目的としています。

代表的な平城の例としては、豊臣秀吉が築いた大阪城(大阪)、江戸幕府の政庁だった江戸城(東京)をはじめ、名古屋城(愛知)、二条城(京都)、広島城(広島)などがあります。

お城の象徴「天守」

お城のシンボルとなっている「天守」。天守とはお城の中核(本丸)に位置し、お城を代表する建物です。ただし、「城=天守」ということではなく、天守はあくまでも城内の一建造物であり、中には天守がないお城もあります。天守は織田信長が安土城に「天主」と呼ばれる建築物を造ったのがはじまりとされ、以来、天主はお城のシンボルとなって造成が流行となりました。天下統一を成し遂げた豊臣秀吉の大坂城や徳川家康の江戸城に巨大な天守が築かれたのはよく知られています。

天守の分類

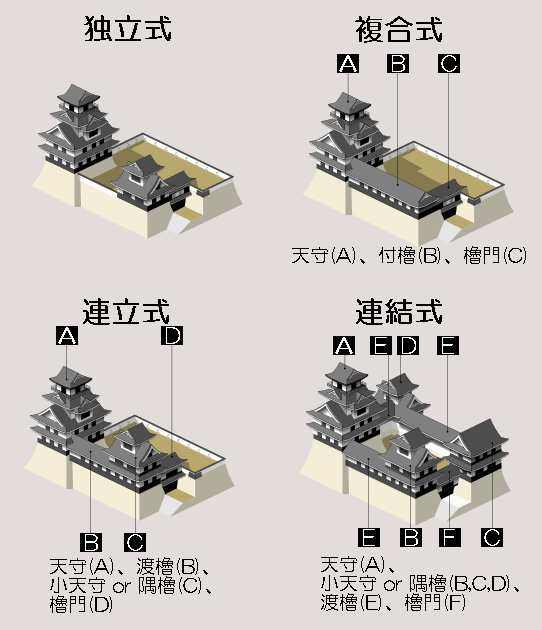

天守はその構成から「独立式」、「複合式」、「連結式」、「連立式」の4つに分類されます。

出所:by MUKAI(2012/10/08)-天守 / CC-BY-SA 3.0 Adapted.)

- 独立式天守:天守だけ単独で建てられたもので、代表的なお城には丸岡城、宇和島城、高知城などがあります。

- 複合式天守:天守に付櫓という櫓、または小天守が直結した構成で、代表的なお城には福山城、犬山城、彦根城、松江城などがあります。

- 連結式天守:天守に渡櫓で小天守を繋げた構成で、代表的なお城には名古屋城、広島城、松本城などがあります。

- 連立式天守:天守と二基以上の小天守や隅櫓を内側の空間を取り囲むように渡櫓で繋げた構成で、代表的なお城には姫路城、松山城などがあります。

また、上記の他にも、「望楼型天守」「層塔型天守」といった分類もあります。

「望楼型天守」というのは初期型の天守で、1~2階建ての大きな小母屋造りの建物に三重三階の望楼を乗せた形をしています。「層塔型天守」は後期型の天守で、上階を下階より段階的に小さくして積み上げ、天守各階の柱の位置がずれています。

次に天守の構造もみてみましょう。

天守の構造

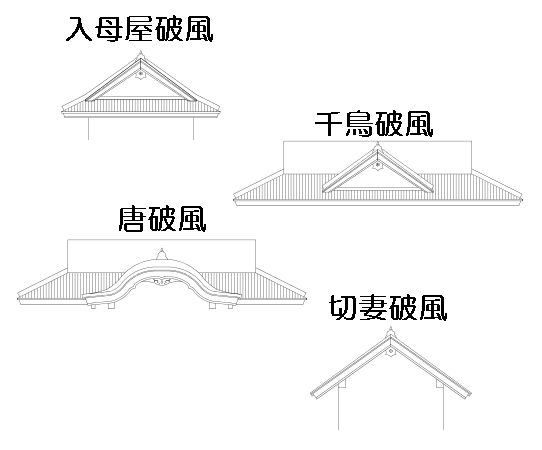

まずは天守の屋根についてですが、天守の屋根は「破風」と呼ばれる屋根の端部が複数組み合わされて構成されています。破風には以下のような形式のものがあります。

出所:by MUKAI(2015/03/14)-破風 / CC-BY-SA 4.0 Adapted.)

- 入母屋破風(いりもやはふ):構造上必要なもので最上階には必ずあります。

- 千鳥破風(ちどりはふ):屋根に乗った三角形の出窓です。

- 唐破風(からはふ):丸くてなだらかな曲線を描いています。

- 切妻破風(きりづまはふ):主に1階の出窓の上につけ、軒先まで出っ張っています。

次に天守の仕掛けをみてみましょう。例えば天守内の通路は狭く、階段は急な構造になっており、最上階に登れば遠くの敵の様子まで確認することができます。

また、この他にも以下のような仕掛けが備わっています。

- 石落(いしおとし):城壁を登る敵に対して石や鉄砲をあびせる仕掛け。

- 狭間(さま):弓矢や鉄砲で攻撃するための丸形や四角形をした穴。

- 破風の間:破風の屋根裏で、鉄砲を使える攻撃の陣地。

このように天守には合戦に備えて様々な工夫が施されており、敵が侵入しにくい構造になっているのです。

なお、意外なことに城主が天守に登るのは儀式の一環として合戦の最後の局面で切腹する場合など、特別な場面だけに限られており、平時だけでなく合戦時さえも城主が天守に入ることはほとんどなかったようです。

お城の土台「石垣・土塁」

石垣(いしがき)は石を積み上げ、土塁(どるい)は土を盛って固めてできた壁で、いずれもお城の防御や建物の土台の役割を果たします。石垣

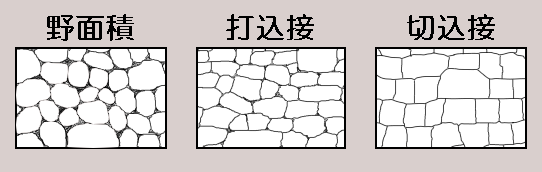

石垣造りはより高くより急な勾配であるほど防御力に優れています。また、石垣は使用する石の加工程度により、「野面積」、「打込接」、「切込接」の3つに分類されます。

- 野面積(のづらづみ):主に天然石を積み上げています。そのため隙間が多く、敵に登られやすいというデメリットがありますが、排水性には優れています。

- 打込接(うちこみはぎ):隙間を減らすため、接合部分を加工した石を使用して積み上げています。空いた隙間には間詰石を詰め込んでいます。

- 切込接(きりこみはぎ):隙間がなくなるまで加工した石を使用して積み上げています。隙間がなく排水できないため、別に排水口も設けられています。

このように石垣作りは技術の進歩とともに「野面積」→「打込接」→「切込接」へと、より隙間のない石垣へと発展していったといいます。さらに石垣は、石の積み方によって「乱積み」と「布積み」の2つにも分類できます。

- 乱積(らんづみ):不揃いの石を積んでいます。

- 布積(ぬのづみ):目が横に通るように水平に揃えて石を積んでいます。整層積(せいそうづみ)とも呼ばれています。

石垣は表面だけでなく、見えない裏の部分にも石材が使用されるため、大量の石が必要でした。石材が充分に確保できない土地などでは、不足した石材を補うために墓石や石仏、古墳の石棺、土塁などを石垣の一部に利用しました。石垣の裏側の石材は、雨で崩壊しないように水はけをよくするためと表面上の石が崩れないように固定するために使用されています。

戦国時代の城は、石垣の利用は部分的で小規模なものに過ぎませんでしたが、織田信長の登場によって変わっていきます。本格的に石垣を全面に使用したのは信長の安土城です。

安土城築城の際、信長は「穴太衆」(あのうしゅう)と呼ばれる石垣施工の技術者集団を動員したと伝わっています。信長の死後、天下統一事業を継承した秀吉は、その穴太衆も引継ぎ、大坂城の築城時にも彼らを動員しました。大坂城は人目につく場所に巨石を用いて石垣を築いており、現在でも10以上の巨石が残っています。

ちなみに戦国時代の築城名人といえば「藤堂高虎」が有名です。高虎は石垣を高く積み上げていく技術にとても優れていたと伝わっており、実際に高さが日本一の大坂城の石垣や高虎の居城である伊賀上野城の30mに及ぶ高石垣を設計しています。

また、下の勾配は緩やかなものの上にいくにしたがって垂直に近くなる熊本城の石垣は「武者返し」と呼ばれており、加藤清正が設計に携わりました。登りにくさに加え、石垣の安定性も高い巧みな造りになっています。

土塁

通常の土塁造りには、堀や曲輪を造ったときに出る土砂を利用しました。高さは2mから5mほどです。土塁は土居(どい)とも呼び、土をたたき固めて造った土塁を「たたき土居」、土塁の斜面の崩落を防止するために芝が植えられている土塁を「芝土居」といいます。土塁と石垣が併用される場合もあり、これは石垣を節約するという目的と、土塁を補強するという目的がありました。土塁の上に築かれた石垣は鉢巻石垣と呼ばれ、さらにその上に建てられた建造物の基礎の役割を果たしており、土塁より下に築かれた石垣は腰巻石垣と呼ばれて土どめの役割を持っています。

土塁は石垣にするための石が入手しにくい場所などで多用されており、関東や東北などの東国のお城に多く見られますが、近畿よりも西国ではほとんど見られないという特徴があります。また、本丸や二の丸といった中心部は石垣を築いて守り、三の丸など敵と交戦する機会の多かった場所は土塁にして修復工事もしやすくなっているケースも多くありました。

土塁の上には塀が築かれ、城内側の足場は広く、城外側の足場は狭くなっています。これは堀を越えてきた敵が土塁上で自由に動けないようにした工夫で、「犬走り」と呼ばれています。逆に土塁上の守備側は塀を挟んで自由に動き回れるような幅が確保されており、このスペースを「武者走り」と呼びます。

お城への侵入を防ぐ「堀・橋」

巨大な溝である「堀」と、城の内外を結ぶ要となる「橋」は城への侵入を防ぐための仕掛けとして欠かせません。堀

堀には「空堀」(からぼり)と「水堀」(みずほり)があり、山城の場合は水を溜めておくことが難しかったために、水の入っていない空堀が多用されました。空堀は堀底が漢方薬の調合で使用する薬研のようにV字型の断面を持つものが一般的で、薬研堀(やけんぼり)と呼ばれます。10mほどの深さがあり、登っている途中で落とされると致命的なダメージを受けます。また、防御のための様々な工夫として以下のようなものも造られました。

- 竪堀(たてぼり):敵の左右方向への動きを封じるため、斜面に対し縦に造られた堀。敵がまっすぐに登ってくるため鉄砲や弓矢で狙いやすくなっています。

- 障子堀(しょうじぼり):堀底をいくつもの空間に区切るように土塁で障害物を設けた堀。畝堀(うねぼり)とも呼ばれます。土塁を上り下りさせることで移動を妨げ、雨水があるときには足が抜けづらくなるなど、敵の侵攻を遅らせる効果がありました。

- 堀切(ほりきり):尾根を切断することで敵が侵入しにくくなっています。

一方、堀に水を張った「水堀」は、平山城や平城が出現してから多く造られるようになりますので、空堀よりも近代的なお城に用いられています。

水堀は敵が泳いで渡れなくするためや鉄砲が届かないようにするために、堀幅は広く、100m以上の幅のお城もあります。また、堀底には、つるの長い植物を植えるなどの工夫がされ敵が足を取られて進みにくくなっています。

堀底は毛抜堀と呼ばれるU字型の断面を持つものや、箱堀と呼ばれる堀の底が平らなものが多用されています。さらに水堀にいる水鳥は、人の気配を感じると鳴き出すため、敵の侵入を知らせという役割もありました。

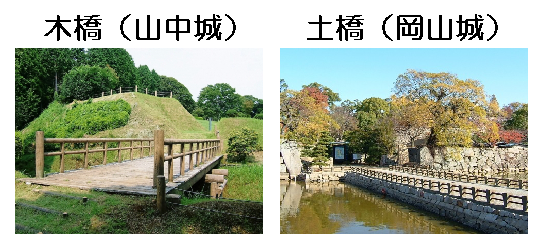

橋

お城の橋は「木橋」(きばし)と「土橋」(どばし)の2つに分類でき、木橋は木製で多くのお城で使用され、城内に撤去することが可能なものもありました。土橋は堀を造る際に掘った土を盛り上げて造った橋であり、撤去はできませんが耐久性には優れています。

橋は敵の城内への侵入に利用されてしまう側面があったため、様々な工夫が施されています。防御面においては、縄などを利用して橋を城内に撤去することが可能な桔橋(はねばし)を使用したり、敵の大軍を足止めするために橋の幅を狭くするといった工夫がされてました。門から見て斜めに架けて敵が直進できない造りの筋違橋や、いくつも折り曲がっている折長橋もあります。

一方で侵攻する敵を効果的に攻撃するため、橋の周辺の塀の狭間や櫓から鉄砲や弓矢で攻撃できるような設計となっていました。攻城戦では橋でも激戦が繰り広げられたのです。

お城の防御力を高めるための「櫓・門・塀」

お城の防御力をさらに高めるために大きな役割を担ったのが、「櫓」(やぐら)、「門」、「塀」です。櫓

もともとは城にいながら遠くの敵の様子を監視するための物見台が発展したものといわれていて、より大きく堅固になって、将兵が籠もって防御の拠点にしたものが櫓です。天守もまた櫓の発展した建造物といえます。防御の拠点の他、時刻を知らせる太鼓を鳴らす「太鼓櫓」や、味方と敵を見極める際に使われる「着到櫓」なども建てられています。重要な防御拠点となる曲輪の隅に建てられたのが「隅櫓」で、様々な方向に対応でき、曲輪の防御機能を高める役割を果たしています。また櫓と櫓を結ぶ長く伸びた建物を「多聞櫓」と呼び、長屋として大勢の兵が待機することが可能になっています。これは多聞城を築いた松永秀久が起源で、黒田長政が築城した福岡城には有名な南丸多聞櫓があります。

櫓は合戦のない平時にも有効利用されており、武器を貯蔵する「鉄砲櫓」や「弓櫓」、兵糧を貯蔵する「干飯櫓」や「塩櫓」などがありますし、「月見櫓」や「富士見櫓」、「涼櫓」などは城主が月見をしたり、富士山を眺めたりに利用されています。現存する櫓は全国に百棟以上残っており、ひとつのお城に複数築かれ、往事のままの姿を留めているものもあります。

門

お城を守る要といえば門です。門にも建築形態や役割によって名称が異なります。また名称によって門の位置も把握することができます。門の数だと「いろはにほへと」の順に名付けられた姫路城が有名です。門の数が多いほど敵の侵攻は時間がかかる仕組みになっています。- 大手門(おおてもん) お城の表側の玄関口として立派な門が建てられています。最も堅固な門で大手門の他、追手門とも呼ばれています。建築形態として最も格式が高く、防御力が高いのが「櫓門」で、門の上部が渡櫓になっています。さらに「高麗門」で補強し、枡形にして堅牢さを高めているお城もあります。

- 搦手門(からめてもん) お城の裏口側を搦手と呼びますが、その最も外側にある裏門を搦手門と呼びます。

その他にも鬼門の方向に建てられ普段は開けることがない「不開門」(あかずのもん)や、太鼓櫓の役割を持つ「太鼓門」、敵からは見えないように設置された「隠門」などがあります。

塀

櫓や門に比べて建造に手間がかからず防御機能を高めることができたのが「塀」です。石垣や土塁の上に築かれ、臨時の物見台として使われたり、狭間から鉄砲や弓矢で攻撃できるような構造になっています。粘土や泥を塗り固めた「土塀」が主流で、耐久力を向上させるために中には木製の骨組みが入っています。なお明治維新後にその多くが壊されたため、現存する土塀は、江戸城、金沢城、二条城、大坂城、姫路城、備中松山城、丸亀城、松山城、高知城、熊本城の10のお城だけに限定されます。

合戦に備えた「攻防の仕掛け」、「馬出」、「枡形」

いかにお城の防御力を高め、攻め寄せてくる敵勢に損害を与えることができるかを追求していった結果、様々な工夫が用いられるようになりました。攻防の仕掛け

お城に攻め寄せる敵を撃退するために天守や塀には穴が空いています。城兵はこの穴から鉄砲や弓矢で敵を狙い撃ちしたのです。この穴を「狭間」(さま)と呼びます。穴の形によって使用する武器を使い分けていました。- 矢狭間(やざま) 長方形の穴です。雨天では鉄砲が使えないため、弓矢が主力になりますから交互に矢狭間を設置しました。

- 鉄砲狭間(てっぽうざま) 円形の他、正方形や三角形があります。

また城壁の上にも穴が空いており、ここは城壁を登ってくる敵を撃退するための「石落」と呼ばれています。その名の通り石を落としたり、鉄砲で攻撃して敵の侵入を防ぐために利用されています。

他にも城壁を登ってきた敵兵を最後に追い払うために槍の穂先を張り巡らせた「忍返」を設置したお城もありました。忍返が現存するお城は高知城のみです。

馬出

お城や曲輪の出入り口を「虎口」(こぐち)と呼び、攻城戦の際には死闘が繰り広げられました。お城を死守するためにはこの虎口を防衛することが最重要でしたので、虎口には堅牢な門や攻撃用の櫓が設けられています。そしてさらに虎口の防御力を高める仕掛けが、「馬出」(うまだし)です。虎口の前に土塁や石垣、小さな堀を設置することで敵兵は虎口攻略の前に、この馬出を攻略しなければなりませんでした。- 一文字土塁 初期の馬出で、虎口の前に一直線状の土塁を築いたものです。

- 丸馬出、角馬出 馬出の空間を広くするために三日月状にしたり、角張った形に発展していきます。空間が広くなったことで出撃時に兵を集める拠点の役割も果たしました。

枡形

お城の城門の多くは二重構造になっており、最初の狭い門を突破すると、右手に新しい櫓門が待ち構えています。正面と左側は塀になっており、そこには狭間が設置されていました。敵兵はここの狭い空間に閉じ込められ、城兵から鉄砲や弓矢で狙い撃ちされることになります。この四角形の空間がちょうど枡のような形になっているので「枡形」(ますがた)と呼ばれました。枡形を採用したお城は慶長の後期ごろですので、お城の防御機能としては最新型と言えるでしょう。お城の生活空間「御殿・庭園」

お城には防衛機能だけでなく、生活を豊かにするための工夫も施されていました。それが城主の生活空間であった「御殿」や「庭園」です。豪華な造りになっていて、文化的な価値もとても高いのが特徴です。御殿

城主が生活していた空間は天守ではなく、もっと広い面積を持つ屋敷です。この屋敷を「御殿」と呼びます。政務を執ったり、他国の使者と面会するのもこの場所でした。そのためとても豪華な造りになっています。お城の中心部に置かれた御殿は「本丸御殿」と呼ばれ、まさにお城の中核を担う建造物です。ただし、本丸自体が狭かったために、御殿を二の丸や三の丸に置いたお城も多くありました。最大の本丸御殿は13000坪の面積を誇った江戸城です。二条城の二の丸御殿はその豪華な造りが現存しますが、広さはおよそ1000坪ですので、江戸城の本丸御殿がいかに圧倒的な広さだったのがわかります。御殿は櫓などと異なり堅牢に造られておらず、現存する御殿は数が少ないです。

また、城主は御殿にいろいろな設備を施し、合戦とはまったく別に有効活用しています。

- 風呂:戦国時代は蒸気で汗を流す蒸し風呂が一般的でした。浴槽の風習は江戸時代になってからです。

- 茶の湯:茶道は武士のたしなみのひとつで、御殿には茶室が造られました。茶会は狭い空間で密談するにはちょうどよく、会合の手段としてよく用いられています。

- 能舞台:庭園や芝生に面した野外に能や狂言の舞台が設けられています。城主をはじめ重臣たちはここで能を鑑賞したのです。

庭園

お城には自然を有効利用した庭園が設けられました。水戸城の西南にある偕楽園は日本三大庭園のひとつに数えられるほどの優雅さを誇っています。城主は合戦や政務の疲労を癒やすためにこの庭園を眺めたことでしょう。実はこの庭園、敵がお城に侵入した際にも防御機能を持っていました。実際に大坂の陣では、豊臣方が最後に自然を活かした庭園である「山里曲輪」に逃げ込んでいます。山に見立てて土を盛った「築山」はまさに土塁の役割を果たしましたし、池は堀の代わりになります。また、籠城時には食糧や薬になるよう植物が植えられたり、池は飲み水を確保するのにも薬だっています。つまり庭園は眺めて楽しむだけでなく、お城の防御機能を高めることにも一役買っていたのです。

お城を守る役割もあった「城下町」

城下町が発展したのは信長の功績が大きく、信長は配下の武士をお城の周りに住まわすことを推奨しました。城下町は主に三重構造で、城を中心にして重臣の屋敷が建ち並ぶ侍町(さむらいまち)が形成されており、その外側に町人地(ちょうにんち)、さらに一番外側に身分の低い武士の長屋や、重臣の別邸が配置されていました。寺町は町のはずれに建てられ、合戦の際には要塞として利用し、兵を待機させる場所としても機能しています。

城下町はカギ型やT字型の道で入り組んでおり、さらに道沿いに家屋をびっしりと配置することで敵勢が先を見通せないように工夫されています。そのためお城を落とすためには、まず城下町を攻略する必要がありました。城下町が合戦のたびに焼き討ちされたのはそのためです。

もちろん城下町は領国経営や商業の中心地としての役割も持っています。軍事面と政治面に大きく関わるため、築城の際には城下町をどう構成するのか慎重に計画されました。

例えば「彦根城」の城下町は、あちこちにあった藪や沼を整備し、芹川をまっすぐ琵琶湖に流れるように土木工事を行い、さらには低い土地を尾末山の土で埋め立て、三重の堀によって区画されています。

前半は江戸幕府の天下普請によって、後半は彦根藩の独力によって築城にはおよそ20年もの年月がかかりました。

おわりに

美しい景観を誇るお城は現代でも観光の名所として栄えていますが、実は様々な合理的な機能を備えた軍事拠点でもあります。城門、塀、堀、城下町、庭園、ひとつひとつに工夫が施され、敵の侵入を防ぐための役割を担っています。その知識を持ってお城を見てみると、今までとはまた違って見えるのではないでしょうか。城攻めの兵になりきってお城を進んでいくと、その防御力の高さや攻略の難しさなど新しい発見があるかもしれません。

【主な参考文献】

- 小和田哲男『知識ゼロからの日本の城入門』 幻冬舎 2009年

コメント欄