京都・鴨川にかかる三条大橋がリニューアル!鴨川にかかる橋の歴史と現在の姿

- 2025/08/23

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

- ※本記事はユーザー投稿です

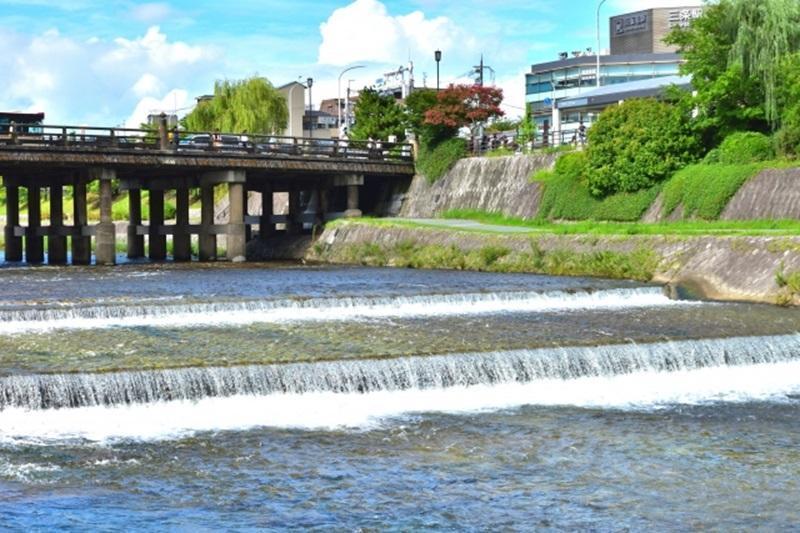

三条大橋は数年間工事をしていて、昨年リニューアルしたばかり。橋の周囲の風景や歴史を知ると、京都の街歩きがより楽しめるかもしれません。今回は鴨川にかかる三条大橋についてご紹介していきたいと思います。

三条大橋とは?

ここに最初に橋が架けられたのは室町時代といわれているそうです。その後、安土桃山時代に豊臣秀吉の命により五条大橋と共に改修されたという説があります。また、その時に日本初の石柱橋として1590年に架設されたという記録も残っているといいます。時代に合わせてたびたび架け替え工事が行われており、四条や五条にも橋はありますが、当時からここを往来する人も多かったことがうかがえます。元禄・明治・大正の各時代にそれぞれ架け替えられたそうです。

現在の橋の本体は、1950年に完成。木製の欄干が特徴ですが、二度工事が行われており一度目は1974年、そして二度目が2022年から2024年にかけての工事です。現在三条大橋を訪れると、美しい木製の欄干など、ぴかぴかの橋の様子が見られます。

三条大橋ってどんな所?

実は三条大橋のある場所の周辺にはさまざまなスポットやエピソードがあり、今まで歩んできた歴史をひも解くと意外に楽しめるかもしれません。今回はその一部をご紹介します。東海道五十三次の終点

江戸・日本橋と京都を結ぶ東海道。その終点が三条大橋です。当時は三条大橋周辺には船着き場があったり、旅人が泊まる宿があったりしたそう。東海道五十三次といえば、弥次さん喜多さん(十返舎一九の「東海道中膝栗毛」)を思い出す方も多いかもしれませんが、実際に橋の周辺には像が建っているので見つけてみるのも楽しいかもしれませんね。

処刑場

三条河原は処刑場としても有名な場所でした。時には首が曝されるなど、街の中心にありながらも、怖い側面を持つ場所です。

三条河原での処刑で有名なのは、釜茹での刑に処せられた石川五右衛門や、豊臣秀吉の甥である秀次の家族です。秀次が謀反の罪で切腹したのに続き、三条河原で一族39人が公開処刑され、一帯は血で染まったとも言われています。遺体は穴に埋められ、その上に建った塚には「悪逆塚」という名がつけられていました。のちに京都の治水工事で名を残す角倉了以がこの塚を見つけ、寺を建てて秀次一族を弔ったというエピソードも残っています。

さらに同じ時代では石田三成も梟首にされました。また、江戸時代末期には新選組・近藤勇の梟首も行われています。京都の治安を担った新選組局長のさらし首は、当時の住民たちにとってもかなりのインパクトだったと伝わっています。

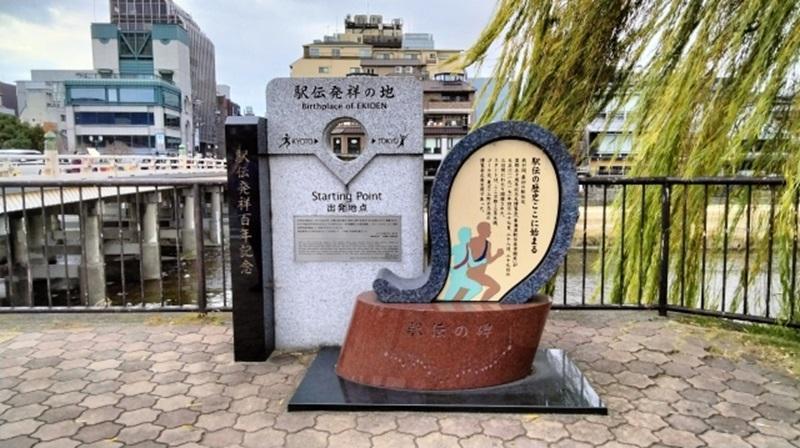

駅伝発祥の地

日本で最初の駅伝は、1917年に開催された「東海道駅伝徒歩競走」。三条大橋をスタート地点として開催されたことから、駅伝発祥の地としても知られています。2002年に記念碑「駅伝の碑」が設置されたそうです。

池田屋事件で付いた刀傷

三条大橋にある擬宝珠のひとつには、刀傷跡が残っています。実はこれは江戸時代末期に起こった池田屋事件(1864)で新選組隊士がつけた刀傷だと伝わっているそうです。

池田屋事件は、尊王攘夷派の志士が池田屋という旅館に集まり、祇園祭の日に市内に火を放ち、天皇を攫う計画を立てていたところを新選組が察知して駆け付け、斬り合いになったという事件(諸説あります)です。

池田屋からは複数人が逃げ、それをさらに追いかけた新選組と斬り合いになっています。三条大橋から徒歩すぐの場所が池田屋があった場所のため、三条大橋で斬り合いが起こっていても不思議ではありませんね。ちなみに今回の工事で一旦取り外された擬宝珠ですが、工事を経て、また元の場所に戻っているので現在でも刀傷を見ることもできますよ。

三条の昔と今を感じられる橋

今の平和な時代からは想像もつきませんが、凄惨な事件や駅伝などの明るいイベントなどさまざまな歴史があり、重要な場面をいくつも経てきた三条大橋。当時に思いを馳せながら三条大橋を歩いてみてはいかがでしょう。

コメント欄