【宮城県】白石城の歴史 復元天守が美しい片倉小十郎の城

- 2025/09/16

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

今回は、この白石城がたどってきた波乱に満ちた歴史をご紹介しましょう。

白石氏の白石城と、蒲生氏が築いた益岡城

白石城の名が歴史に現れるのは古く、寛治5年(1091)の創建だとされています。藤原清衡の弟・刈田経基が後三年の役の功により、刈田・伊具2郡を与えられたことで、白石に本拠を置くようになりました。のちに5代・秀信が鎌倉幕府の侵攻を受けて戦死すると、弟の秀長は源頼朝に降参して許され、引き続き兄の所領を与えられたといいます。室町・戦国時代を通じて伊達氏の傘下に入った刈田氏は、やがて地名をとって白石氏を称し、天正14年(1586)に白石宗実が塩松城へ移るまで、15代、397年間にわたって在城し続けたとされています。その後に白石城へ入ったのが屋代景頼でした。

しかし天正18年(1590)、伊達政宗が豊臣秀吉に臣従すると、奥州仕置によって白石城は没収されます。その後に政宗が葛西・大崎領へ移封されたため、白石城を含む旧領には蒲生氏郷が入りました。

刈田郡は伊達領と接していたため、氏郷は白石城を特に重要視したといい、武勇に優れた蒲生郷成を、二本松城から移して白石城の城代としました。

さらに、伊達氏に対する要衝として不十分と見た氏郷は、白石城が置かれた台地続きの北側に、新たな城を築こうとします。これが益岡城(後期の白石城)で、築城経験が豊富な氏郷は、優れた技術をもって堅固な城に造り上げました。

野面積みの石垣が積まれたのは蒲生氏時代のことで、おそらく鉄砲による戦いを意識したのでしょう。氏郷は近江の出身なので石の技術集団・穴太衆が活躍したことも想像に難くありません。

また「益岡」という地名も、氏郷の性格や特徴をよく表しています。松坂城とその城下町を築いた際は、わざわざ秀吉の大坂城から「坂」の一字を拝領して地名を改め、さらに会津の黒川城を改修する際も、氏郷の生まれ故郷にちなんで「若松」と変更しました。おそらく白石から益岡へ地名を変えたのは、「ますます栄えるように」といった縁起を担ぐ意味があったのでしょう。

上杉氏が整えた城郭の基礎

氏郷の死後、家督を継いだ蒲生秀行は慶長3年(1598)に下野宇都宮へ転封となり、代わって上杉景勝がこの地を治めました。景勝は家臣の甘粕清長を城主とし、城の改修に着手します。『福島県史』が記すところによると、蒲生氏時代に益岡城はいったん破却され、廃城になったという伝承があるようです。もしそうなら、元々あった城を改修したわけではなく、一から城を築く必要があったのでしょう。文化年間に編纂された『嚢塵埃拾禄』には、古城跡に縄張りして新しく城を築いたと読み取れるような、次の記述が見られます。

「白石町裏、西方に古城有り、後陽成天皇の御時、慶長五年夏四月、上杉中納言景勝、初めて地を開き、縄張りして此城を築構て、家臣甘粕備後守清長を居らしむ」

上杉氏の頃から、益岡城ではなく白石城の呼称を用いているため、以前とはまったく違う城だと認識していたのかも知れません。上杉氏時代における縄張り構造や曲輪の配置は、江戸時代のものと基本的に一致しており、ちょうどこの時期に、城と城下町の基礎が完成したと考えられています。

しかし慶長5年(1600)、白石城は伊達軍の攻撃を受けて落城し、外曲輪や三の丸、城下の町屋の多くが焼失するも、本丸内の建造物や城門などは無傷だったと推測されています。その後、城は片倉小十郎景綱に与えられ、伊達領最南端の守りとして、最も信頼する家臣に託されたのです。

一国一城令後も「城」として認められた白石城

近世の城として白石城を改修したのは、この片倉氏でした。大手口を北側から東側へ変更し、南側の田野口門を堅固な馬出に造り替えるほか、本丸大手にあたる城門の外側に菱ノ門を設けて敵勢の侵入を防ぐ工夫をするなど、要塞としての機能がさらに強化されます。大手門を北から東へ変更した理由は、北の方角は仙台方向にあたるため、「主君に弓を引く形になってはまずい」という意図が込められていたのかも知れません。また、田野口門をわざわざ堅固にしたのは、城の格式を内外へ示すためと考えられています。なぜなら白石城は、伊達領の中において、仙台城以外では唯一「城」として認められたからです。

元和元年(1615)には、諸大名が持つ軍事力の抑圧を目的として、居城以外は全ての城を破却する「一国一城令」が、幕府から発令されますが、その後も白石城は破却を免れています。その背景には伊達政宗の政治力、そして「天下の陪臣」と称された片倉小十郎の存在が大きく影響していると思われます。将軍家からも一目置かれた小十郎が城主だったため、「破却には及ばない」と判断されたのかもしれません。以来、明治維新まで13代にわたり、片倉氏が白石城主であり続けたのです。

近世白石城の構造

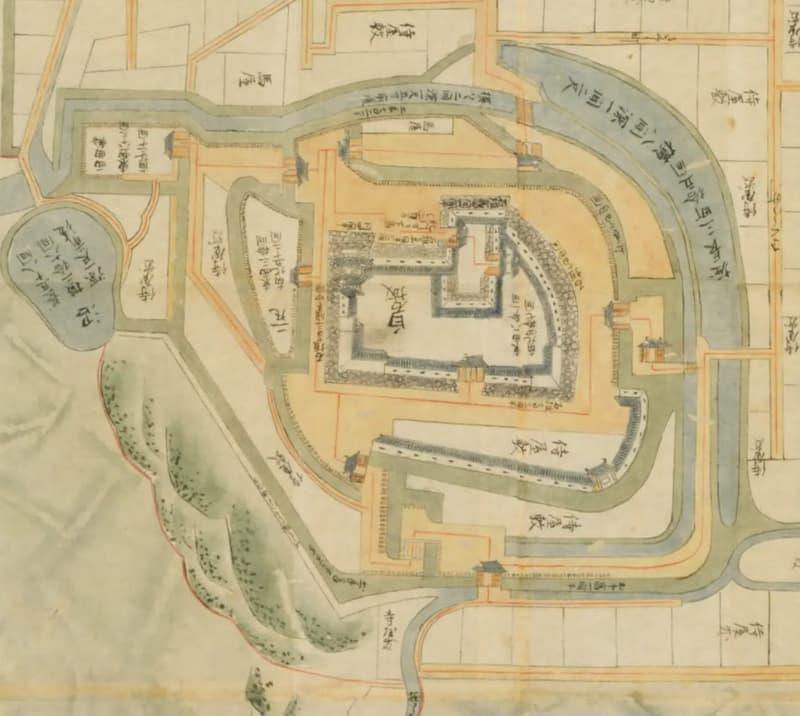

片倉氏が城主だった江戸時代の白石城の縄張りは、天和年間の『白石城並城下絵図』などによって明らかとなっています。縄張りが前代に比べて外側へ拡張されて、城は梯郭式平山城です。本丸・二の丸・三の丸・中の丸・南の丸・沼の丸の6丸に、5つの曲輪(西曲輪・巽曲輪・帯曲輪・厩曲輪・外曲輪)が付随する大規模なものであり、本丸の三方を囲むように他の曲輪が配置されていました。

本丸には「大櫓」と呼ばれる三階櫓が存在し、天守に相当する格式を誇りました。ただし、片倉氏当主の日記には「天守」と記されておらず、幕府に配慮して「大櫓」という呼称を日常的に用いたと考えられます。

この大櫓は白壁を漆喰で塗り上げ、比較的新しい層塔型の様式でありながら、三階部分に廻り縁を設けるなど、古式風の造りとなっている部分もあります。当時、大櫓は武器庫となっていて、不測の事態になれば味方が籠もる場所となっていました。また三階を物見櫓とし、一階に石落としを設けているあたり、戦国時代の気風を色濃く残す城だったのでしょう。

しかし木造建築ゆえに天災や火災と無縁ではいられません。白石城も度重なる地震に見舞われました。特に文政2年(1819)に起こった大火では、本丸がほぼ全焼する大きな被害を受けました。当時の第10代当主・片倉宗景は、幕府の許可を得て翌年から再建に着手。10年の歳月をかけて、文政12年(1829)に再建を果たしています。

明治維新以降の白石城

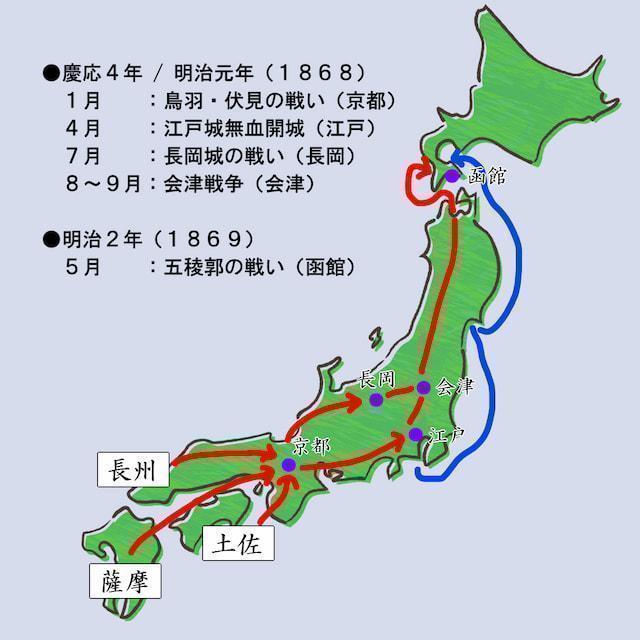

明治維新の動乱期、白石城は戊辰戦争の主要な局面の一つ「東北戦争」の舞台となりました。鳥羽・伏見の戦い後の慶応4年(1868)、徳川慶喜並びに会津藩主・松平容保に対する追討令が下ると、新政府は仙台藩に先鋒を命じます。しかし藩内では会津藩に心を寄せる者も多く、新政府軍の傍若無人ぶりも相まって、士気はいっこうに上がらなかったようです。さらに米沢藩・仙台藩が寛典嘆願を提出したにもかかわらず、新政府は嘆願を拒否。ここに会津藩救済の機会は失われました。

仙台藩が盟主となり、東北諸藩をはじめとする奥羽越列藩同盟が結成されるのですが、すぐに内部不和が生じて、やがて列藩同盟は瓦解。仙台藩は降伏し、62万石から28万石へ減封となったことで白石の地は仙台藩から切り離されてしまいます。

明治2年(1869)初め、新たに移ってきた南部氏に白石城の鍵が渡されましたが、盛岡への復帰を希望した南部氏当主・南部利恭は白石への移住を拒否。70万両もの大金を積んで、盛岡への復帰を果たしています。白石は空白地となり、のちに白石県、角田県を経て、ついに明治7年(1874)に民間へ払い下げられます。

そして、石垣、木材、瓦にいたるまですべて解体され、白石城はその歴史に幕を閉じました。

その後、白石城が蘇るのは平成7年(1995)のことです。発掘調査と古文書の綿密な分析に基づき、文政期における三階櫓の復元が決定し、東北地方では白河小峰城に次ぐ、2番目の木造復元天守となりました。

おわりに

現代に蘇った白石城の三階櫓は、往時のままの優雅さと機能美を併せ持っています。木造復元は時間と費用がかかるため全国でも数は多くありませんが、だからこそその技術と存在価値は特筆すべきものです。幸いにも東北地方には、白石城のほか白河小峰城もあり、一日で巡ることも可能です。ぜひ、現代に蘇った木造建築の技術を堪能して頂ければと思います。

補足:白石城の略年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 寛治5年 (1091) | 刈田経基、後三年の功により刈田・伊具郡を与えられ、白石城を築く。 |

| 文治5年 (1189) | 刈田秀長が源頼朝の軍門に下り、改めて刈田・伊具郡を賜る。 |

| 天正14年 (1586) | 白石宗実が塩松城へ移り、代わって屋代景頼が白石城へ入る。 |

| 天正18年 (1590) | 蒲生氏郷が会津73万石を拝領し、蒲生郷成が白石城主となる。 |

| 慶長3年 (1598) | 上杉景勝が会津に入り、甘粕清長が白石城主となる。 |

| 慶長5年 (1600) | 伊達勢の攻撃を受けた白石城が開城する。 |

| 慶長7年 (1602) | 片倉景綱が白石城主となる。 |

| 正保3年 (1646) | 強い地震で石垣が崩れ、櫓が破損する。 |

| 享保16年 (1731) | 白石に大地震が発生し、白石城に多大な損害が出る。 |

| 文政2年 (1819) | 出火によって本丸がほぼ全焼する。 |

| 文政12年 (1829) | 石垣修築完了をもって、再建工事が完了する。 |

| 明治元年 (1868) | 東北戦争において仙台藩が降伏。白石城を明け渡す。 |

| 明治6年 (1873) | 廃城令が通達され、白石城は大蔵省の管轄となる。 |

| 明治7年 (1874) | 白石城が民間へ払い下げられ、全ての建造物が破却される。 |

| 平成7年 (1995) | 三階櫓・大手一ノ門・二ノ門・土塀などの復元工事が完了する。 |

【主な参考文献】

- 飯村均・室野秀文『東北の名城を歩く 南東北編』(吉川弘文館、2017年)

- 白石市教育委員会『片倉小十郎の城 白石城跡発掘調査報告書』(1998年)

- 白石市教育委員会『白石城跡 白石市指定文化財』(2013年)

- 我妻健治・平井聖ほか『よみがえる白石城』(碧水社、1995年)

コメント欄