【福島県】会津若松城(鶴ヶ城)の歴史 戊辰戦争の激戦地となった城

- 2025/02/05

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

会津若松城は均整の取れた層塔式天守をはじめ、随所に守りの工夫を凝らした堅城で知られていますが、そもそも北の伊達氏や上杉氏を牽制するために築かれています。

ところが明治維新の際、皮肉なことに攻撃を加えてきたのが明治新政府軍でした。今回は会津若松城の草創期から現在に至るまで、その歴史を詳しくひも解いてみたいと思います。

蘆名氏・伊達氏の本拠となった黒川城

会津若松城の前身は黒川城といい、初めて城を築いたのが南北朝時代の蘆名氏当主・蘆名直盛(あしな なおもり)とされています。もともと蘆名氏は、三浦半島に盤踞した三浦氏の一族で、三浦義明の七男・佐原義連が会津の地を与えられたことから始まりました。3代当主・光盛の時に、所領の三浦郡芦名にちなんで「蘆名」を称したといいます。

康暦元年(1379)に蘆名直盛が会津へ下向し、各地で居を構えた後、黒川の丘に館を構えました。これを東黒川館と称し、それ以来、蘆名氏は20代当主・義広に至るまで黒川を本拠としています。

当初、東黒川館は小規模だったようですが、天文7年(1538)に焼失したことをきっかけに、大々的な改修が施されました。その後は黒川城、もしくは小田垣城(小高木城)と呼ばれるようになります。

ただし黒川城について、こんな逸話が伝わっているようです。伊達政宗が蘆名義広を追いやって黒川城を手に入れた時、改修を進言する家臣たちにこう語ったのだとか。

実際の政宗は、まず向羽黒山城に大改修を加えたあと、黒川城の石垣普請や本丸御殿の造営を行っているため、全くの手付かずだったわけでもなさそうです。居城にふさわしい体裁を整えようとしたのでしょう。

蘆名氏を破って会津地方を掌握した政宗は、これで奥羽66郡のうち実に半数を手中に収めました。

「七種(ななくさ)を一葉によせてつむ根芹」

上記は政宗が、天正18年(1590)正月の連歌会で詠んだ歌ですが、「七種」とは仙道7郡のこと。それらを我が物にしたことで、得意満面になっているのが伝わってくるようです。

ただし、政宗の黒川在城は長く続きませんでした。豊臣秀吉による小田原攻めが同年の4月に始まったからです。通説では、政宗が遅参したことで会津を没収されたと伝わりますが、実際は違う理由によるものでした。実際、出羽の最上義光などは政宗より遅れて参陣したのに、所領を安堵されたほどですから。

すでに秀吉は東国の諸大名に対し、私戦を禁じる「惣無事令」を出しています。政宗の場合、それを無視して蘆名氏と戦い、力ずくで会津を手に入れました。つまり、惣無事令違反を問われたわけですね。

こうして会津は没収となり、秀吉は8月9日に黒川城へ入城。政宗から巻き上げた会津4郡、仙道4郡を蒲生氏郷に与えました。

蒲生氏・加藤氏によって近世城郭へ生まれ変わる

文禄元年(1592)の夏、蒲生氏郷は家臣・曽根昌世に命じて新たに縄張りをさせ、黒川城を大改修しました。また黒川の町割りを定め、地名を「若松」に、城の名も「鶴ヶ城」と改称させています。その由来は諸説ありますが、「若松」は氏郷の故郷である近江の「若松の森」にちなむとされ、会津へ移る前に治めた「松坂」から取ったという説もあるようです。そして「鶴ヶ城」の名は、氏郷の幼名・鶴千代に由来するとも、鶴が羽を広げたような姿だったからとも言われています。

いずれにしても蒲生氏時代の改修工事によって、若松城の基礎が出来上がりました。この時の普請・作事は、およそ1年近く掛かったといいますから、かなり大規模なものだったのでしょう。

ちなみに「会津若松」という地名ですが、福岡県にも同じ若松市があります。戦後の市町村合併の際、混同を避けるために「会津」を加えたのだとか。

さて、氏郷によって改修された若松城は、壮麗な七層天守を構える近世城郭へ生まれ変わりました。文禄4年(1594)に氏郷が亡くなり、嗣子の秀行が跡を継ぐのですが、まだ要衝だったために下野・宇都宮へ移され、代わって会津へ入ったのが上杉景勝です。

ただし若松城の東方には、城を見下ろすかのような小田山があり、守るには難があるとみなされました。そこで景勝は宿老・直江兼続に命じ、神指城という新しい本拠を築こうとします。

それは若松城と比べて、2倍の面積を誇る大城郭となるはずだったのですが、完成せぬまま関ヶ原の戦いを迎え、上杉氏は会津を没収されて米沢へ移りました。

上杉氏が去ったあと、蒲生秀行が再び入封しますが、その子・忠郷が亡くなったことで蒲生氏は断絶。寛永4年(1627)に会津へ移ってきたのが加藤嘉明です。

折しも若松城は、地震によって少なからず被害を受けており、これを機に大改修工事が始まりました。現在の若松城は、ちょうどこの時期に完成を見ています。

寛永20年(1643)、嘉明の子・明成は会津騒動の末に封土を返上。2代将軍・徳川秀忠の実子である、保科正之が23万石で会津へ入りました。

その後、3代藩主・保科正容が将軍の命で「松平」と改姓し、以来、東北地方の雄藩として君臨しています。若松城も逐次整備されていき、やがて戊辰戦争を迎えるのです。

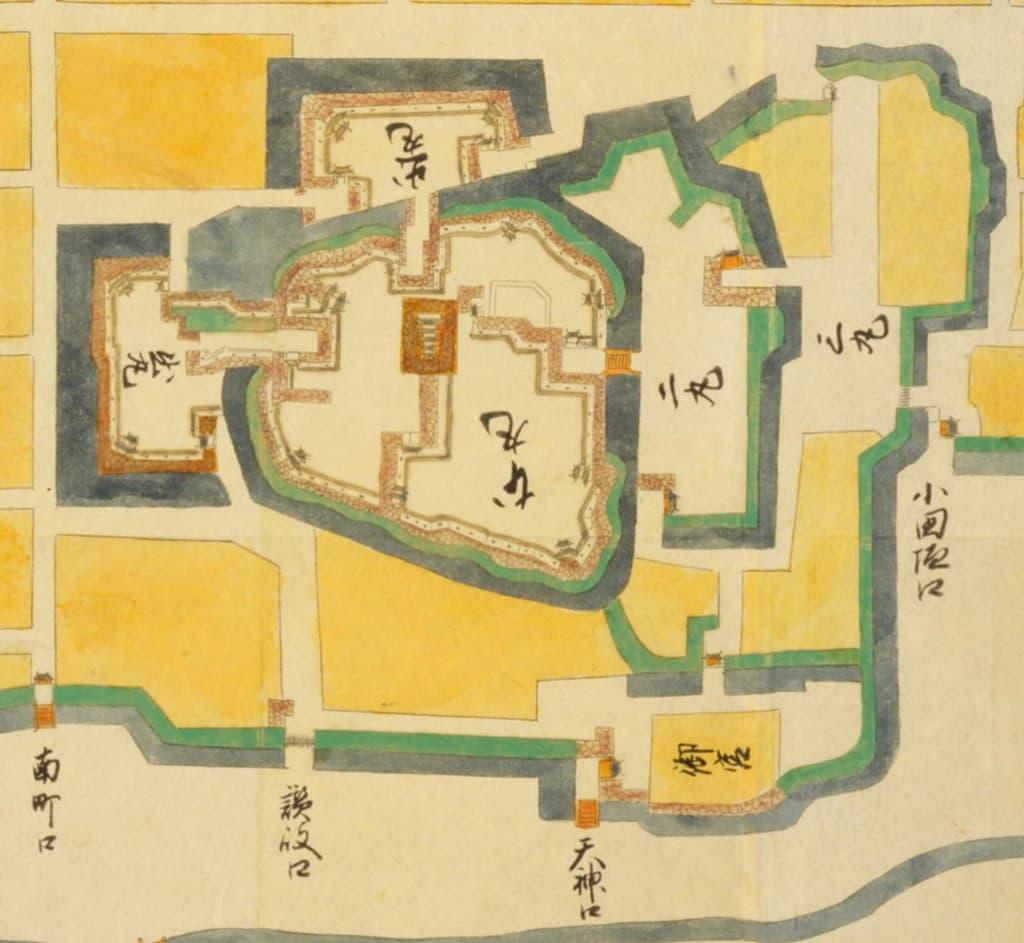

難攻不落を誇った若松城の縄張り

次に、近世の若松城がどんな城だったのか?その構造を見ていきましょう。城は扇状地の末端に築かれ、小高い地形にあることから、会津若松市内から少し見上げるようになっています。また縄張りは、東から三の丸・二の丸・本丸と続き、これは梯郭式城郭の典型だと言えるでしょう。

ただし若松城を俯瞰すれば、全くそのようには見えません。なぜなら北出丸・西出丸が大きく張り出しており、二の丸部分も含めれば、曲輪が放射状に延びているように感じるからです。

この2つの出丸は、寛永16年(1639)に加藤明成が新たに普請したもので、北・西方向の防備を強化する目的がありました。もし南側にもう一つ出丸があれば、日本初の堡塁式城郭になっていたかも知れません。

もし敵が、北・西の出丸を突破しようとすれば、本丸から高低差を利用した銃撃が可能となっており、さらに隣接する出丸から十字砲火を浴びせるよう構築されていました。とりわけ北出丸にある追手門は、伏兵郭(梨子園)に隣接していることから、敵の後方へ射撃を浴びせるキルゾーンになっています。そこは誰言うともなく「みなごろし丸」と呼ばれていたとか。

また、あらゆる虎口(城門)には「枡形」という空間があり、敵を引き付けて一気に殲滅することができたようです。

それだけではありません。特に本丸周辺の石垣には多数の折れ(ひずみ)があり、死角をなくすことで効果的な反撃が可能となっていました。

ただし若松城にも弱点はあります。それは南方向に出丸がなく、障壁となるのは水堀のみだったからです。

そこで弱点を克服するために、土居や城壁を二重構造にしました。外からは一列にしか見えないため、不用意に近づくと凄まじい銃撃が待っています。つまり通常の2倍もの弾幕射撃が可能だったのです。

現在は取り払われていますが、これも恐るべき防御構造の一つだと言えるでしょう。

加藤氏時代に改変された天守

天守台は本丸の西北角にあり、現在は復元天守が建っています。蒲生氏時代の天守は七層だったそうですが、加藤氏時代に五層五重の層塔型天守へ改変されました。

ちなみに改変方法については諸説あり、実は蒲生氏時代の天守の場合、地下二層、地上五層で成り立っており、合わせて七層となっていたようです。のちに加藤明成が地下部分を切り離し、入り口を外に作ることで、五層五重天守として幕府へ届け出たのでしょう。

このような例は他にもあり、例えば伊予松山城はもともと五重天守ですが、松平氏が三重天守として改変しています。これも地階にあった入り口を変更することで、地下部分を石蔵扱いとしていました。

なぜ天守にこのような改変が加えられたのか?おそらく幕府を憚ってのことでしょう。同じような事例として、水戸城の三重櫓が挙げられます。外観は三重でも内部は五階となっており、いわば天守の代用として作られたものでした。

立派な天守があるがゆえに目を付けられやすい。そんな疑惑を回避する苦肉の措置だったのかも知れません。

次に城の外を見ていきますが、蒲生氏郷によって若松城が改修された際、城と城下町を囲う総構が築かれました。この時に町割りも行われ、城下へ移住した近江の職人たちが、進んだ漆器製作技術を地元へ伝えたといいます。これがのちに会津塗として発展していきました。

ちなみに総構の内側は郭内と呼ばれており、主に上級藩士の屋敷や藩の施設などが置かれ、外側の郭外には町屋や寺院、足軽長屋などが配置されていたそうです。

また郭内は短冊状に区画され、「丁」と呼ばれる東西の道路、南北の道路となる「通」によって仕切られていました。現在も若松城周辺には直線的な道路が多く、往時の様子を偲ばせてくれます。

戊辰戦争の激戦を戦い抜く

慶応4年(1868)1月の鳥羽・伏見の戦いに端を発した戊辰の役は、江戸から北関東へ飛び火していき、奥羽越列藩同盟と新政府軍の戦いとなったのが東北戦争でした。若松城はまさに激戦の舞台となったのです。

ただし官民一体となって抵抗を示した長州藩とは違い、会津藩は領民を味方に付けることができませんでした。ほとんどが逃げ出したり、むしろ新政府軍に協力する者が相次ぐなど、かなり嫌われていたようです。

というのも実は藩主・松平容保が京都守護職に任じられた際、軍費や滞在費を賄うために、収奪ともいえる苛政を敷いていました。結果的に領民の心が離れたことで、会津藩兵は大変な苦戦を強いられたのです。

明治元年(1868)8月、二本松を進発した新政府軍は、母成峠を突破して会津盆地へ迫ります。しかも会津藩兵の多くが藩境に展開していたため、若松城の守りは手薄となっていました。

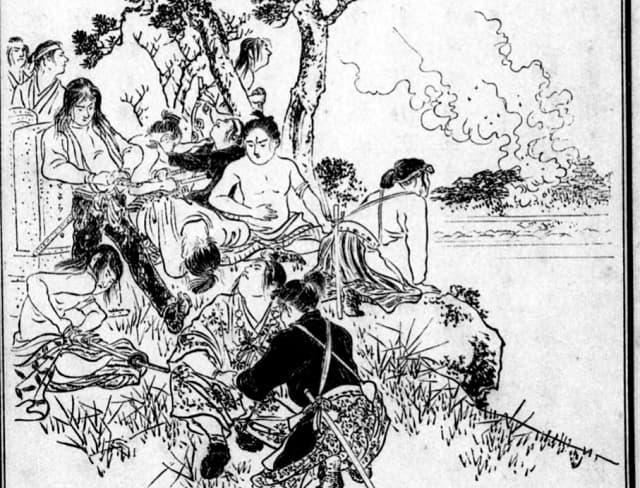

それでも新政府軍の進撃を阻もうとする会津藩兵ですが、戸ノ口原の戦闘で敗北を喫し、算を乱して城下へ敗走する有様です。ちなみに少年たちで構成された白虎隊の生き残りが、飯盛山へ登って自刃したのは、この時のことでした。

若松城を包囲し、盛んに大砲を撃ちかける新政府軍ですが、高い城壁があってほとんど届きません。そこで城の東にある小田山を占拠したうえで、頂上から砲弾を放ちました。すると城内は阿鼻叫喚の有様となり、たちまち死傷者が続出したといいます。あまりに死者が多いので井戸へ投げ込むものの、それすら一杯になるほどでした。

そして籠城から一ヶ月、容保はついに降伏を決意して開城に及びます。さしもの難攻不落を誇った要塞も、近代兵器の前に屈しました。一連の戦闘によって、城は見る影もなく荒れ果てました。そして会津藩は取り潰され、旧藩士たちは現在の下北半島にあたる斗南藩へ移っていったのです。

その後の若松城ですが、仙台鎮台の管轄となって若松県庁として利用されました。明治2年(1869)にはさっそく建造物の解体が始まり、天守などは862円で売却された上で取り壊されています。ただし御三階櫓だけは城下の阿弥陀寺へ移築され、現在も庫裏として残っているそうです。

こうして城は荒れ果てたものの、堀と石垣だけは良好に保存されていました。また東京帝国大学教授・本多静六によって「若松公園設計方針」が策定され、公園として整備することが進められています。

戦後、城跡に競輪場が作られますが、昭和31年(1956)に閉鎖となり、昭和40年(1965)には復元天守が建てられました。

平成に入ると、茶室・鱗閣が本丸へ移築復元され、今や鶴ヶ城公園として、市民の憩いの場となっているのです。

おわりに

現在の会津若松城は、往時の雰囲気を良く残す城として知られています。本丸・二の丸・北出丸・西出丸といった曲輪が良好に保たれ、防御力の高さをうかがい知ることができますね。また日本で唯一、赤瓦を葺いた天守をはじめ、復元された干飯櫓や南走長屋、そして伝統的な庭園など、見る者の心を奪う景観がとても素敵です。

そんな会津若松城の魅力を、もっと知って頂ければと思います。

補足:会津若松城の略年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 至徳元年 (1384) | 蘆名直盛が東黒川館を築く。 |

| 天文7年 (1538) | 焼失を機に、城の改修が行われる。 |

| 天正17年 (1589) | 伊達政宗が摺上原の戦いで蘆名義広を破り、黒川城へ入る。 |

| 文禄元年 (1592) | 蒲生氏郷によって改修が始まり、地名が若松に改められる。 |

| 文禄2年 (1593) | 望楼型の七層天守が完成。鶴ヶ城と命名する。 |

| 慶長3年 (1598) | 上杉景勝が120万石で入封。神指城を築き始める。 |

| 慶長6年 (1601) | 蒲生秀行が再び会津領主となる |

| 慶長16年 (1611) | 会津地方を震源とする地震が発生。天守が傾き、石垣が崩落する。 |

| 寛永4年 (1627) | 加藤嘉明が会津へ入り、大規模な改修が始まる。 |

| 寛永20年 (1643) | 保科正之が23万石に加増されて会津へ入り、幕末まで松平氏が藩主を務める。 |

| 明治元年 (1868) | 新政府軍との攻防戦が起こり、若松城が開城となる。 |

| 明治7年 (1874) | 城内にある建造物のほとんどが取り壊される。 |

| 大正6年 (1917) | 東京帝国大学教授・本多静六によって「若松公園設計方針」が示される。 |

| 昭和9年 (1934) | 国から「若松城跡」として史跡に指定される。 |

| 昭和40年 (1965) | 古写真をもとに、天守が外観復元される。 |

| 平成3年 (1991) | 茶室・麟閣が移築復元される。 |

| 平成12年 (2000年) | 干飯櫓と南走長屋が木造で復元される。 |

| 平成23年 (2011) | 天守が赤瓦に葺き替えられる。 |

【主な参考文献】

- 城郭歴史研究会『日本の城』(メイツ出版、2011年)

- 阿部俊夫『近世ふくしまの国絵図』(歴史春秋社、2010年)

- 野間晴雄『47都道府県・城下町百科』(丸善出版、2023年)

- 八幡和郎『江戸全170城 最期の運命』(イースト・プレス、2014年)

- 丸井佳寿子・工藤雅樹『福島県の歴史(県史7)』(山川出版社、1997年)

コメント欄