ハニワのミカタ ~はにわを10倍楽しく見る方法~

- 2025/07/23

国宝指定50周年を迎えた「埴輪 挂甲の武人」や修復作業完了後の初披露となった「埴輪 踊る人々」など、全国から貴重な埴輪が集められた東京国立博物館の「特別展はにわ」が開催された2024年。埴輪に関する書籍やグッズが多数販売され、テレビでも埴輪を取り扱った番組が多く、また全国各地の博物館でも埴輪をメインとする特別展示が多く開催された印象の1年でした。

2025年は引き続き、九州国立博物館で「特別展はにわ」が開催されることから、まだまだ埴輪ブームは続くと思われます。そう、1500年ぶり?の埴輪ブームが再来しているのです。そこで、今回は「埴輪の見方」についてご紹介したいと思います。

2025年は引き続き、九州国立博物館で「特別展はにわ」が開催されることから、まだまだ埴輪ブームは続くと思われます。そう、1500年ぶり?の埴輪ブームが再来しているのです。そこで、今回は「埴輪の見方」についてご紹介したいと思います。

埴輪とは

そもそも埴輪とは「今からおよそ1500年ほど前(4世紀~6世紀ごろ)、当時のお墓である古墳に立てられた土製品」です。形は人や動物を想像する人が多いと思いますが、埴輪の形は大きく分けて2種類存在します。

- 1、円筒埴輪…筒状の埴輪で一番古くから作られ、数が一番多い

- 2、形象埴輪…「人物埴輪」「動物埴輪」「器物埴輪」といった様々なものを再現した埴輪

名前の由来は、埴(粘土)を輪の形にして積み上げて成型されているので「埴輪」と名付けられました。粘土細工のように粘土を捏ねて作成するのではないため、埴輪の断面は空洞になっています。

埴輪の作り方

埴輪をより楽しく見るためには、埴輪の作り方を知っておくべきで、これが埴輪の見方のポイントになります。作り方は基本的には土器と一緒です。1、粘土をつくる

粘土を採取し、水や砂を混ぜて調整し、焼き物用の粘土にします。2、成型する

粘土を紐状にのばしたものを円筒状に積み上げていきます。人物・動物や器物といった形象埴輪の場合は、各パーツを作った後につなぎ合わせて成型します。3、表面をならす

ハケ(櫛のようなもの)で表面をきれいにならします。その後、必要に応じて着色します。4、乾燥させる

できた埴輪を1カ月ほど乾燥させ、水分を取り除きます。これにより、焼いたときのひび割れを防ぐことができます。5、焼く

古墳時代当初は「野焼き」という、焚き火のように野外で焼く方法が一般的でした。しかし、5世紀頃に大陸から「登り窯」が伝来すると、一度に大量の埴輪を高温で一気に焼き上げることが可能となり、埴輪の生産量がアップします。最近は埴輪作りができる博物館やお店が増えています。皆さんも機会があれば、ぜひ作ってみてください。埴輪の見方

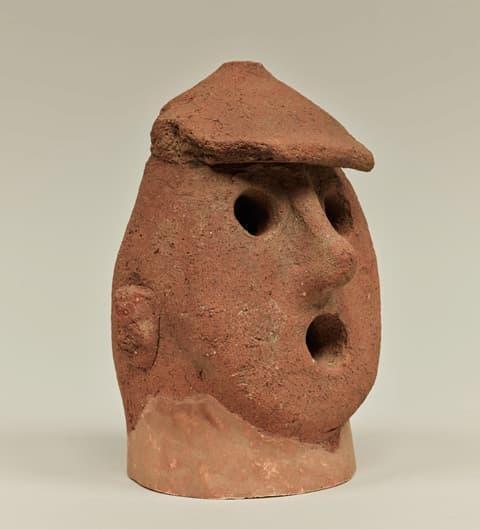

それでは本題の埴輪の見方を紹介します。まず最初は、パッと見た時でも分かる非常に簡単な見方です。ポイント1:色

ポイントは「色」です。埴輪の色によって、ある程度の製作時期が分かります。道具の生成は全て製作時期によって、技術向上により異なります。埴輪の場合は一番の技術向上が焼き方で、これによって仕上がり具合が変わります。埴輪は先述の通り、土器と同じように作られます。古墳時代、従来の方法で焼かれた茶色の土師器と、高温の窯で焼かれた灰色の須恵器の2種類(2色)の土器があるのは皆さんご存知でしょうか。埴輪も同様に製作時期(方法)で以下のように見栄えが変わります。

- 一番古い製法である「野焼き」で焼かれた埴輪

→ 茶色で焼きムラ(黒斑と呼ばれる黒ずんだ焦げのようなもの)がある - 5世紀以降の「登り窯」を用いた埴輪

→ 茶色で焼きムラが無い - 「尾張系埴輪」と呼ばれ、尾張地域で主に見られる須恵器製法を利用した新しい埴輪

→ 灰色(須恵器のような色)

皆さんがよく見る埴輪は上記のうち、茶色2種類だと思います。焼きムラの有無だけで、古いか新しいか分かってしまうなんて考古学通みたいですよね。なお、灰色埴輪は産地が限定されますので、もし尾張以外でこの色の埴輪を見たら、尾張との交流が推測できます。

ポイント2:埴輪の表面

パッと見て制作時期が分かったら、次は埴輪に近づいてみましょう。埴輪をじっくり見てください。ここでのポイントは「埴輪の表面」です。埴輪の作り方③でハケで表面をならす過程がありましたね。その表面処理は筋状の痕跡となって埴輪の表面に残ります。これをハケメと言います。そして、このハケメが縦方向の場合を「タテハケ」、横方向の場合を「ヨコハケ」と呼びます。

なお、円筒埴輪の「ヨコハケ」は細かくみると、制作時期まで大まかに判断できます。制作時期が古い円筒埴輪は、手でハケを横に動かし得る範囲を超えた時に、一度埴輪からハケを離し、埴輪を回転させて再度ハケをあてがいますので、ハケメが途中で切れています。

一方で製作時期が新しい円筒埴輪は、ロクロを利用して埴輪自体を回転させるので、埴輪からハケを離さずに作業ができるため、ハケメが切れずに繋がっています。

いずれにせよ、これらのハケメが良い具合に模様となり、埴輪の美しさを際立てます。ぜひ、埴輪に可能な限り近づいてみましょう!

ポイント3:円筒埴輪、出っ張りの大きさ

ここからは上級者編。埴輪の種類ごとに少々マニアックな見方をお伝えしたいと思います。まずは円筒埴輪の見方について。

円筒埴輪の外周には突帯と呼ばれる出っ張りが見られます。この突帯の数には“条”という単位がついていて、2本の突帯が付いている場合は「2条の突帯」と表現されます。そして、この出っ張りの大きさで製作時期を判別することができます。出っ張りが大きい(高い)ほうが製作時期が古くなります。

また、「透孔」と呼ばれる穴が側面に空いている埴輪が多いですが、この穴の形も方形の方が古く、円形の方が新しい物になります。なお、透孔は形象埴輪にも空いていることがあります。

ポイント4:形象埴輪、顔に注目!

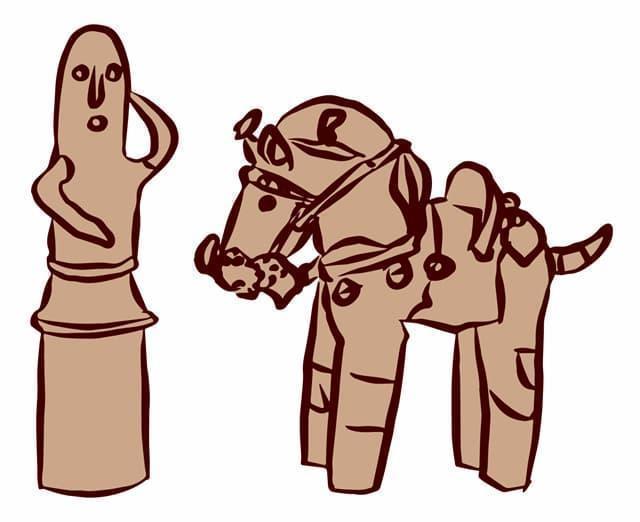

次に形象埴輪の見方について。今から約1500年前の古墳時代の様子を3次元で楽しめる最高の考古学資料です。なぜなら、人物埴輪の衣装や髪型、器物埴輪の造形などは当時の様子を再現しているからです。その中でも、人物埴輪や動物埴輪の“顔”に注目してみてください。作者の個性が出てくる最大のポイントです。色々な角度から見てみましょう。

例えば、最も有名な埴輪「踊る人々」の顔。これと非常によく似た顔を持つ埴輪が存在します。「笠を被る男子頭部」と呼ばれる埴輪です。実は両者とも同じ野原古墳(埼玉県熊谷市)から出土していますので、おそらく作者が同じだったのでしょう。

また、出土した古墳は違えど、よく似た顔を持つ埴輪もあります。有名なのは群馬県出土の5体の「挂甲の武人」でしょうか。こちらは「特別展はにわ」の一斉展示で話題になりました。細かい意匠は違いますが全体的によく似た5体ですので、同じ作者によって作られた物でしょう。

一方で、非常に近い古墳から出土しているのに顔の作りが違う、という逆のケースもあります。この場合は別の作者が作ったと考えられます。

全部同じで無表情に見えると思われる方もいるかもしれませんが、よ~く見てください。微妙にたれ目だったり、口角が上がっていたり、団子っ鼻だったり…。“埴輪の個性=作者の個性”なのです。

おわりに

いかがだったでしょうか。埴輪の見方を知れば、埴輪の世界をもっと楽しむことができます。ぜひ、博物館へ埴輪を見に行ってみましょう。今回お伝えした方法で埴輪を見ていただき、存分に埴輪を堪能してください。そのうち、自分流の埴輪の見方が生まれてくるでしょう。さらに埴輪を楽しむことができ、埴輪愛が増してくるのではないでしょうか。

【主な参考文献】

- 樋口隆康、大塚初重、乙益重隆『古墳時代の鏡・埴輪・武器』(学生社、1994年)

- 右島和夫、千賀久『列島の考古学 古墳時代』(河出書房新社、2011年)

- 浜松市教育委員会『郷ケ平6号墳』(2020年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

はにわといっしょにどこまでも。

週末ゆるゆるロードバイク乗り。静岡県西部を中心に出没。

これまでに神社と城はそれぞれ300箇所、古墳は500箇所以上を巡っています。

漫画、アニメ、ドラマの聖地巡礼も好きです。

コメント欄