実は刀よりも強い?時代劇でおなじみ「十手」に秘められた実力

- 2025/07/31

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

皆さんは「十手(じって)」というものをご存知でしょうか?時代劇で犯罪者などの悪人を捕まえる武器として、よく登場するアイテムです。この十手はいつ頃から登場し、どのように取り扱われていたのでしょうか?

今回は江戸時代の捕り物で、大活躍した武器である十手についてみていきます。

今回は江戸時代の捕り物で、大活躍した武器である十手についてみていきます。

十手はどんな武器?

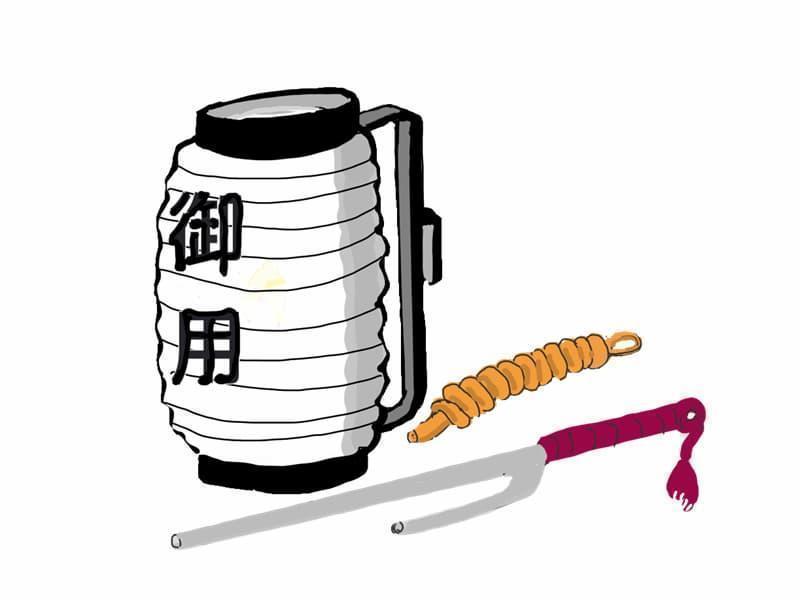

十手とは、どんな武器なのでしょうか?皆さんも江戸時代を舞台にした時代劇などで、見たことのある方も多いかと思いますが、十手は棒身の持ち手付近にL字型の鈎がついているのが特徴です。また、「實手(じって、じってい)」、「十丁(じってい)」、「手棒(てぼう)」、「賢手(さかて)」、「骨斧(こっぷ)」など、十手は流派によって様々な表記・呼び方があります。

大きさ・素材

一般的には全長30センチから60センチぐらい。棒の手元付近に、L字型の鈎(かぎ)をつけた武器です。 素材は鍛鉄・真鍮・鍛銀(打ち伸ばした銀)などの金属や、樫・栗などの硬い素材の木でできた棒に金属製の鈎をつけたものがあります。現存してはいませんが、中には骨製の十手もあったとか…。棒・鈎部分

棒身はまっすぐで、断面は丸状、六角や八角になっているものが多いです。さらに先端部分は丸みを帯びていて殺傷能力は抑えられています。また、十手の特徴である鈎の部分は、金属を接合して取り付けているわけではなく、棒身に穴をあけて鈎部分を取り付け、それをかしめて固定するという構造になっているのが特徴です。持ち手(握柄)

基本、握柄(にぎりえ)と呼ばれる持ち手の部分には何も巻かず、装飾もしないというのが一般的だったそうです。 しかし中には、滑り止めや持ち手のグリップをよくするために、持ち手部分を「籐皮巻」、「こより巻き」、「牛のなめし皮巻き」、「鮫皮」などで巻く場合もあります。房紐

十手と言えば鈎のついた棒身が特徴ですが、その他にも特徴的な部分があります。それは柄の先についている房紐です。素材は絹糸が多く、長さは大・中・小の3種類。短いもので45センチ、中間の長さで60センチ、長いもので75センチもあります。場合によっては、この房紐を使い、犯人を捕縛していたとか。

色は錆朱色、江戸紫、浅黄色、珍しいものでは淡緑色、青色も存在しています。錆朱色などの赤系の房紐を使用することが多かったそうですが、江戸町方の与力・同心では、捕り物の恩賞として町奉行から拝領する十手には、江戸紫の房紐がついていました。 また、紐をそのままにして持ち歩くには、長くて邪魔になってしまいます。なので、普段は持ち手に巻きつけて携帯していたようです。

十手の起源

十手の起源には、大きく分けて2種類の説、中国伝来説と日本発祥説があります。中国伝来説

1つは明の陳元贇(ちん げんひん)という人物が日本に伝えたという説。また、中国には筆架叉(ひっかさ)という似たような形状の武器があり、それが日本に伝来し、十手になったのではないかいう説があります。日本発祥説

1つは、「鼻捻(はなねじ)」という道具が発展した説。これは馬を落ち着かせる時に使う棒状の道具で、それが護身用の武器として発展したという説があります。もう1つに「兜割(かぶとわり)」や、刃のない刀「刃引(はびき)」という武器が十手の原型となったという説があります。室町時代の頃、将軍を護衛する走衆(はしりしゅう)が携行する武器として誕生しました。これらは十手と同様に、相手を殺さずに捕縛する為の武器です。

そして兜割には、十手と同じくように、小さいものの持ち手の近くに鈎がついています。この兜割の鈎の部分をさらに大きくして、棒身の反りをなくしたものが十手となったという説があるのです。

十手を相棒に江戸や各地の治安を守る人たち

誰が使っていたか

十手は捕縛道具の1つとして活躍した武器で、主に犯罪者を取り締まるなど、治安維持に携わる人たちが所持していました。例えば、江戸の治安を守る町方の「与力」や「同心」。そして彼らが私的に雇用し、捕物の手伝いをさせている「岡っ引き」や「目明し(めあかし)」たち。さらに、放火犯や盗賊を取り締まる「火付盗賊改方」も使用していました。また、関西・関東の地方でも、江戸町方と同様に治安維持に携わる人たちが使用しています。

そして十手は、治安維持に携わる者としての身分や役職を証明するものでもありました。現在で例えるなら、刑事などの警官が携帯している警察手帳のようなものでしょうか。

どう持ち歩いていたか

十手は帯にさしながら町内を巡回し、悪者を探す…なんてイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし、実際のところは、江戸町方では捕物出役(事件現場に出動すること)を除いて、袱紗や十手袋という専用の袋に入れて、懐に入れながら見えないように携帯していました。これは、紛失やスリなどの盗難を防ぐためだったり、張り込みや尾行をする際に身分を隠す為だったとか。確かに、張り込みや尾行する際に十手を見えるところにさしていたら、相手にバレて、せっかくの任務が台無しになってしまうかもしれませんね。

また、目明しや岡っ引きも十手を帯にさしているイメージがあるかもしれません。しかし彼らは、そもそも十手を持つことが公に認められている身分ではありませんでした。とはいえ、私物の十手の所持は黙認されていたため、与力や同心と同様、懐に入れて携帯していたそうです。

ここぞという時に、懐に入れた十手をちらつかせて相手を牽制する…という感じでしょうか。ただし、地方では帯にさして持ち歩いていたという記録もあり、地域や状況によって異なる場合があるようです。

十手術

江戸の町方与力・同心たちの十手の使い方として、8代将軍吉宗の時代に「江戸町方十手捕縄扱い様」が制定されました。これは、古くからある30余りの流派から十手術の技を抜粋したものだと言われています。十手術は流派にもよりますが、様々な型があります。主に「打つ、弾く、押さえる、すりこむ、流す、牽制する」等です。

この他、鈎の部分で相手の刀を受け止め、からめとるなど、梃子の原理を利用して、敵の武器を奪う技もあります。持ち方も複数の種類があり、順手、逆手、中心部を握る、先端を握るなど状況によって使い分けるそうです。

また、相手が強敵だったり、複数の人数と対峙する場合、十手だけでは対応しきれないこともあります。そんな時に活躍するのが、双角(そうかく)という型。十手を左手に持ち、右手には萎しという鈎のない棒状の武器を持ちます。言わば二刀流の技で、これで相手を無力化するのです。

おわりに

江戸や地方の治安を守ってきた十手は、致命傷を与えずに相手を捕らえ、かつ接近戦に強いという長所があります。刀や槍などは殺傷能力はありますが、ある程度の間合いが必要です。つまり、接近戦ともなるとその間合いの長さが仇となることもあるのです。実際に、日本刀を振舞わす暴漢に十手で対峙し、捕まえたというエピソードも残っています。極めれば刀にも勝ってしまう十手…。知れば知るほど奥深い武器です。

【主な参考文献】

- 近藤隆夫『格闘技がわかる絵事典 国が変わればルールも変わる! 古武道から総合格闘技まで』(PHP研究所、2007年)

- 児玉祥一『日本の歴史の道具事典』(岩崎書店、2013年)

- 名和弓雄『十手・捕縄事典 江戸町奉行所の装備と逮捕術 新装版』(雄山閣、2019年)

コメント欄