江戸時代に大繁盛! 料亭「八百善」の魅力とは

- 2025/07/25

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

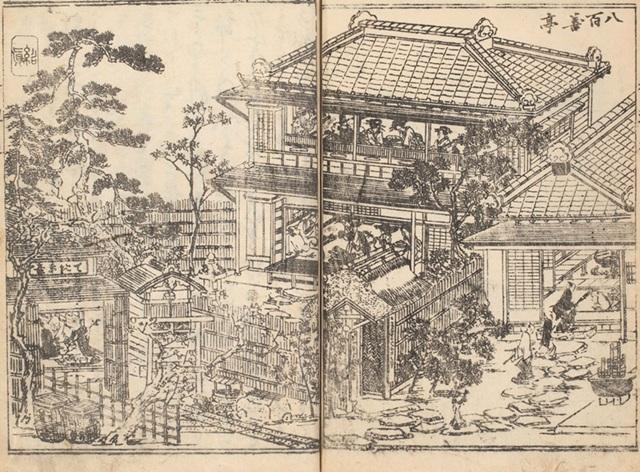

江戸時代、外食文化が大きく発展し、格式高い料理屋などが軒を連ねるようになりました。その中でも一二を争う人気の料亭だったのが、今回紹介する「八百善」です。浮世絵にも登場する名店で、庶民も一度は食べに行きたいと願う憧れの店だったと言われています。

どうしてこんなにも人気になったのでしょうか。江戸時代の大人気料亭「八百善」について紹介します。

どうしてこんなにも人気になったのでしょうか。江戸時代の大人気料亭「八百善」について紹介します。

八百善とは

「八百善」は江戸時代、享保2年(1717)に浅草山谷で創業しました。神田の福田村に住んでいた栗山善四郎という人物が八百屋を始めたのがきっかけです。2代目の頃から仕出し料理を出すようになり、やがて「八百善」は人気料亭として江戸を席巻していきます。「詩は五山、役者は杜若、傾はかの、芸者はおかつ、料理八百善」

これは江戸時代中期から後期にかけて活躍した文化人・蜀山人(大田南畝)の狂歌です。当時、一流と言われるものをあげた狂歌で、一流の料理屋と言えば「八百善」だと謳っています。八百善で食事をすることは一種のステータスだったといっても過言ではありません。

浅草という立地の良さ

八百善が店を構えていた浅草山谷という場所は、ちょうど花街「吉原」の玄関口にあたります。八百善はそこに大きな店を構え、家庭では味わえないような凝った料理を美しい器に盛りつけ、提供していました。吉原へ赴き、近くにある八百善で美味しい料理に舌鼓を打つ…。そんな非日常的なひと時を味わう人たちも多かったことでしょう。

八百善の献立

では、八百善ではどのように料理を提供していたのでしょうか。八百善では、主に「本膳料理」を基礎としています。この料理は複数のお膳で料理を提供するところが特徴です。飯や雑煮が付く本膳(一の膳)にはじまり、二の膳、三の膳と続き、最大でなんと7つのお膳が付きます。これが1人前だというからビックリですよね。

また、最後の膳を「台引(だいびき)」と呼び、箸をつけずに膳を下げ、これを折詰にして持ち帰ったそうです。この台引に盛られる料理は持ち帰りが前提なので、日持ちのする料理が選ばれました。その代表的な料理が、「かまぼこ」や「きんとん」、「卵焼き」です。ちなみにこれらの料理は八百善の得意料理だったとか。

この台引の料理を、硯箱のような美しく大きな漆器の器にぎっしり詰め、見た目でも楽しめるような工夫がされていたそうです。

大繁盛の秘訣は、グルメ本の出版

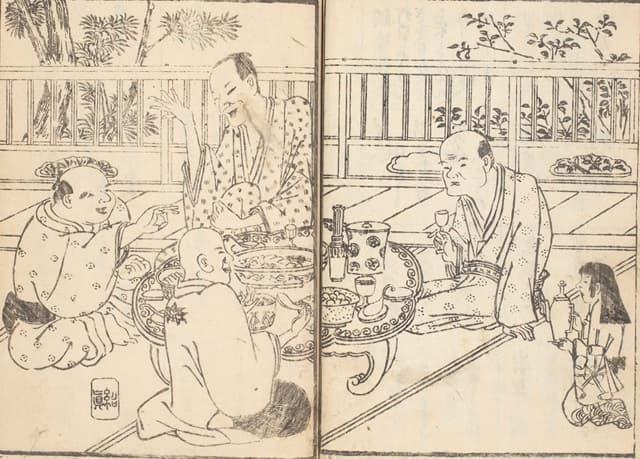

文政5年(1822)、4代目・栗山善四郎は『江戸流行料理通』という本を刊行しました。これが当時大ヒットとなり、10年間で第4編まで出版されています。この『料理通』は、一体どんな内容だったのでしょうか。当時の食の流行や、会席・本膳・普茶(ふちゃ)・卓袱(しっぽく)料理などの献立内容が挿絵付で書かれています。いわば江戸のグルメ本、料理のテキスト本といったところでしょうか。かと言って、料理人向けの専門書というわけではなく、素人でも読みやすいような内容になっています。

また、蜀山人や亀田鵬斎が、序文を寄せ、谷文晁・葛飾北斎・酒井抱一らが挿絵を描いています。当時の著名な文人や絵師たちも本の刊行に関わっているところも注目ポイントです。

このように『料理通』は、文章ばかりではなく、季節ごとの旬の食材などの挿絵もあり、読者を楽しませていました。

例えば、第4編にある「普茶料理」や「卓袱料理」の特集。これらの珍しい料理がどんな内容なのか挿絵付きで紹介されています。「普茶料理」とは、中国明時代風の精進料理のこと。四角いテーブルに大皿にのせた料理を並べ、複数の人数で取り分けて食事を楽しみます。

日本の料理は基本、1人前の膳で提供していたので当時では珍しかったそうです。

代表的な料理としては、麻腐(マフ)という胡麻豆腐の元祖となる料理、油茲(ユジ)という植物性の油を使った揚げ物や、野菜のクズなども余さず葛でとじる雲片(ウンペン)と言う料理があります。

そして「卓袱料理」は、長崎で誕生した大皿料理で、和食・中華・オランダ料理を融合させた料理であり、代表的なものとして、東坡煮(ハトニ)という豚の角煮や、パスティラという鶏肉やもやし、しいたけを醤油で煮たものをパイで包んだ料理などがあります。

まさに異国情緒漂う献立となっていますね。この本を読んで、「いつか自分も普茶料理や卓袱料理を食べてみたい…」そう思っていた人が続出したに違いありません。

また、『江戸流行料理通』は地方から江戸を訪れた人たちも、江戸土産として購入していたそうです。こうして『料理通』は江戸だけでなく、地方にも広まっていきました。

高すぎる!八百善「お茶漬け」の逸話

八百善で有名なエピソードとして是非紹介したいのが、「お茶漬け」の話です。── ある春の日のこと。美酒美食にあきた数人の客が八百善の座敷に上がり、「極上のお茶漬け」を注文しました。そこで八百善は客たちへ、「少々お待ちいただけますでしょうか」と申し出ます。

客たちは極上のお茶漬けが食べられるならばと了承し、店の言う通りお茶漬けがくるまで、しばらく待つことにしました。しかし、待てと暮らせど一向にお茶漬けは出てきません。待つことなんと約半日。ようやく、お茶漬けと香の物が提供されました。

香の物は、春の季節には珍しい瓜とナスの粕漬けで、お茶漬けと同様大変美味だったとのこと。食事を堪能した客たち。帰るため勘定すると、代金はなんとお茶漬けと香の物のセットで一両二分になるというのです。予想外の金額にビックリする客たち。当時の一両二分と言えば、現代でいうと10〜15万円ぐらいに相当します。

当然、客たちは納得がいきません。すると、店主が出てきて説明します。

香の物として提供した野菜は、春の季節には珍しい瓜やナス。お茶は宇治の玉露、米は越後の一粒選りを使用していたとのこと。しかし、一番お金がかかったのは水だというのです。宇治の玉露に合う上質な水が近くになかったため、早飛脚を使って片道10里(約40キロ)以上離れている玉川上水の取水口まで水を取りにいったとか。

つまり、提供までに時間がかかり、値段が高かったのは、上質な水を運ぶための運搬費が含まれていたからだと言うのです。極上のお茶漬けを提供する為、ここまで手間暇かける八百善。これを聞いた客たちは感心し、「さすが八百善」と言って帰っていったそうです。

おわりに

江戸時代に大繁盛した八百善の作る料理は、町人や武士ばかりではなく、幕府の将軍さえも魅了していきました。また、明治時代初期には、当時のロシア皇太子であるニコライが来日した際の接待料理を担当したことで「八百善」の名は外国にも知られるところとなりました。国内外問わず、時の権力者たちも食した八百善の料理。手間暇を惜しまない料理への飽くなき探求や、ホスピタリティの精神がうかがえますね。

【主な参考文献】

- 栗山善四郎『江戸料理大全』(誠文堂新光社、2017年)

- 正井泰夫『江戸・東京の老舗地図』(青春出版社、2005年)

- 栗山恵津子『食前方丈 八百善ものがたり』(講談社、1986年)

コメント欄