あのニュートンと比較された? 「円周率11桁」を導いた江戸の天才数学者・関孝和

- 2025/07/29

群馬県民が愛好する上毛かるたに「和算の大家、関孝和(せき・こうわ)」という札があります。関孝和(せき・たかかず、1640年前後~1708年)は和算の最大流派・関流算学の始祖。日本独自の数学が発達する基礎を築き、「算聖」と称されました。円周率を小数点以下11桁まで計算した天才数学者ですが、存命中は全く目立たぬ藩士・旗本でした。関孝和の生涯と業績を追っていきます。

ニュートンと同い年? 業績も負けず

関孝和は徳川忠長(3代将軍・徳川家光の弟)に仕えた武士・内山永明の次男で、幼名は新助。生まれは寛永19年(1642)、正保2年(1645)などの説があります。寛永19年説は明治時代の和算家が唐突に「ニュートンと同い年」を提唱したもので、この頃生まれた可能性はあるものの、確たる証拠は何もありません。正保2年説は新発見の『甲府分限帳』が元禄14年(1701)で57歳としているから。ただ、この史料は一般に公開されず、生年が明確な人物にずれがあります。

実父・内山永明は徳川忠長失脚で主家を失い、上野国藤岡(群馬県藤岡市)に閑居しますが、寛永16年(1639)に徳川家臣に復帰。孝和の出生地は藤岡か江戸になるはずですが、『甲府分限帳』は武蔵生まれ、浄輪寺(東京都新宿区)の墓碑は藤岡生まれとしています。

養父は甲府藩(山梨県甲府市)の江戸詰め藩士・関十郎右衛門(または関五郎左衛門)。養子に入った年は不明で、寛文5年(1665)、養父の死去で跡目を継ぎます。「上毛かるた」などの「せき・こうわ」との音読み例は後世の人々が偉人への敬意を示した呼び方です。

吉田光由『塵劫記』で独学?

養子・関久之(弟の子)が処分を受けて家名が断絶したこともあり、関孝和の経歴には不明の部分があります。吉田光由(みつよし)の『塵劫記』(じんこうき)を読み、独学で和算を学んだとされています。しかし、稀少な書物の入手経緯など疑問は残ります。吉沢恭周(きょうしゅう)や高原吉種(よしたね)に師事したという説もありますが、確証はなく、吉沢恭周に至っては時代が全く合いません。

生前唯一の出版『発微算法』

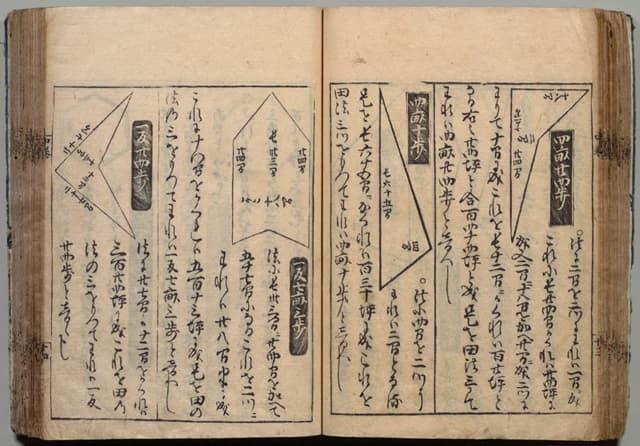

延宝2年(1674)出版の『発微算法』(はつびさんぽう)で関孝和は、算木を使って高次方程式を解く天元(てんげん)術を改良した筆算式の高等代数学、点竄(てんざん)術を開発。和算が高等数学として発展する基礎となります。英国のアイザック・ニュートン(1642~1727年)、ドイツのゴットフリート・ライプニッツ(1646~1716年)といった同時代の天才に並ぶ偉大な業績です。

なお、『発微算法』は孝和が生前、出版した唯一の書籍。「遠慮していたが、弟子に勧められて出版した」と書き残しています。未解決問題を解き、西洋の先端数学に並ぶ画期的な書籍ながら出版経緯は不明。まさしく、彗星の如くデビューした天才数学者です。

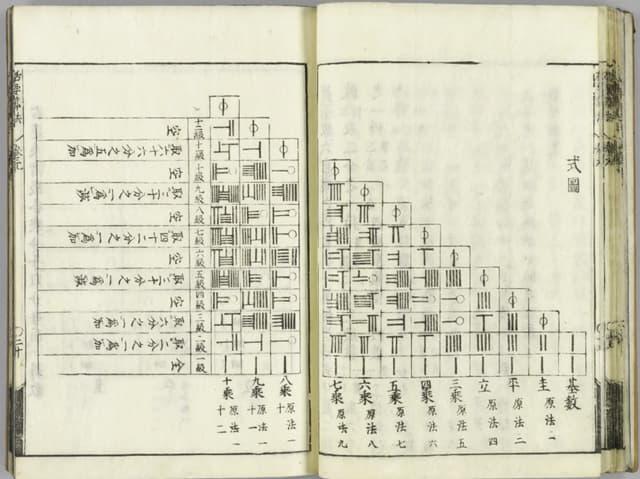

ベルヌーイ数も発見

関孝和が算出した円周率の近似値は「三尺一寸四分一厘五毛九糸二忽六微五繊三沙五塵九埃微弱」。3.14159265359……は現在、導き出されている円周率ともピタリ合致。当時、3.16程度とされていた円周率に疑問を持ち、円の内側に接する多角形の周の長さを独自に計算し、正解を導き出しました。用いた多角形は正13万1072角形で、時代を先駆けた計算法でした。ベルヌーイ数の発見も、ヤコブ・ベルヌーイ(1654~1705年)より1年早く発表。どちらも遺稿であり、厳密にはどちらが先かは分からないとはいえ、関孝和が先に公表しているのです。しかし、国際的にはベルヌーイが広く知られています。

実像は不詳 甲府藩士から旗本へ

関孝和は甲府藩主・徳川綱重やその長男・綱豊に仕えました。綱重は4代将軍・徳川家綱の弟で、5代将軍・徳川綱吉の兄。延宝6年(1678)、35歳で死去し、跡を継いだ綱豊は庶子でしたが、家宣(いえのぶ)と名を改めて宝永元年(1704)、叔父である将軍・綱吉の養子となり、将軍後継者として江戸城西の丸に入ります。晩年の孝和も旗本として江戸城勤めとなりました。そして、家宣は宝永6年(1709)、48歳で6代将軍に就きますが、孝和はその前年に亡くなっています。

上州・藤岡にクイズ集団?

関孝和は若い頃、郷里・藤岡で和算を教える塾を開き、書物を書いたとする説があります。『発微算法』校正の三瀧四郎右衛門は現在の群馬県太田市の人物とみられ、三俣八左衛門は不詳の人物ですが、藤岡近辺に多い苗字との見方があります。甲府藩士だった孝和が上州・藤岡と交流する余裕があったのか、また、実父の江戸勤め復帰後も藤岡で生活した時期があったのか、疑問も残りますが、弟子の中心人物とみられる三瀧、三俣の2人が実質的に関流和算塾を仕切っていたとも考えられます。そうすると、この2人は若い頃からの知人であり、孝和の才能を認め、難問挑戦グループ、クイズ集団みたいなものを形成していた可能性もあります。

実学以上の高等数学に傾倒

関孝和の甲府藩での勤めは当初、小十人組御番でした。警備担当です。数学が関係しそうなのは、貞享元~2年(1684~85)の検地への署名。家督を継いでから20年近く経っています。その後、元禄5年(1692)に賄頭(まかないがしら)、元禄14年(1701)に勘定(かんじょう)頭に就いており、数学の力を遺憾なく発揮したことでしょう。江戸に移った後の孝和は、徳川家宣の西の丸入りに伴い、西の丸御納戸組頭に就きます。この頃は新井白石の同僚でもあります。江戸城勤め2年後の宝永3年(1706)に引退。生涯を通じて下級官吏といった立場でした。

数学の能力を使う検地や勘定方といった役職は40代以降のようですが、一方で若い頃から実学以上の高等数学に傾倒。職務上必要だったのかというと、むしろ純粋に学問として追求していたと思えます。あくまで趣味のような感覚で難問挑戦を楽しんでいたとも想像できます。

算額奉掲、神社仏閣は発表の場

関孝和は引退2年後の宝永5年(1708)10月、江戸で息を引き取ります。江戸・牛込弁天町の浄輪寺に埋葬されました。和算の第一人者「算聖」としての評価が高まるのは死後で、弟子たちによって関流算学が発展し、その始祖として崇敬されていきます。建部兄弟ら関の業績伝えた弟子

関孝和の弟子で特に重要な人物は、建部賢弘とその兄・賢明や荒木村英といった面々です。孝和死後、遺稿が次々と出版されますが、その中心となったのが彼ら。孝和が当時の未解決問題を解決したことも建部賢弘らが丁寧に解説したため、評価が定まったという側面があります。

建部兄弟は延宝4年(1676)、10代で孝和の門下生となり、頭角を現します。長い年月をかけ、孝和の遺稿をベースに和算の集大成『大成算経』を出版。また、建部賢弘は孝和の『発微算法』の解説書『発微算法演段諺解』などを編纂しました。荒木村英は孝和の遺稿を整理した『括要算法』を編纂。弟子たちによって関流算学が確固たる地位を築き、和算の流派の中で圧倒的な勢力を誇るようになります。

和算のすそ野を広げた算額

和算の隆盛の中で江戸時代中期を中心に盛んになったのが算額の奉納です。問題の解法を額や絵馬に記し、神社仏閣に奉納しました。元々、難問が解けたことを神仏に感謝するために奉納したわけですが、人の集まる神社仏閣に掲示することで研究成果を発表する場になっていきます。和算家たちが競って算額を奉納することで、多くの人が目にして庶民の教育にも貢献することになります。おわりに

関孝和は和算を研究者レベルの数学に押し上げ、天才物理学者ニュートンに劣らない学問的業績がありました。一方、自身の功績を積極的に発信しておらず、控えめな人柄だったのか、孤高の天才だったのか、人物の実像がつかめない部分があります。関孝和は甲府藩士、幕臣であり、関流算学は江戸で発展したはずですが、出生地説のある上州・藤岡にも墓があり、明治7年(1874)に関流和算家が奉納した算額が現存しています。この地にも長く関流算学の拠点があったようです。

そして、群馬県藤岡市には孝和坐像や「算聖の碑」があり、関孝和を郷土の偉人として顕彰しています。

【主な参考文献】

- 上野健爾『和算への誘い 数学を楽しんだ江戸時代』(平凡社、2017年)

- 鳴海風『江戸の天才数学者 世界を驚かせた和算家たち』(新潮社、2012年)

- 小川束『和算 江戸の数学文化』(中央公論新社、2021年)

この記事を書いた人

1965年生まれ。新聞社勤務を経て、ライターとして活動。「藤原秀郷 小説・平将門を討った最初の武士」(小学館スクウェア)、「小山殿の三兄弟 源平合戦、鎌倉政争を生き抜いた坂東武士」(ブイツーソリューション)などを出版。「栃木の武将『藤原秀郷』をヒーローにする会」のサイト「坂東武士図鑑」でコラムを連載 ...

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄