「剣」と「太刀」とのハイブリッド!「剣太刀(つるぎたち)」とは

- 2019/07/02

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

「剣術」「日本刀」「太刀筋」等々、武器としての長い刃物と、それにまつわる言葉には様々なものが混在しています。一括して「刀剣」と呼ばれることもありますが、実はこれらは本来同じものを指す語ではありません。日本語ではその区分があいまいな状態で慣例的に使われていますが、元々「剣」と「刀」とは異なる武器だったのです。

ところが、古くはその両者の特性を併せもつ武器も存在し、意外な形で後世に復活したことはあまり知られていません。本コラムでは、剣と刀の違いを概観しつつ、そのハイブリッドともいえる「剣太刀(つるぎたち)」についてご紹介しましょう。

ところが、古くはその両者の特性を併せもつ武器も存在し、意外な形で後世に復活したことはあまり知られていません。本コラムでは、剣と刀の違いを概観しつつ、そのハイブリッドともいえる「剣太刀(つるぎたち)」についてご紹介しましょう。

「剣」と「刀」

「剣」とは

剣とは本来、真っすぐで刃が両側についているものを指します。中国武術で「剣術」といえばこれを扱う技のことで、特に刺突に向いた武器として知られています。日本では「剣道」「剣客」などの言葉がありますが、両刃の武器ではなく原則として日本刀の意味となります。古墳時代の遺跡からは両刃の剣が副葬品としてしばしば出土しますが、以降の日本では主兵装とはなりませんでした。

「刀」とは

対して刀とは、反りがあり刃が片側のみについているもののことです。日本刀はその名の通り、この「刀」の形式に該当します。斬る動作に適している武器で、「カタナ」は「カタバ(片刃)」が訛ったものが語源という説もあります。

古代の刀は「直刀」が一般的

日本刀が出現する以前の、平安時代初め頃までの「刀」といえば「直刀」が主流だったようです。文字通り、反りがない真っすぐな刀で「横刀(たち)」とも呼ばれます。戦国期頃までの深い反りをもつ「太刀」と混同しそうですが、古代には無反りの刀が一般的でした。聖徳太子の佩刀として有名な「七聖剣」や「丙子椒林剣」もこの形式で、「剣」とは呼ばれていますが直刀となっています。

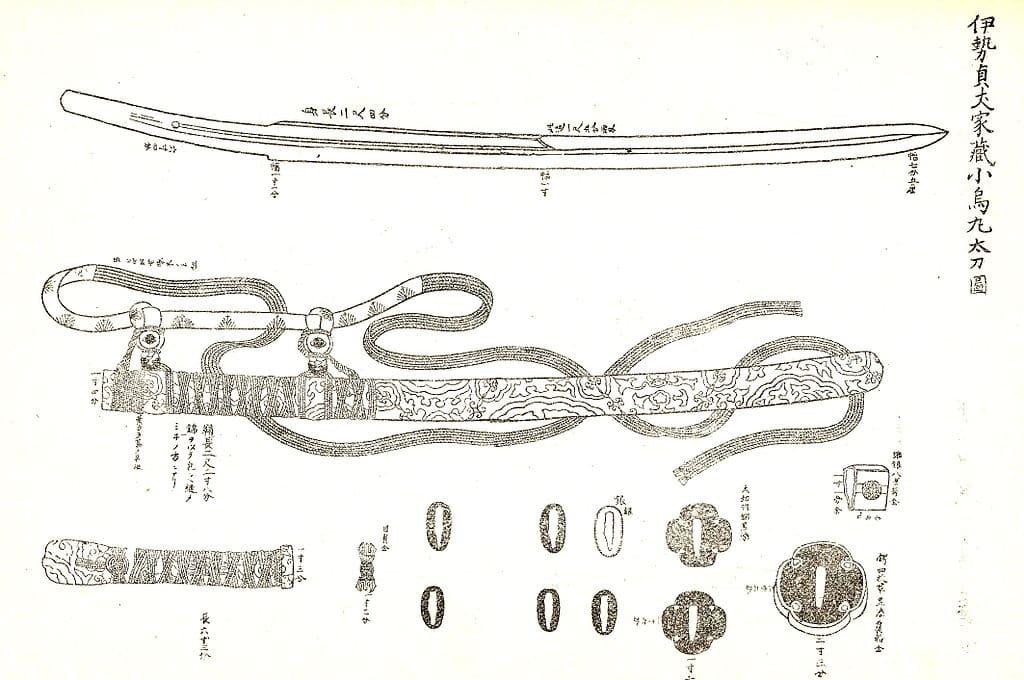

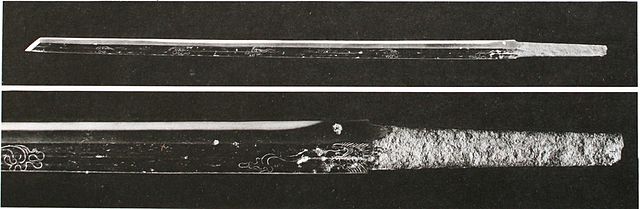

剣から刀への過渡的な形状、「小烏造り」

剣と刀の違いについて概観しましたが、実はこの両者の特徴をもった刀剣が存在しています。刀身の途中までは「刀」の形で、切っ先の近辺のみが「剣」になっているという「剣太刀(つるぎたち)」というものがそうです。「鋒両刃(ほうりょうじん・きっさきもろは)造り」と呼ばれる形式で、古墳時代の鉄刀や正倉院御物の蕨手刀などに確認することができます。別名を「小烏(こがらす)造り」ともいいますが、これは平家一門の宝刀として伝わる「小烏丸」に由来しています。

これは桓武天皇の時代に、伊勢神宮より飛来した巨大な烏の翼に仕舞われていたものという伝説があり、やがて平貞盛が「将門の乱」「純友の乱」鎮圧の際に天皇より拝領したとされています。

同名の刀は幾振りかあるようですが、ここでいう平家重代の小烏丸は、伝説上の「天国(あまくに)」という刀工の作と伝わっています。

「刀」でありながら先端部のみが「剣」になっているという、両者の特性を兼ね備えた中間的な形態であることから、「突く」ことにも「斬る」ことにも適した武器であるとの見解も示されています。

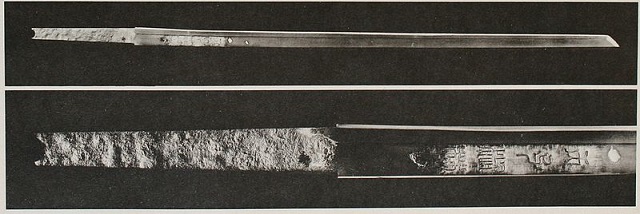

皇室守護の故事から「元帥刀」に採用

小烏丸は平家滅亡の壇ノ浦の戦い以降、長らくその所在が不明でしたが、18世紀後半になってようやく平氏の流れをくむ伊勢家が保管していることが判明しました。小烏丸は徳川幕府に献上されたものの、引き続き伊勢家が所蔵し、明治維新後に対馬の宋家がこれを購入します。そして明治15年(1882)、宗家より明治天皇に献上されました。実に千年の時を超えて、再び朝廷にもたらされたといえるでしょう。

朝敵征討にあたって賜る節刀という故事にならい、旧陸海軍では元帥の称号を受けた大将に与えられる「元帥刀」が、小烏造りの刀になっていました。

歴史上では30振りの元帥刀が打たれたとされ、現在ではそのうち7振りの現存が確認されています。一般展示されているものは靖国神社遊就館所蔵の武藤信義佩用刀、陸上自衛隊山口駐屯地の寺内正毅・寺内寿一佩用刀で、山口駐屯地では外装のみが常設展示され刀身は期間限定での公開だそうです。

おわりに

本来は異なる武器であった剣と刀ですが、日本では長い歴史のなかで両者の特性が融合していったことが知られています。日本刀は分類上では「刀」にあたりますが、切断にも刺突にも使えるよう工夫され、「剣」同様に焼き入れをして硬度を上げるなどの製作工程を踏まえています。つまり剣と刀の長所を併せもったものが日本刀であるとも言い換えられ、剣そのものは密教法具などの仏具や奉納用、短刀の代わりとしてのわずかな例にとどまりますが、その言葉は武器や神器の象徴として受け継がれてきました。

剣から刀へ、そして古代刀から日本刀へと至る過渡的な部分を示す剣太刀。日本刀の知られざるミッシングリンクのひとつとして、目にする機会があればぜひその歴史に思いを馳せてみてくださいね。

【主な参考文献】

- 『別冊歴史読本 歴史図鑑シリーズ 日本名刀大図鑑』本間 順治監修・佐藤 寒山編著・加島 進協力 1996 新人物往来社

- 『特別展 草創期の日本刀―反りのルーツをさぐる』 2003 財団法人佐野美術館・大阪歴史博物館・一関市博物館

コメント欄