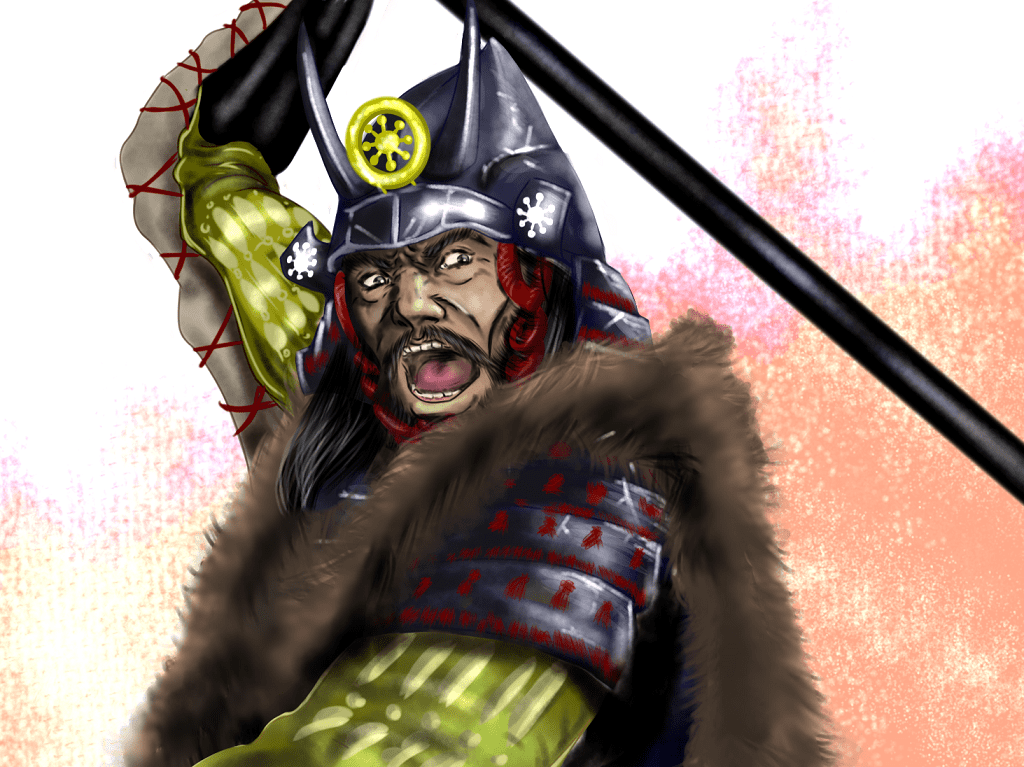

「九戸政実」分家ながら南部宗家と並ぶ家柄。天下人秀吉と南部宗家に挑んだ男!

- 2021/03/18

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

九戸政実 (くのへ まさざね)は南部氏の家臣で九戸城主です。豊臣秀吉の天下統一の最後の仕上げである東北エリアの領土処置に対して反発、南部宗家とも対立して最期は秀吉討伐軍に処刑されてしまいます。

南部一門であったはずの政実はなぜ宗家と対立することになったのでしょうか。その生涯を見ていきましょう。

南部一門であったはずの政実はなぜ宗家と対立することになったのでしょうか。その生涯を見ていきましょう。

【目次】

南部家中随一の武将

南部宗家と並ぶ九戸家に生まれる

九戸政実は天文5年(1536)に、九戸城主・九戸信仲の嫡男として生まれました。母は八戸信長の娘です。九戸家は、清和源氏の流れを汲む南部家の庶流にあたる家柄です。建久2年(1191)、南部家の始祖・南部光行が地頭職として糠部郡に入ります。光行の六男である行連は、九戸郡伊保内に居住して九戸姓を称したと伝わっています。小笠原姓を称していたともされますが、定かではありません。

京の室町幕府からは、南部宗家とは同列に扱われています。実際に政実は、幕府から文書で「関東衆・九平五郎」という呼び方をされていたようですね。

政実は九戸家の家督を相続し、第24代当主となります。政実は九戸家の勢力を急拡大させていった政実は、南部家中においても一目置かれていたようです。

周辺諸国から南部家を守る

永禄8年(1565)、男子がいなかった南部宗家当主の南部晴政は、信直を婿養子として居城の三戸城に迎え入れて世子としました。その後、晴政の次女が九戸実親(政実の弟)に嫁いだため、政実は南部宗家と縁戚となりました。晴政は南部家の全盛期を築き上げており、南部家は広大な領地を所有していました。当然敵も多く来襲することになります。

永禄12年(1569)、隣国の安東愛季が鹿角郡に侵攻して来ました。政実にも南部家当主・南部晴政から援軍要請が入っています。政実は出兵に応じ、晴政やその養嗣子・信直の防衛に協力しています。

その後も高見清水城主・斯波家の侵攻を受けた石川城主・石川高信(信直の実父)へ後援を行い、和議を結ばせることに成功しています。この段階では、政実や南部家宗家は足並みを揃えて行動しています。

南部宗家との争い

家中の内紛に巻き込まれる

元亀元年(1570)、晴政に長男・晴継が誕生しました。晴政は次第に養嗣子の信直を疎み始めていきます。天正4年(1576)には、信直の妻(晴政の長女)が病没。南部家中の関係は、急激に変わっていきます。身の危険を感じた信直は、嫡男の座を辞して三戸城から退出。家臣の城を転々としていきます。

晴政は政実ら九戸家と組み、信直派を排除するべく対立していきます。晴政と政実の弟・実親は実際に信直襲撃を指揮したとも伝わっています。当然、政実は無関係ではいられない状況です。九戸家は、南部宗家の内紛と主導権争いに巻き込まれていきました。

家督相続争いでの敗北

天正10年(1582)、晴政が病で亡くなります。実子の晴継が家督を継承しますが、晴政の葬儀の直後に暗殺された(病死とも)と伝わります。晴政と晴継の死には、裏で信直が関わっていたという説があります。二人とも内紛によって信直に殺されたというものです。南部家の後継者が不在となったため、南部一族や重臣によって大評定が開かれることになりました。後継者には、晴政の婿である九戸実親が有力な候補に挙げられます。兄である政実も強く実親を推していました。

しかしこのとき、信直派の北信愛が有力家臣・八戸政栄を調略。南長義などのなどの家臣も信直を推します。

その結果、信直の家督相続が決定。南部家の主導権争いは、信直派の勝利で幕を閉じました。

当然、政実には到底納得できる結果ではありません。信直は既に南部家とは縁が切れており、当主暗殺の容疑者でもあります。政実は遺恨を残して九戸城に引き上げます。南部家中には不穏な空気が立ち込めていました。

豊臣家から討伐を受ける

南部宗家との断交

天正14年(1586)には、政実は公然と南部家当主を自称するようになります。政実には家督相続問題の不満に加え、南部宗家と同列だという自負があったものと推察されます。天正18年(1590)には豊臣秀吉が小田原の北条家を滅ぼして天下を統一。信直は秀吉に出仕して秀吉に忠誠を誓っています。その後、秀吉は奥州仕置によって勢力図を定めます。しかし政実の態度に変化はありませんでした。

政実は翌天正19年(1591)に南部家への正月参賀を拒否していますので、この時点で既に断交状態にあったことは確実です。同年、政実は配下の兵五千を率いて挙兵に及びました。

信直は鎮圧に出兵しますが、精鋭揃いの九戸軍を相手に苦戦。加えて南部家中では、恩賞が見込めないことを理由に出兵を渋る人間も多くいました。こうして信直は秀吉に援軍を要請し、豊臣秀次を総大将とする討伐軍が出陣することになります。

討伐軍の陣容は浅野長政、井伊直政、蒲生氏郷、堀尾吉晴らといった錚々たるものです。さらに東北から津軽為信や秋田実季が加わるなどしています。討伐軍の総勢は、六万五千を超える大軍に膨れ上がりました。

反故にされた和議

九戸城は討伐軍によって包囲。討伐軍は九戸家の菩提寺である長興寺の薩天和尚を仲立ちとして交渉を行います。ここで「政実の降伏と引き換えに城兵の命を救う」という和議が九戸家に申し入れられました。政実はこれを承諾。後事を弟の実親に託し、主だった武将らと出家姿で投降しました。

政実たちは秀次の陣に引き出されます。しかし和議の約束は反故にされ、政実たちはそのまま斬首されました。享年五十六。墓は長興寺にあります。

おわりに

政実が処刑された後も、城内にいた実親以下の九戸一族も女子供に至るまで「なで切り(大量殺戮)」にされてしまいます。ただ、政実の実弟・中野康実はいち早く討伐軍に協力していたことで、生き残ることが出来ました。中野康実の子孫は、八戸氏・北氏と共に、その後の盛岡藩で代々家老を務める家柄(「御三家」と称する)として続き、花輪城主を務めています。

【主な参考文献】

- 九戸村公式HP 「九戸政実」

- 川村一彦『九戸政実の乱』 歴史研究会 2020年

- 南部叢書刊行会編 『南部叢書 第2冊』 歴史図書社 1970年

コメント欄