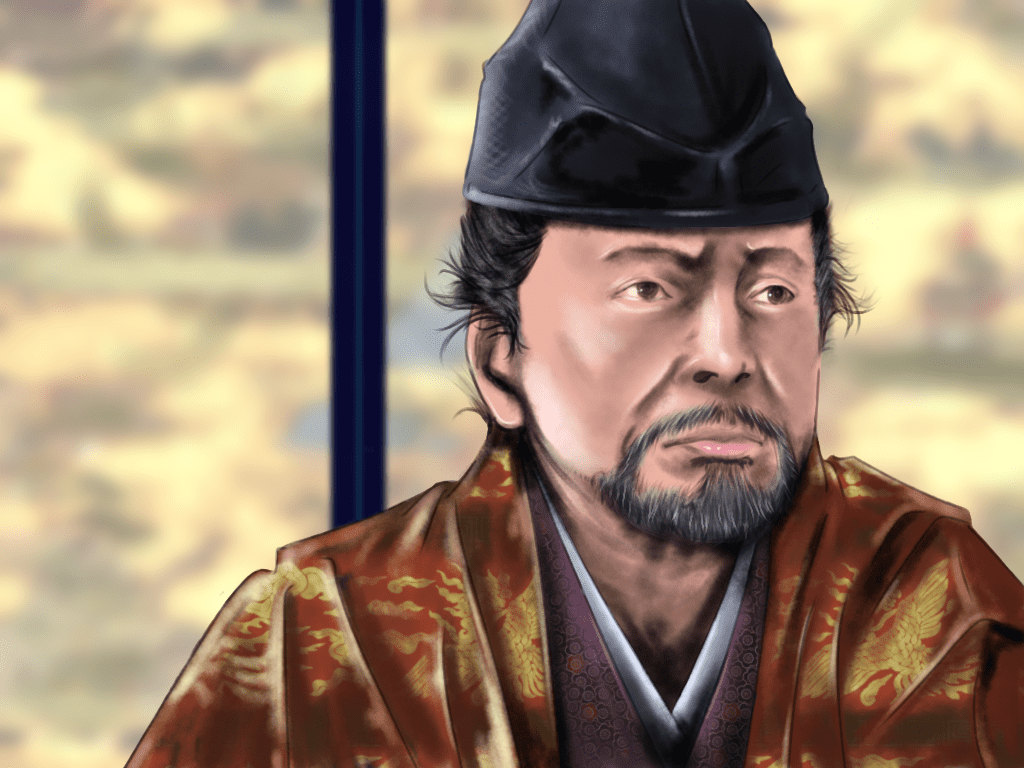

「江口の戦い(1549年)」三好長慶、父の仇の同族・三好政長を討ち、政権掌握へ。

- 2020/02/21

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

三好長慶は、父・元長の死によって若くして家督を相続し、父と同じく細川晴元の家臣として数々の戦で功績をあげました。長慶は三好宗家の当主として着実に勢力をのばしてはいたものの、一族内部は分裂していました。元長の時代から、三好政長との対立が続いていたのです。

そして天文18年(1549)、ついに両者が衝突。今回はこの「江口の戦い」についてみていきます。

そして天文18年(1549)、ついに両者が衝突。今回はこの「江口の戦い」についてみていきます。

父の生前から続く三好政長との対立

長慶と政長の対立は、すでに天文8年(1539)から見られます。長慶が入京して晴元を酒宴に招いた際、幕府料所の河内十七箇所の代官職を要求しました。これはもともと亡き父・元長が任命されていたもので、このときは同じ三好一族の政長が就いていました。しかし主君の細川晴元はこの要求を聞き入れませんでした。長慶は幕府へ直訴して、幕府に自身の訴えが正当であると認めさせますが、それでも代官職を得ることはできませんでした。

このとき長慶は挙兵して晴元を討とうとしていますが、六角定頼のとりなしで和睦しています。

父・元長討死の背後で暗躍した政長

最初の対立以後も、長慶は納得したわけではなかったようです。そもそも父・元長が討死した背景には、晴元の側近である政長の暗躍があったといいます。天文17年(1548)、長慶は遊佐長教の娘を継室に迎えています。『続応仁後記』によれば、長慶は父討死の黒幕が政長であることを、岳父の長教から聞いたようです。

この年からの政長との対立の背景には、「父の仇」であるという恨みもあったのかもしれません。

長慶、細川氏綱派に転じて晴元と対立の立場をも明確に

同年、長慶と政長の戦いが始まりました。長慶が十七箇所を攻めようとすると、政長の子・政勝が摂津の榎並城に籠城して邪魔をします。「御屋形様をも、御沙汰次第」

『細川両家記』によれば、長慶は居城の越水城で議論し、「もし晴元が政長を見放さずかばい続けるようなら、たとえ御屋形様といえども敵と見なす」と決定したということです。8月、長慶は晴元の家臣にあてて政長・政勝親子の討伐を願い出ますが、これが聞き入れられることはありませんでした。晴元は政勝が榎並城に籠城すると、榎並城への加勢を命じ、政長に味方する姿勢を見せたのです。

晴元を見限って氏綱を推す

三好氏内部の対立とは別に、主君の細川京兆家でも長年当主の座をめぐる戦いが続いていました。このとき、晴元と敵対していたのが氏綱(細川高国の養子)です。長慶自身も、晴元家臣として氏綱派と戦ってきました。しかし今回、晴元が政長に味方する立場を明確にしたことで、ついに晴元を見限る決意をします。長慶は遊佐長教らとともに、氏綱を推すことを決断しました。この長慶の動きを、晴元方の六角定頼は「長慶の謀反」であるととらえています。

原因は三好内部の争いですが、「長慶が晴元から離れて氏綱派に転じた」「晴元は政長の味方についている」この二点から、定頼にしてみれば長慶の謀反に違いありません。

江口の戦い

天文18年(1549)、長慶は出陣し、摂津の中島へ入りました。長慶派の味方には、摂津の三宅、池田、瓦林、山城西岡の鶏冠井、物集女、丹波の内藤国貞、和泉の松浦氏らがいました。

一方、政長を応援する晴元は4月26日に摂津へ出陣。5月5日に政長が三宅城に入ると、28日に晴元も合流。これより前に、晴元は六角定頼に援軍を依頼しています。政長は6月11日に江口に陣を構えました。

この江口という場所は北中島の東北端。淀川、支流の神崎川が三方を囲んでおり、河川交通の要衝でした。戦国時代ごろは江口村船頭が渡し船を運営していましたが、渡し船を止めてしまえば断絶され、孤立するような場所でした。

政長は三宅からの通路を確保しようとしたのでしょうが、この行動は長慶にとって好機でした。江口と三宅の間を断って、政長勢を追い詰めたのです。これを逃せば政長軍の後ろに六角定頼が控えていることは明らかで、長慶はぐずぐずしている暇はありませんでした。

6月12日に戦いが始まると、24日に六角定頼が到着する前に決着をつけたのです。24日、長慶の総攻撃により政長は水死。そのほか、政長軍は平井新左衛門、田井源介、波々伯部左衛門尉など、あわせて800人ほどが討死したといいます。

六角の軍2万が鳥羽に到着したのはこの翌日のことです。六角軍は「晴元戦死」の誤報により、早々に引き上げてしまったようです。長慶・政長両軍の兵力は大差ありませんでしたが、六角軍が加わっていたらと考えると……。長慶はすんでのところで勝利をつかんだのでした。

長慶は氏綱とともに上洛し、畿内を掌握へ

江口の戦いの後、榎並城にいた政長の子・政勝は逃れ、晴元も丹波経由で京に逃れた後に、足利義晴・義輝親子とともに近江の坂本まで逃れています。長慶は氏綱をともない、将軍も晴元も不在の京に入京し、政権を掌握します。これが三好長慶政権のはじまりです。以降、晴元や義輝による政権奪回のための抵抗は続きますが、長慶の天下は永禄7年(1564)の長慶の死まで続くことになるのです。

江口の戦いは当初、三好一族内部の争いにすぎませんでしたが、結果を見ると三好長慶はこの戦いをきっかけに戦国最初の天下人となったといってもいいでしょう。主君をも巻き込んだ戦いは、政権交代の大きなきっかけになったのです。

【参考文献】

- 『国史大辞典』(吉川弘文館)

- 今谷明・天野忠幸 監修『三好長慶 室町幕府に代わる中央政権を目指した織田信長の先駆者』(宮帯出版社、2013年)

- 福島克彦『戦争の日本史11 畿内・近国の戦国合戦』(吉川弘文館、2009年)

- 長江正一 著 日本歴史学会 編集『三好長慶』(吉川弘文館、1968年 ※新装版1999年)

コメント欄