【京都府】丹波亀山城の歴史 丹波攻略のための拠点要塞!

- 2020/04/21

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

戦国史最大のミステリーともいえるのが「本能寺の変」ですが、明智光秀が織田信長のもとで行った大規模軍事行動のひとつが丹波国攻略です。

山岳地形のうえ強力な国人たちが割拠する丹波は信長も攻めあぐねていましたが、光秀はこれを攻略。近畿方面での地位を盤石のものとしました。その際に築かれたのが「丹波亀山城(たんば かめやまじょう)」で、丹波国攻略の拠点としての威容を誇ったといいます。

今回はそんな、丹波亀山城の歴史についてみてみましょう。

山岳地形のうえ強力な国人たちが割拠する丹波は信長も攻めあぐねていましたが、光秀はこれを攻略。近畿方面での地位を盤石のものとしました。その際に築かれたのが「丹波亀山城(たんば かめやまじょう)」で、丹波国攻略の拠点としての威容を誇ったといいます。

今回はそんな、丹波亀山城の歴史についてみてみましょう。

丹波亀山城とは

「丹波亀山城」とは現在の京都府亀岡市にあった平山城で、「亀岡城」ということもあります。当時「口丹波」と呼ばれた丹波地方南部、亀岡盆地の亀山に丹波国攻略の拠点要塞として築かれました。天正3年(1575)、信長より丹波国攻略の命を受けた光秀はこれよりおよそ5年をかけてその任務を全うします。

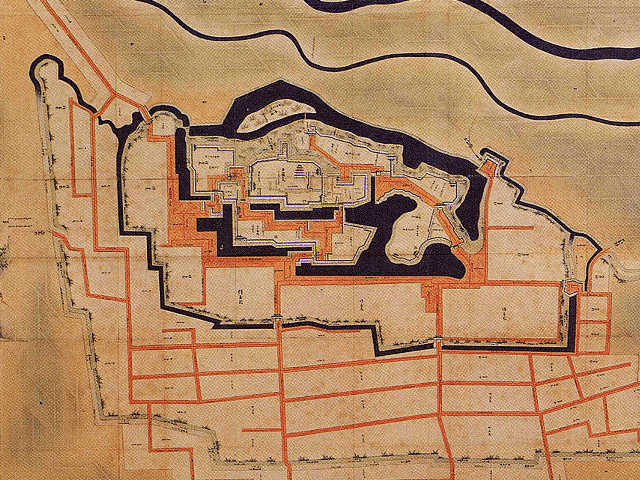

天正6年(1578)に完成したと考えられており、堀・土塁・石垣などで周囲を防御した「惣構(そうがまえ:総構とも)」という構造をもつ堅固な造りでした。これは前年の正月における光秀の書状で「惣堀普請」、つまり惣構の工事を命令していることからも確認できます。

城郭としての本格的な造りであり、一時的な前線基地ではなく、将来的に丹波国統治の拠点とする意図を感じさせるという指摘もあります。

光秀死後も豊臣政権下で工事は継続され、天正7年(1591)に城主となった小早川秀秋の時代には二の丸と三の丸が造られました。最終的な惣構の完成は、北条氏勝が在番を務めた慶長年間(1596~1615)のことと考えられています。

その規模は、惣堀が幅約10m・深さ2~3m、土塁が幅約10m・高さ4~5mで、構の総延長は約3kmにもおよぶものだったと推定されています。

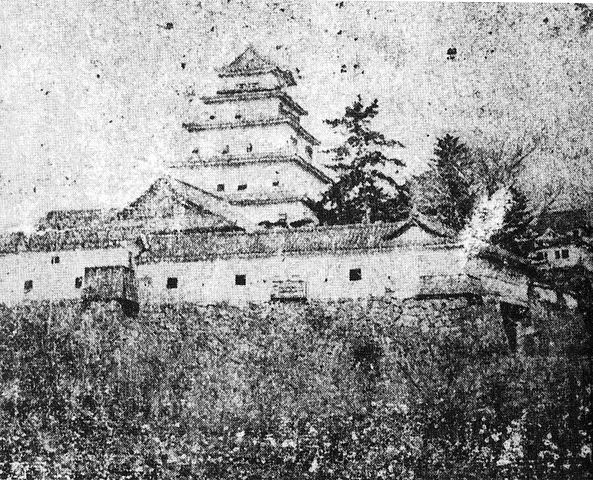

強力な防御機構を持ちつつ、石垣による威容を誇った亀山城は光秀以後も重要な拠点として認識されていたことがわかります。光秀が築城した当初は3重の天守を備えていたとされ、小早川秀秋の時代にはこれが5重に改められたといいます。

その後にどのような変遷をたどったかは明らかではありませんが、明治5年(1872)に撮影された本丸の写真からは、5重の天守を確認することができます。

不思議な運命、丹波亀山城のさまざまな主たち

天正10年(1582)に「本能寺の変」が起こったのは有名ですが、光秀はこの丹波亀山城から出陣して本能寺へと向かいました。光秀にとって最大ともいえる功績の丹波攻略を実現させたこの城が、最後の出撃基地となったことは歴史の皮肉というほかありません。わずか3年前には信長への恩と感謝を軍規に記していたことから、大きな謎となっています。

丹波亀山城は豊臣・徳川両政権下でも重要な拠点であり続け、多くの人物が城主を務めましたが、明治維新後の明治10年(1877)に廃城処分が決定されます。

払い下げによって転売されますが、大正8年(1919)に神道系新興宗教「大本(おおもと)」が購入、宗教施設などの所在地となります。大本への弾圧により一旦は旧・亀岡町に譲渡されますが、第二次大戦後に再び大本の所有となり、現在も大本の本部が置かれています。

現状は宗教団体の所有となっていますが、受付の窓口で申し出れば敷地内を見学することができます。ただし進入禁止の区域もあり、十分な配慮と注意が必要となっています。

おわりに

美しく堅牢な石垣や防御機構がいまに残る丹波亀山城。激戦を支えた防衛拠点としての往時の威容をしのばせます。また、城下に残る遺構や建築物も含めて、光秀の事績を強く感じさせる城となっています。補足:丹波亀山城の略年表

- 1578年(天正6年) 丹波国攻略の拠点として、「明智光秀」により築城

- 1583年(天正11年) 豊臣政権下で信長四男の「羽柴秀勝」が城主となる

- 1585年(天正13年) 秀吉の甥「豊臣秀勝」が城主となる

- 1591年(天正19年) 後の「小早川秀秋」である「羽柴英俊」が城主となる

- 1595年(文禄4年) 五奉行の一人「前田玄以」が城主となる

- 1602年(慶長7年) 玄以の子「前田茂勝」が城主となる

- 1609年(慶長14年) 徳川政権下で「岡部長盛」が城主となる

- 1610年(慶長15年) 丹波亀山城の天下普請開始。「藤堂高虎」が縄張りを担当

- 1621年(元和7年) 「松平成重」が2万2000石で入部、1633年(寛永10年)まで松平氏が世襲

- 1634年(寛永11年) 「菅沼定芳」が4万1000石で入部、1647年(正保4年)まで菅沼氏が世襲

- 1648年(慶安元年) 「松平忠晴」が3万8000石で入部、1685年(貞享2年)まで松平氏が世襲

- 1686年(貞享3年) 「久世重之」が5万石で入部

- 1697年(元禄10年) 「井上正岑」が4万7000石で入部

- 1702年(元禄15年) 「青山忠重」が5万石で入部、1748年(寛延元年)まで青山氏が世襲

- 1749年(寛延2年) 「松平信岑」が入部、1868年(慶応4年)まで松平氏が世襲

- 1877年(明治10年) 廃城処分が決定

- 1919年(大正8年) 神道系新興宗教「大本(おおもと)」が購入、宗教施設が置かれる

- 1936年(昭和11年) 大本事件による弾圧で、丹波亀山城跡の宗教施設が爆破される

- 1946年(昭和21年) 大本により「愛善苑」として再建

【参考文献】

- 「丹波龜山城天守考」『建築學会論文集 31巻』 城戸久 1944 日本建築学会

- 〔日本古城絵図〕山陰道之部.244丹波亀山城図 (写,〔江戸中期-末期〕)

- 亀岡市観光協会ホームページ

- 亀岡市ホームページ

コメント欄