【三重県】赤木城の歴史 藤堂高虎が築いた「謎の城」を読み解く

- 2025/10/02

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

しかし、城に関する史料があまりに少ないため、その詳しい歴史は未だに多くの謎に包まれています。今回は、赤木城がなぜ築かれ、どのような役割を果たしたのか、判明している範囲でその歴史的背景を紐解いていきます。

独立性が強かった熊野の土豪たち

三重県の南端に位置する熊野市紀和町は、熊野川を挟んで新宮市と隣接し、北は奈良県の十津川村と接しています。北山川の深い渓谷と、大台ヶ原山系の支脈に遮られたこの地域は、古くから他の地域とは隔絶された環境にありました。古代から平安時代にかけては熊野別当が支配し、熊野信仰の発展とともに全盛期を迎えます。しかし、承久の乱以降その勢力は衰退し、代わって入鹿氏、尾呂志氏、竹原氏といった武士団が台頭しました。

室町時代には畠山氏が紀伊守護となりますが、地元の土豪や地侍の勢いが強く、中世を通じてこの地では内乱が絶えませんでした。

戦国時代には入鹿氏・堀内氏が熊野地方を支配しましたが、中央政権の影響が及びにくく、さらに地域全体を一円支配する戦国大名が存在しなかったため、きわめて独立性の強い土豪層が割拠する状況が続きました。

天正13年(1585)、豊臣秀吉の紀州征伐によって、敵対する雑賀衆や根来寺は壊滅。紀南地方の湯川氏も屈服し、紀伊全域が豊臣氏の支配下に入ります。この時、新宮・熊野を領していた堀内氏善も恭順の意を示し、本領を安堵されました。

一方で、降伏を潔しとせず抵抗した者もいたようです。『南紀古士伝』には、藤堂高虎と杉若越後守によって160人の熊野衆が処刑されたと伝えられています。

天正の北山一揆と、赤木城の築城

紀州征伐の後、秀吉は弟の秀長に大和及び紀伊の支配権を委ねました。秀長は特に熊野地方の山林資源に着目します。熊野川・北山川流域は、古来より良質な木材の産出地として知られ、いわばトップブランドでした。当時、大坂城をはじめ、八幡山城や大津城など築城ラッシュの時期にあたり、木材の安定供給地が不可欠だったのです。そこで天正15年(1587)から、十津川および北山地域で検地が実施されました。しかし、これに強く反発したのが、北山郷に割拠する土豪たちです。

やがて騒動は大規模な一揆へと発展し、事態を看過できなくなった秀長は、配下の吉川平介兄弟や堀内氏善らに討伐を命じました。しかし、一揆勢の抵抗は激しく、討伐は難航します。結局、九州出兵が重なったこともあり、一揆の鎮圧は中途半端なまま終わってしまったといいます。

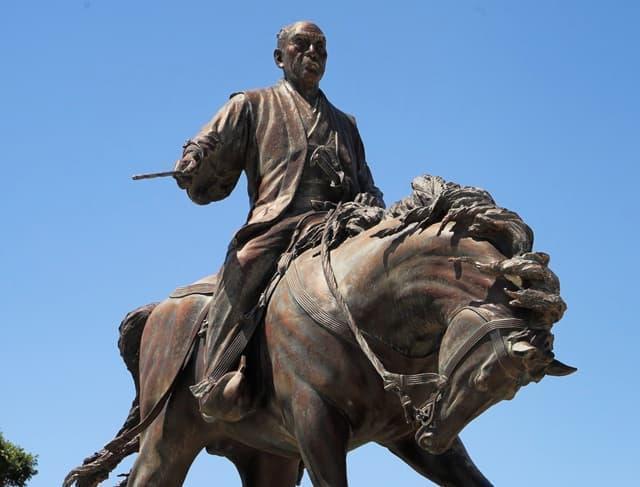

天正17年(1589)、北山一揆の討伐に加わった藤堂高虎は、その拠点として赤木城を築きました。『倉谷家文書』には、当時の様子が次のように記されています。

「天正十七年丑四月五日、北山じゅうを成敗し、日暮峯平から鵜殿の川原までを成敗した。その後、北山押さえのため赤城村に城を築いた。」

この記録から、一揆を鎮圧した後、北山で再び一揆が起こらないよう監視・抑えとするために城が築かれたことがわかります。

また、このような恐ろしい伝承も残されています。

高虎は北山の村々に「城が完成したゆえ、祝いに参れ」と触れを出し、安心してやって来た地侍たちを捕縛し、近くの田平子峠で打ち首に処したというのです。真偽のほどは不明ですが、地元では「行ったら戻らぬ赤木の城へ、身捨てどころは田平子じゃ」という俗謡が伝わっているのだとか。

なお、紀州征伐で北山入りした高虎は、文禄4年(1595)に伊予へ移るまで、11年間をこの地で過ごしたという説もあります。これが事実であれば、赤木城はもっと早い時期に築かれていた可能性もあります。この間、高虎は二度にわたって一揆方を討伐したり、北山材の切り出しを行っていることから、この頃に城郭が完成したと推測されます。

天正期城郭の特徴をあらわす藤堂高虎初期の名城

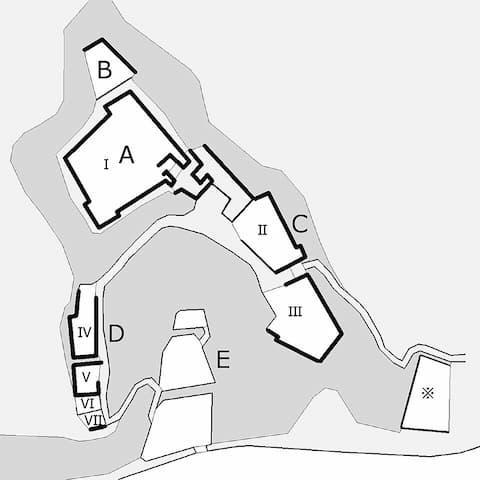

高虎は数多くの城を築いたことから「築城の名人」と呼ばれますが、赤木城はまさに高虎の初期における名城にふさわしい存在です。城は丘陵上の平山城であり、南北130メートルの尾根を中心として縄張りされています。主郭から三方向に延びる尾根上には、石垣を持つ曲輪群が配置され、堀切や空堀によって防御が固められていました。石垣は野面積みで反りがなく、横矢掛かりの工法を用いるなど、天正期における城郭構造をよく示していると言えます。

まず主郭は平面形であり、石垣の四隅には不完全ながら算木積みが用いられています。この工法は、石の長辺と短辺を交互に積み上げることで、石垣自体の強度を高める効果があり、近世城郭に多く見られる特徴です。高虎は築城の初期段階で赤木城に応用していたことがわかります。

また、主郭の虎口は枡形と呼ばれる空間を幾重にも組み合わせ、さらに進入路を屈曲させることで防御性を高めていました。内側の枡形から門の礎石が見つかっていることから、厳重な城門と高低差によって敵の侵入を阻もうとした意図が読み取れます。

主郭から南東方向へ延びる尾根上には「東郭」があり、ここでも門の礎石や建物跡が見つかりました。連続する二つの曲輪で構成され、高石垣や屈曲する大手道によって高い防御性が確認できます。

さらに、主郭から南西方向へ延びる尾根には「西郭」があり、4つの曲輪のうち最も上の曲輪からは、水溜の石組みと礎石建物跡が見つかっています。

東郭と西郭に挟まれた谷筋の平坦面には「南郭」があります。この部分でも建物の礎石が発見されており、陶器・土師器など遺物のほとんどはここで発掘されたそうです。

しかし、平成7年(1995)から平成15年(2003)まで行われた発掘調査の結果、検出された遺物の数が極端に少ないこと、そして織豊系城郭にもかかわらず瓦が一点も出土していないことから、赤木城は恒久的な城ではなかった可能性が指摘されています。北山地域の土豪たちを監視・牽制するため、あるいは臨時的な防御拠点として機能していたと考えられます。

このことから、赤木城は地域支配の拠点としてではなく、あくまで陣城として存在したのでしょう。普段は兵が南郭でのみ駐屯し、いざ戦いとなれば山上へ籠る、そんな役割を担った城だったのです。

慶長の北山一揆

天正の北山一揆が終息した後、当地の土豪たちにはある程度の自治権が認められていたようです。ところが時代が下り、関ヶ原の戦い(1600)の後に浅野氏が紀伊へ入国すると、彼らは新たな不満を抱き始めます。これは、検地や家数改めを通じて、土豪としての領主的権利が否定されたこと、そして浅野氏に対して年貢や賦役を負担する責務を負い、完全に服従せざるを得なくなった点に原因があります。しかし、これが反抗運動のきっかけとなるには、何らかの直接的要因が必要でした。それが慶長19年(1614)から始まる大坂の陣だったのです。

豊臣方は、世にあふれる牢人衆を糾合する一方で、徳川方の後方攪乱を狙いました。そして、大和・和泉・紀伊の土豪層へ檄を飛ばし、豊臣方へ呼応するよう扇動します。これに応じたのが北山の土豪・地侍たちでした。豊臣の使者はこのように焚き付けます。

浅野氏の家記『自得公済美録』は次のように記しています。

「慶長十九年甲寅紀伊国一揆快事 十二月十二日 北山紀領吉野大和辺之在々大坂之催促二応じ 公大坂御出陣披遊候隙を相伺一揆を起し 人数三千計二両四方より新宮衷取掛候」

(和訳)“慶長19年12月12日、豊臣方の催促に応じた北山や吉野の土豪たちは、浅野長晟公が大坂へ出陣すると一揆を起こし、3千の兵で四方から新宮城を攻めようとした”

折しも新宮城は、城主・浅野忠言が出陣していたため、城代・戸田六左衛門が守っていました。やがて一揆方が新宮城へ押し寄せますが、六左衛門は少しも慌てることなく、「熊野川があるから越えてくることはあるまい」と言って、腰を上げようとはしません。その結果、浅野家の家臣・杉野長左衛門が関船に兵を乗せて川を渡り、川下から火を掛けつつ、一揆方を追い崩しました。あえなく敗れた一揆方は北へ向かって敗走し、慶長の北山一揆はわずか20日ほどで鎮圧されてしまったのです。

この際、赤木城は防衛・攻撃拠点として機能していたはずで、浅野勢が利用したと考えられます。また、一揆に加担した多くの人々が、天正の北山一揆の時と同じく、田平子峠で処刑されたそうです。

加えて、『北山一揆之記』には、元和元年(1615)に藤堂高虎が赤木城を築き、捕らえた人々を処刑したと記載されています。しかし、赤木城が廃城になったのは同年の一国一城令によるものです。築城から1年足らずで城を廃するのは考えにくく、おそらく天正の北山一揆と混同されたのではないでしょうか。

おわりに

さまざまな伝承と逸話に彩られた赤木城ですが、やはり一次史料が少なすぎる点から、史実の齟齬や曲解が目立つようです。これこそが、赤木城が「謎の城」とされる所以でしょう。それでも、城跡に立ってみると、築城者・藤堂高虎の意図がわかるような気がします。コンパクトでありながら堂々たる主郭は、北山の方角を向いており、あたかも威容を見せつけるかのようです。

臨時の陣城とはいえ、堅牢な造りを持つ赤木城は、この地の土豪や地侍たちを畏怖させるのに十分な存在だったのでしょう。

補足:赤木城の略年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 天正14年 (1586) | 天正の北山一揆が勃発する。 |

| 天正17年 (1589) | 藤堂高虎によって赤木城が築かれる。 |

| 慶長5年 (1600) | 関ヶ原合戦の戦功により、浅野幸長が紀伊国主となる。 |

| 慶長19年 (1614) | 慶長の北山一揆が勃発する。 |

| 元和元年 (1615) | 浅野氏による一揆方の残党狩りで、赤木城が拠点となる。 |

| 同年 | 一国一城令によって廃城となる。 |

| 平成4年 (1992) | 赤木城保存整備事業がスタートする。(平成16年まで継続) |

| 平成7年 (1995) | 赤木城跡の発掘調査がスタートする。(以降、平成15年まで継続) |

| 平成29年 (2017) | 続日本100名城に選定される。 |

【主な参考文献】

- 中井 均・鈴木正貴・竹田憲治 編『東海の名城を歩く 愛知・三重編』(吉川弘文館、2020年)

- 福井健二・竹中憲治ほか『三重の山城ベスト50を歩く』(サンライズ出版、2012年)

- 西ヶ谷恭弘『47都道府県・城郭百科』(丸善出版、2022年)

- 三重県紀和町教育委員会『赤木城跡保存整備事業概要』(1997年)

- 後呂忠一『北山一揆について』(高円史学会、1988年)

コメント欄