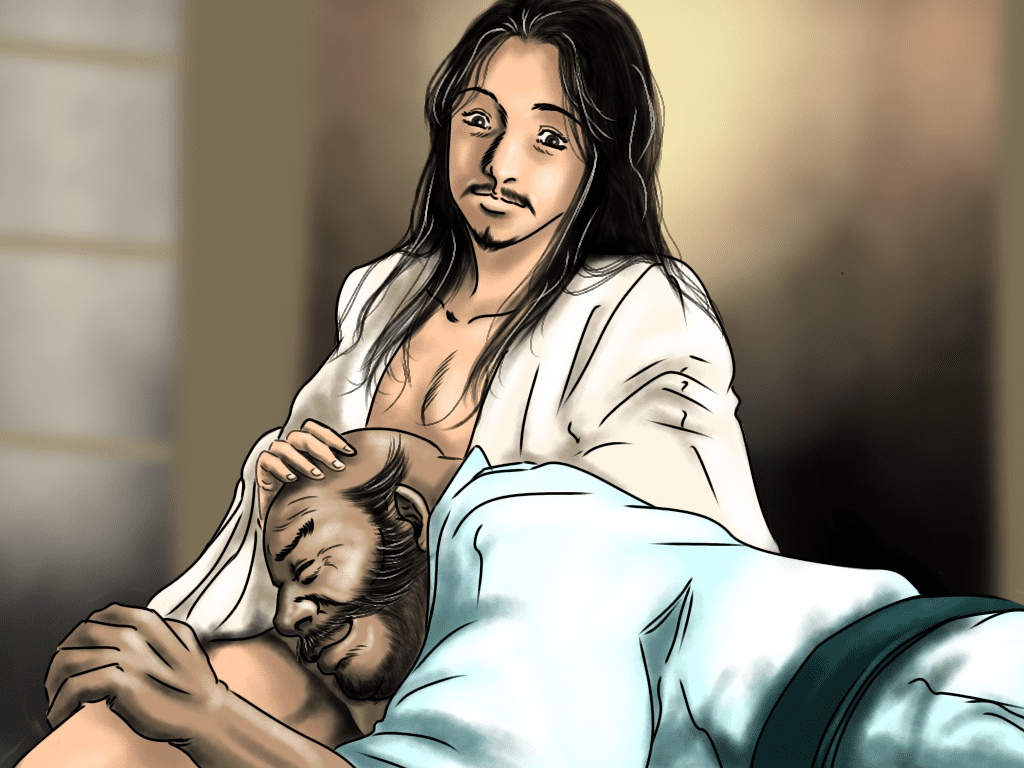

意外すぎる!恋人に必死で言い訳する武田信玄のBL三角関係について

- 2021/09/10

戦国史を代表する武将といえばすぐに幾人かの名が浮かびますが、その筆頭として挙げられる人物の一人が「武田信玄」ではないでしょうか。甲斐の虎、などといった異名が畏敬の念をもって囁かれ、内陸の山国である甲斐国を戦国有数の勢力に押し上げた風雲児です。

戦国最強の騎馬軍団とも呼ばれた軍団の育成、そして治水・勧農を主導した内政手腕等々、現代に生きる私たちもなおそのリーダーシップに学ぶべき点が多いといえるでしょう。そんな戦国の巨星・武田信玄ですが、実は当時の武将たちと同様に男色、つまりボーイズラブに身を焦がしていたことがよく知られています。

信玄に関しては自筆の書状が残っており、実際に男性との恋愛関係があったことを物語っています。そこには巨星の名からは想像もつかないほど、ちょっと恥ずかしいような赤裸々な思いが綴られています。

少し失礼してその内容を覗き、信玄の恋心がどのようなものであったのかを探ってみることにしましょう!

戦国最強の騎馬軍団とも呼ばれた軍団の育成、そして治水・勧農を主導した内政手腕等々、現代に生きる私たちもなおそのリーダーシップに学ぶべき点が多いといえるでしょう。そんな戦国の巨星・武田信玄ですが、実は当時の武将たちと同様に男色、つまりボーイズラブに身を焦がしていたことがよく知られています。

信玄に関しては自筆の書状が残っており、実際に男性との恋愛関係があったことを物語っています。そこには巨星の名からは想像もつかないほど、ちょっと恥ずかしいような赤裸々な思いが綴られています。

少し失礼してその内容を覗き、信玄の恋心がどのようなものであったのかを探ってみることにしましょう!

信玄の恋人への言い訳書状

信玄の書状を要約すると、浮気を疑う恋人(男性)に対して身の潔白を訴える「言い訳」となっています。この場合の浮気とはもちろん他の男性相手のことであり、おそらく当時の恋人との間に何か深刻な誤解を解かねばならない事態が発生していたのでしょう。あて先は「源助」という男性で、これまでこの人物はのちの「高坂昌信」と見られていましたが、現在では別人と考えられています。前後の状況は当の本人同士でないとわからないため、この書状の意味合いは歴史上さまざまに解釈されてきました。

ひとまず、源助や浮気相手の男性が誰なのかは置いておき、その内容を概観してみましょう。書状は三か条にわたって記されており、それをかいつまんで意訳してみます。

- 1.弥七郎には何度も伝えたけど、腹痛のために承諾してもらえなかったんだ。これはほんとに嘘じゃないからね。

- 2.弥七郎と一緒に寝たことはないよ。これまでもそうだし、昼でも夜でも絶対にない。まして今夜だなんて、そんなことあるわけないよ!

- 3.ただ親しくしようとしてあれこれ動き回ったせいで、かえって疑わせて迷惑をかけてしまったね。これがもし嘘だったら、この国一二三大明神・冨士・白山・八幡大菩薩・諏方上下大明神から天罰が下るものとここに約束するから。

- p.s. ほんとうだったら牛玉宝印を捺した誓紙に書くべきなのだけど、手に入らなかったので急ぎ白紙に書きました。明日にでももう一度書き直すから!

と、いった内容となっています。

宛先人である「源助」がどのような人物であるのか、手紙の読み方によってはさまざまな解釈ができるでしょう。しかし、「弥七郎」と肉体関係を結んでいないこと、それを疑われていることへの弁解をしていることなどから、信玄の男色そのものを裏付ける史料と考えてよいでしょう。

素直にこれを読むとしたら、弥七郎との浮気を疑って源助が信玄に詰め寄ったのかもしれません。そこで信玄は慌てて弁解の手紙を書き、神仏に誓って自身の潔白を恋人に申し開きしたというのが経緯でしょうか。

実は重要な「起請文」という書式

原文では細かい熟語をどう読むかなど、いくつか議論の点があるのですがここではこの手紙の「書式」に注目してみましょう。第三条で「これが嘘だったら天罰がくだる」という言葉があるように、これは神仏を保証人代わりとして誓いを立てる「起請文(きしょうもん)」という形式の書類にあたります。

これは重要な条約や男女の約束事などに使用する契約書の一種で、自身の信仰する神仏の名を列記する点にも特徴があります。

追記分として取り急ぎ白紙に書いたことを断っている通り、本来は「牛玉宝印(ごおうほういん)」というヤタガラスをモチーフとした文字が印刷された誓紙を用いるのが正式です。

「熊野牛玉紙」等とも呼ばれ熊野大社系のものがもっとも有名ですが、ほかにも各地の有力な寺社仏閣が発行したものが知られています。

このように、白紙でありながらも起請文という形式で弁解していることは重要であり、まさしく嫉妬に怒る恋人の疑いを晴らそうと必死になっている様子すら伝わります。

火のないところに煙は立たずというので、もしかすると何か誤解を招くような事実や出来事があったのかもしれません。ですが一生懸命に神仏に誓って恋人のご機嫌をうかがういじましさからは、一人の人間としての情を感じずにはいられませんね。

おわりに

この手紙がいつ頃書かれたのかということはよくわかっていませんが、天文15年(1546)説をとるとすれば信玄が20代半ばの頃です。12歳の頃に正室を迎え、後には側室も擁しているため異性愛も経験しつつの男色と考えられるでしょう。当時の武家衆道にはまだまだ不明な点も多いものの、信玄の手紙からは極めてピュアな心情すら伝わってくるように思えないでしょうか。

現代的な感覚からは計り知れない面もありますが、三角関係の疑いを必死で晴らそうとする信玄が、なんだか少しかわいらしく見えてしまいますね。

【参考文献】

- 『性と愛の戦国史』 渡邊大門 2018 光文社知恵の森文庫

- 『戦国武将と男色 知られざる「武家衆道」の盛衰史』 乃至政彦 2013 洋泉社

- 『破壊と男色の仏教史』 松尾剛次 2008 平凡社新書

この記事を書いた人

古代史・戦国史・幕末史を得意とし、武道・武術の経験から刀剣解説や幕末の剣術についての考察記事を中心に執筆。 全国の史跡を訪ねることも多いため、歴史を題材にした旅行記事も書く。

「帯刀古禄」名義で歴史小説、「三條すずしろ」名義でWEB小説をそれぞれ執筆。 活動記録や記事を公開した「すずしろブログ」を ...

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄