【麒麟がくる】第35回「義昭、まよいの中で」レビューと解説

- 2020/12/08

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

武家の棟梁たる将軍をいただいてやっていきたい光秀の思いとは裏腹に、幕府よりも帝・朝廷との関係を重視し始めた信長を理解しようにもできない光秀。大分信長側に傾きつつある光秀ですが、頼りなのはそなたと三淵だけだと言われ……。

秀吉の母・なか

先の比叡山焼き討ちの功績で近江の志賀郡を拝領した光秀は、坂本城の築城を進めています。坂本城は焼き討ちの翌年の元亀3(1572)年には完成しています。光秀は築城の名手としても知られています。信長の安土城よりも先に天守が築かれていて、琵琶湖に面した城は豪華であったようです。宣教師のルイス・フロイスも光秀の築城の才を褒めていました。

築城は恙なく進められていたのでしょうが、光秀はどうも志賀郡へ移ることに乗り気ではないようで……。煕子は心配そうに見つめるだけでしたが、夫が抱える不安を外で知ることになります。

前回石をぶつけられ怪我を負ったたまは駒のところへ通っていました。そこに現れたのが、今回が初登場となる秀吉の母・なかです。

聞いてもいない息子の自慢話をベラベラとしゃべるところはただのおしゃべりおばちゃんのように見えますが、そうはいってもあの秀吉の母です。きっとそこにいるのが明智光秀の妻であるとわかっていたのではないでしょうか。

息子の藤吉郎は信長の覚えめでたく、近江の横山城を任されるほどだ。しかし藤吉郎はまだマシ。明智様は信長様に重用されて、最近は周囲の恨みを買って、公方様には睨まれている。志賀郡を賜ったが、妻子は人質として京に置いておかなければならず、坂本へは連れていけない。

…とまあ、こういう話を止まることなくしゃべり続けるなかさん。

秀吉の母といえば、上流の暮らしになかなか馴染めなくて田舎臭さが抜けない、というイメージがありますが、このなかさんはさすがあの秀吉の母という感じで、どこまで狙ってやっているのかと疑ってしまいますね。

なか本人が、煕子がいるタイミングに狙いすましてやってきたのかどうかはわかりませんが、人質云々の話をなかにしゃべった藤吉郎はあえてしゃべったのでしょう。ここで煕子に伝わるのも、光秀と幕府との間を引き裂く一材料と考えたのではないでしょうか。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

「古きものを捨て去る」

虫とともに見てきた義昭。籠に閉じ込めたことで死んだトンボを無表情で捨てた時点で大分危なげな感じでしたが、いよいよ限界のようです。今まで癒しにしていた駒にまで苛立ちをぶつける始末。摂津晴門の光秀暗殺の企てにGoサインを出した、というよりNoを突き付けることができない歯がゆい立場にある義昭。晴門のやり方を嫌いながらも、信長の比叡山でのやりようも気に入らない義昭は、今は晴門の言葉に「うん」と言うしかないのです。

光秀は暗殺の企てを細川藤孝から聞かされて最悪の事態を免れました。あれだけの人数の攻撃を、怪我を負ったとはいえ切り抜けたことに驚きましたが……。

そのまま義昭の元へ向かった光秀は、「古きものを捨て去るよい区切りではございませぬか」と迫ります。前回、松永久秀も言及していましたね。義昭は「古きもの」をこそ大事にしてきたのです。それを壊そうとする最たるものが信長です。

義昭は「古きもの」である晴門を排除したいと思いつつ、そうしたところで「信長が勝手をする」だけだという思いから二の足を踏んでいました。

そこに光秀は、「我ら武士は将軍をお守りせねば」という思いで上洛の時からやってきたのだと言います。

「信長とは性が合わぬ」「会うた時からそう思うてきた」と断言した義昭は、自分の首を絞めたいほどに追い詰められていながらもまだ頼れる人がいます。気が付いたら周囲に誰もいなかった兄・義輝とはまだ違う。

「そなたや三淵が頼りじゃ」と言う義昭は、ついに晴門を切る覚悟を決めました。

摂津晴門の終わり

光秀暗殺に失敗した晴門は、ついに立場を失いました。実際の摂津晴門がどのような人物だったかはわかりませんが、これほどクセのある強烈なヒールではなかったのではないでしょうか。義昭の怒りを買ったのは史実どおりのようですが、理由は相談なく伊勢神宮の禰宜(ねぎ)職(神職のひとつ)についての武家執奏を行ったことでした。

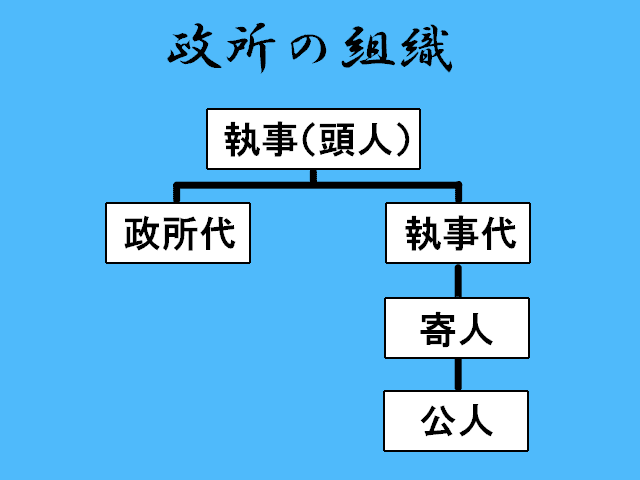

この一件で晴門は元亀2(1571)年7月に逼塞を命じられていて、11月には伊勢貞興が政所執事 (頭人)に任ぜられています。

もともと政所執事といえば伊勢氏が世襲してきた地位ですから、義輝の代に政所執事として登場した晴門が「古きもの」かと言われるとちょっと疑問が残ります。

世襲してきた伊勢氏のほうが老舗で、変化を望まない保守派という印象がありますが、摂津氏が鎌倉幕府の時代から官僚として仕えた名門と考えるとやはり「古きもの」になるのでしょうか。

三条西実澄

褒めてくれる帝にすり寄る信長と、将軍義昭との間で板挟みになっている光秀。光秀自身は「武士なら武家の棟梁である将軍をお守りすべき」という考えが抜けず、信長がよくわからない。そもそも帝に拝謁したことがないので、判断しようもない。そこで、帝を見たことがある伊呂波太夫に相談し、正親町天皇と面識がある三条西実澄に会う機会を得ます。ところで、太夫が引き取って世話をし始めたあの子は出雲阿国を意識したキャラクターなのでしょうか。活躍の時代を考えるとこの作品に深く関わらないので何とも言えませんが、伊呂波太夫や東庵にそれらしいモデルがいるのを考えると、モデルにしているのかもしれませんね。

話を実澄に戻します。実澄というよりも「実枝(さねき)」の名で知られているこの人は、公卿であり、歌人、そして古典学者でした。三条西家といえば、特に実隆・公条(きんえだ)・実澄(実枝)の三代が和漢に通じた文学者として知られます。

三条西家は天皇家と姻戚関係で、深いつながりがありました。御所の女官が書き継いだ『御湯殿上日記』には、元亀元(1570)年3月17日に実澄が天皇に『源氏物語』を進講した記録があります。

光秀は太夫に紹介されましたが、実澄といえばむしろ細川藤孝との関係が一番に思い出されます。藤孝は実澄の弟子でした。

『古今和歌集』の解釈を師から弟子へ口伝で伝える「古今伝授」があるのですが、三条西家は代々一家一子相伝していました。ところが、実澄の子が幼かったため、やむを得ず中継ぎとして、のちに三条西家の子孫へ伝授するという約束で、弟子であった藤孝に伝授したのでした。

藤孝は古今伝授を受けたおかげで、関ケ原の戦いの際に助けられたといわれます。藤孝が実澄から古今伝授を受けたのは天正2(1574)年ですが、この人になら伝授してもよいと定められるほどの弟子ならば、元亀年間にもつながりはあったでしょう。ここは藤孝から紹介、という展開でもよかったのではと思えます。

柿本人麻呂の歌

実澄と対面した光秀は、ちらりと『万葉集』を見やります。客に見向きもせず栗を食べる実澄に、『万葉集』。『万葉集』に、

「瓜食めば 子ども思ほゆ 栗食めば まして偲(しぬ)はゆ いづくより 来りしものそ まなかひに もとなかかりて 安眠(やすい)しなさぬ」(万葉集・802)

という山上憶良の歌があります。瓜を食べれば子どもらのことが思い出される、栗を食べるとなおさら偲ばれる。栗を食べている実澄に『万葉集』の話、これは実澄も「おっ!」と思ったのではないでしょうか。

実澄に「万葉の歌詠みで誰が好きか?」と問われると、柿本人麻呂であると答えます。ここは憶良ではありませんでした。人麻呂の、国と帝、家と妻を思う歌が胸に響くと。

柿本人麻呂(人丸)といえば万葉歌人の代表格で「歌聖」ですから、ここで人麻呂が好きだというのもわかりますし、愛妻家として伝わる光秀らしい理由でもあります。

ところで、光秀は実際に人麻呂が好きだったのかもしれません。岐阜の恵那市明知町にある金弊社八王子神社の境内に柿本人麻呂社があり、そこに人麻呂が祀られています。伝承によれば、ここに人麻呂を祀って楓を植えたのは光秀であったとか。

一度は追い返されたものの、実澄にはしっかり気に入られた光秀。実澄は「歯ごたえのある武士(もののふ)」と評しました。栗だけに。

次回、光秀は実澄の手引きで、三条西家の家人の出で立ちで正親町天皇に会います。

【主な参考文献】

- 『国史大辞典』(吉川弘文館)

- 校注・訳:小島憲之・木下正俊・東野治之『新編日本古典文学全集7萬葉集(2)』(小学館、1995年)※本文中の引用はこれに拠る。

コメント欄