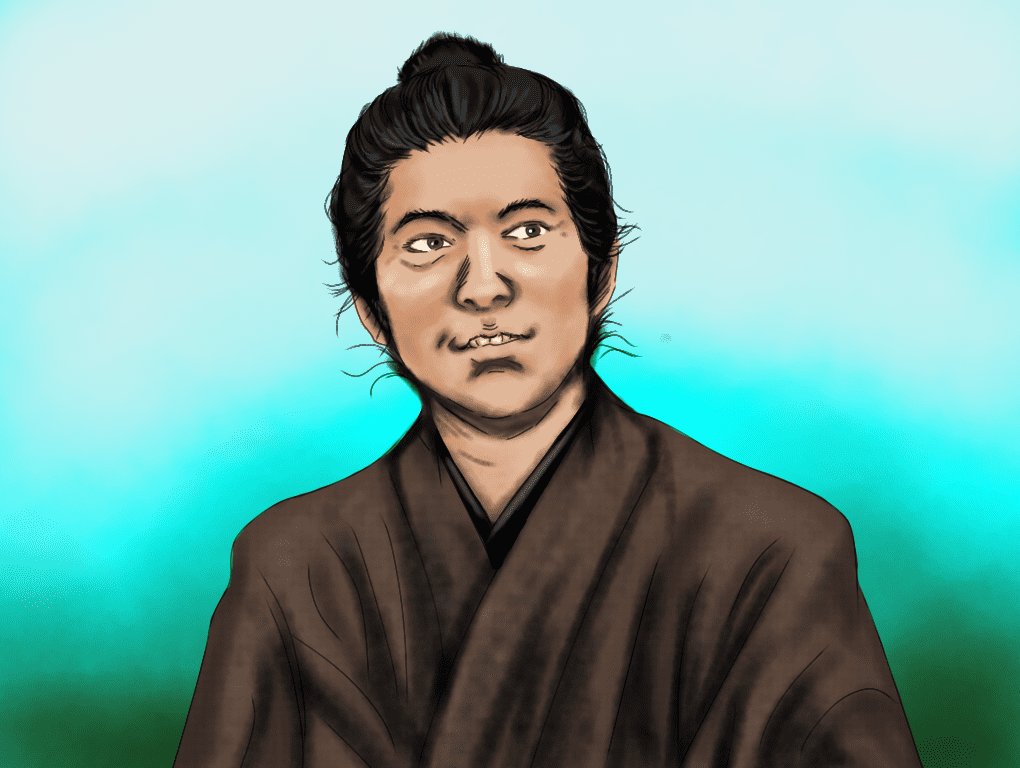

「尾高惇忠」彰義隊創設メンバーのひとり。富岡製糸場の初代場長も務めた、渋沢栄一の師

- 2021/06/04

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

日本の近代企業創設に尽力し、「実業の父」とも呼ばれる渋沢栄一。2021年の大河ドラマでは主人公として描かれ、2024年度からは新一万円札の肖像に採用されることでも注目度が高まっていますね。そんな渋沢栄一は優秀な師に恵まれたことが知られており、幼少時より文武の教えを授かった生涯の師と呼べる人物がいました。それが尾高惇忠(じゅんちゅう/あつただ)です。

栄一にとっては10歳年上の従兄であり、のちには義理の兄ともなる人で、幕末の動乱を生き抜いて近代産業の興隆に人生を捧げました。今回は渋沢栄一を導いた賢者、尾高惇忠の生涯を概観してみましょう。

栄一にとっては10歳年上の従兄であり、のちには義理の兄ともなる人で、幕末の動乱を生き抜いて近代産業の興隆に人生を捧げました。今回は渋沢栄一を導いた賢者、尾高惇忠の生涯を概観してみましょう。

【目次】

出生

尾高惇忠は文政13年(1830)、武蔵国榛沢郡手下計村(現在の埼玉県深谷市)に尾高勝五郎保孝・やへ夫妻の長男として誕生しました。幼名は新五郎、諱を弘忠といい、字(あざな)は子行、号には藍香を用いました。尾高家は下手計村(しもてばかむら)の名主(庄屋)を務め、藍や油の製造も行う豪農です。特産の藍からは染色原料としての藍玉を製造し、商品として流通させることも重要な生業のひとつでした。岡部藩(現在の埼玉県深谷市の一部)藩主・阿部氏の旧臣碑には足軽相当として尾高家の人名が記録されており、代々村長職を務めて苗字帯刀を許されていました。

惇忠は幼少の頃より秀才として知られ、家業に従事しながら学問と剣術を修めました。17歳の頃には私塾の尾高塾を開設し、近隣の子弟に漢学などを教授する立場となります。

渋沢栄一も惇忠に教えを受けた弟子の一人で、栄一の父・市郎右衛門の姉が惇忠の母にあたるという従兄弟同士でもありました。さらに惇忠の妹・千代は栄一にとって最初の妻となり、義理の兄弟という絆でも結ばれていたのです。

尊王攘夷派志士として

優秀な学者肌の人物というイメージの強い惇忠ですが、実は尊王攘夷思想の大きな原動力となった「水戸学」の信奉者でもありました。そのきっかけは天保12年(1841)、父・勝五郎とともに水戸藩の軍事演習である「追鳥狩」を観て感銘を受けたことによるとされています。惇忠11歳の頃のことであり、追鳥狩は他藩から多くの見学者が訪れる一大行事になっていきます。

水戸学は過激思想のようなイメージで受け取られることが多いようですが、徳川斉昭の主張は極論すれば日本防衛と勧農推進の2点だったといえるでしょう。すなわち外国勢力に対抗する防備を固めることと、国力の源である農業を保護・発展させることです。

やがて尊王攘夷という武力行使を辞さない巨大な政治運動へと推移していきますが、本来的には幕府と敵対することが目的ではなく、あくまでも当時の日本を守るための現実的な献策を多く含んだものでした。惇忠は長じて尊攘派の志士として活動を開始しますが、その立場としては水戸学本来の姿を志向したものだったのかもしれません。

一村の長という重責を担う一族の継承者であった惇忠は、自身が先陣を切って攘夷運動に奔走することはできませんでした。しかし弟の尾高長七郎は尊攘派志士としての存在感を江戸でも高めており、そこには惇忠との緊密な連絡のあったことがうかがえます。多くの門弟を抱える惇忠は文武ともに指導的な立場にあり、その人柄や思想を慕うのは渋沢栄一ばかりではありませんでした。

過激さを増していく攘夷の機運のなか、ついに文久3年(1863)には惇忠が主導した攘夷計画が立案されます。その作戦のあらましは、以下の通りでした。

- 1.上州・高崎城(現在の群馬県高崎市に所在)を襲撃して武器類を奪い、一党の拠点とすること

- 2.鎌倉街道を南進すること

- 3.横浜の外国人居留地を焼き討ちすること

これらの武力行使計画には多くの同志が賛同し、断行直前にまで緊張感は高まっていたといいます。しかし意外なことに、これに異を唱えたのは志士としても名を馳せた惇忠の弟・長七郎でした。

比較的自由な立場から、実際に自分の目で諸国の情勢を見てきた長七郎は、その時の社会情勢が短絡的な攘夷には逆風となることを把握していたのです。

同年に起こった八月十八日の政変では、朝廷から過激尊攘派の公家や長州勢力が一掃されました。また、前後して挙兵した天誅組や、生野の変での勢力が討伐対象となって壊滅した事実があり、軽挙妄動を戒めたのでした。

長七郎の説得は夜通し続いたともいわれ、その身命をかけた説諭と気迫の前に、ついに惇忠や栄一らも計画中止を受け入れました。その後、惇忠が自ら表立って活動することはなかったようですが、長七郎との連絡は絶えなかったため、陰に陽に影響力を持ち続けたことは想像に難くありません。

旧幕府軍として

幕末の動乱はやがて巨大な倒幕運動へと変貌していき、惇忠が目指したであろう尊王攘夷とはベクトルの異なる思惑が雄藩を動かしていました。そのことを思わせる象徴的な出来事のひとつが、明治元年(1868)の「彰義隊」結成です。その時点で、徳川慶喜は新政府への恭順を誓って上野寛永寺に謹慎していましたが、一橋家の旧臣ら有志が集って治安維持部隊を創設。「大義を彰(あきら)かにする」という意味から「彰義隊」と命名し、その創設に関わったのが惇忠でした。それというのも、彰義隊設立の発起人となり頭取(隊長)に選任されたのが惇忠の従弟・渋沢成一郎(喜作)であったためです。

上野戦争での新政府軍との戦闘が知られる彰義隊ですが、成一郎や惇忠は隊士らと反りが合わず、脱退して新たに「振武軍(隊)」という組織を作りました。

しかしこの振武軍は同年5月、現在の埼玉県飯能市で新政府軍と交戦し壊滅しています。渋沢栄一の『実験論語処世談』によると、惇忠はこの後故郷の血洗島へと帰還し、成一郎は函館戦争まで戦ったとしています。

維新後~最期

惇忠は明治2年(1869)には静岡藩に勤め、勧業附属という立場になっています。同年末には地元農民の水路変更への反対運動、「備前渠取入口事件」で先頭に立ち、民部省への提訴などを主導して事件を解決させました。その手腕から着目された惇忠は翌年民部省へと招かれ、監督権少佑という役職に任じられています。ついで大蔵省勧業寮へと移籍し、富岡製糸場の創設に計画段階から関わり、その初代場長に就任しました。維新後のキャリアは従弟である渋沢栄一とよく似ており、栄一は新政府への出仕を当初辞退したものの、大隈重信の説得を容れて民部省への奉職を決意したといいます。

惇忠を新政府へと招いた経緯にはそんな栄一の働きかけがあったといい、優秀な人材として日本の近代化政策推進に必要とされたことがわかります。

惇忠は富岡製糸場長として勤務のかたわら、秋蚕飼育法の研究を続けてその普及に尽力。明治9年(1876)末には製糸場を退職し、翌年からは第一国立銀行の盛岡支店・仙台支店の支配人を務めました。同時に藍の製造法について改良と普及に努め、明治25年(1892)に銀行を退職。惇忠62歳のことでした。

その後は東京へと戻り、明治34年(1901)に71歳で永眠。その魂は故郷・下手計の尾高家墓所に眠っており、「藍香院惇徳格知居士」の戒名がある墓石には、渋沢栄一による碑文が三面にわたって刻まれています。

おわりに

尾高惇忠という人物は、これまで必ずしも大きな脚光を浴びてきたわけではありませんが、間違いなく歴史の転換点に深く関わってきたことがよくわかりますね。偉人と称えられる渋沢栄一ですが、その回顧録のなかでは惇忠のことを常に「先生」と呼んでいることが印象的です。

【主な参考文献】

- 『国史大辞典』(ジャパンナレッジ版) 吉川弘文館

- 『日本人名大辞典』(ジャパンナレッジ版) 講談社

- 「江戸時代における埼玉県の剣術」『武道学研究 11-3』 志藤義孝 1979 日本武道学会

- 公益財団法人 渋沢栄一記念財団 デジタル版「実験論語処世談」

- 深谷市HP 渋沢栄一デジタルミュージアム

コメント欄