「坂本龍馬」幕末風雲児の代名詞!あまりにもヒロイックな、約30年の人生とは

- 2021/11/19

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

幕末という日本史上屈指の動乱の時代をヒロイックに駆け抜け、わずか32年という人生で維新回天への巨大な原動力となったその生き様は私たちに感銘を与え続けています。彼を語るテーマについて尽きることはないものの、本稿ではその人生を駆け足で概観してみることにしましょう。

出生~少年時代

坂本龍馬は天保6年(1835)11月15日(10/15・11/10説もあり)、土佐藩郷士・坂本八平直足の次男として高知城下本町に生を受けました。そこは現在の高知県高知市本丁筋一丁目にあたり、坂本家は質屋を営んだ豪商・才谷屋の分家でした。龍馬の母・幸の曽祖父の時代に郷士株を購入し、その長男を士分として分家させたのが郷士坂本家の始まりです。

龍馬とは通称であり、諱は直陰(なおかげ)、後には直柔(なおなり)を名乗っています。有名な才谷梅太郎という名前は土佐脱藩後の変名であり、家系に連なる才谷屋からとったものとされています。

少年時代の龍馬が必ずしも壮健でなく、むしろ劣等生だったというエピソードはよく知られています。

ですが、実際にはそういったことを示す一次資料は見つかっていません。ただ、満11歳頃に実母を亡くし、継母の以前の婚家であった川島家で海外情勢などの知見を得たこと、長兄とは20歳ほども年齢が離れており、3歳年上の姉・乙女をとても慕っていたこと、等が伝わっています。

龍馬は満13歳頃、高知城下の小栗流・日根野弁治の道場に入門します。この小栗流は幕末土佐の系統では剣術が中心となっていたようですが、流名に「和(やわら)兵法」とあるように本来は柔術を含む総合武術としての性格が強いものでした。

龍馬はかなり熱心に日根野道場で剣術の稽古に打ち込んだことがうかがえ、嘉永6年(1853)には同流の「目録」を与えられました。このレベルは流派によって位置付けは異なるものの、中級伝位としてのお墨付きを得たと考えてよいでしょう。

江戸遊学時代

小栗流目録を得たその同年、19歳の龍馬は一度目の江戸遊学へと旅立ちました。幕藩体制下では藩外に出ることはいわば留学でしたが、武術修行や学問研鑽などを名目に江戸へと出ることが広く行われていました。もっとも、優秀な人材が藩費で派遣される場合と、自費で遊学する場合とがありました。実家が裕福だった龍馬は後者であり、藩の許可を得て修行に赴いています。

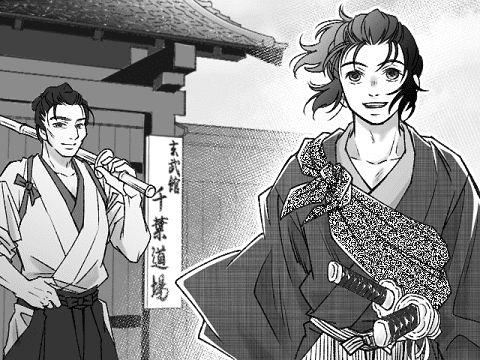

この時に入門したのが有名な北辰一刀流の道場でした。一般には「玄武館」の道場名が知られていますが、流祖・千葉周作の通称「大千葉」と、その弟・定吉の「小千葉」とに分かれていました。

龍馬は小千葉の千葉定吉の門弟でしたが、それというのも身分制度の厳しい土佐藩では上士は大千葉、下士は小千葉と通う道場が定められていたため、といいます。

同年6月3日、浦賀沖に黒船艦隊が来航したことを受け、龍馬も召集されて品川の土佐藩下屋敷警備の任に就きました。このとき家族に宛てた書簡では、外国勢力を相手に戦う所存であるという血気盛んな内容がみてとれます。

龍馬は江戸で山鹿流の軍学も学びましたが、12月には思想家として有名な佐久間象山の門下ともなっています。象山は翌安政元年(1854)4月に吉田松陰の密航未遂に連座して投獄されるため、龍馬が学んだ期間は長くありませんでしたが、その教えは砲術や蘭学に及び、大きな影響を受けたことがうかがえます。

約15か月の江戸修行を終えた龍馬は、同年6月に土佐へと帰国します。このとき本来の流派である小栗流の中伝目録を受け、日根野道場の師範代となっています。この間には藩命で薩摩藩の反射炉などを視察した経験を持つ絵師・河田小龍らと交流し、海運や国際情勢についての知見を深めました。

翌安政2年(1855)12月4日には父・八平が死去。家督は兄の権平がその翌年に継ぎ、龍馬はさらに江戸での再修業を申請。安政3年(1856)8月に土佐を出立、9月から二度目の江戸遊学を始めました。

途中、一年間の修業期間延長を申請したため、足掛け二年にわたり江戸に滞在し、この時に北辰一刀流の長刀兵法目録を授与されています。

巷間に誤解されている龍馬の北辰一刀流としての伝位はこれが最高のもので、長刀とは長い刀のことではなく、薙刀を意味しています。剣術は初伝の初目録ですが、多くの証言から相応の力量を有していたと想像されています。

安政5年(1858)9月、江戸での許された修業期間を満了した龍馬は、土佐へと帰藩しました。

土佐勤皇党入党~脱藩

土佐藩では上士と下士の身分制度が厳格であったことは先に述べましたが、幕末においては徐々にそのヒエラルキー間での対立が深まっていきました。それが決定的になったのが文久元年(1861)3月の「井口村刃傷事件」とされています。上士と下士の諍いで双方に死者が出たものの、藩の最終的な処分は下士側にのみ苛烈であったことを印象付け、その憤懣はピークに達したといえます。

同年8月、江戸に登っていた武市半平太を盟主として結成されたのが「土佐勤皇党」です。帰国した半平太は土佐本国で活動を展開し、龍馬は9番目の加盟者として名を連ねます。

勤皇党は最終的には幕政に影響するほどの勢力となりますが、当初から諸藩の情勢を探るため、党員を藩外視察へと派遣していました。その流れの中で、薩摩の島津久光の上洛が象徴する勤皇活動に呼応すべく、次々と土佐の人材が脱藩を決行するようになりました。

龍馬も文久2年(1862)3月に脱藩。諸国を巡りつつ、8月に江戸での師家、北辰一刀流の小千葉道場へと寄宿します。

勝海舟 門下時代

三度目の江戸滞在時に、龍馬は志士として多くの影響力ある人物と知己を得ています。その筆頭として勝海舟の名が挙げられ、同年12月に松平春嶽の紹介状を持って面会を果たしています。龍馬はこの時に海舟の門下になったと考えられ、やがて「神戸海軍操練所」に代表される近代海軍創設の黎明期に関与することとなります。

文久3年(1863)2月、龍馬は海舟の仲介によって脱藩罪を赦免されますが、4月には土佐本国で勤皇党の大粛清が行われました。

これを受けて龍馬は元治元年(1864)2月に再び脱藩。海舟の右腕として働きますが、10月に海舟が失脚したことで海軍操練所が閉鎖されることになり、塾生らの身柄は薩摩藩が引き受けることとなりました。

亀山社中結成~最期

慶応元年(1865)、薩摩藩や長崎の豪商である小曽根家の支援を受け、龍馬は仲間とともに「亀山社中」(かめやましゃちゅう。のちの海援隊)を設立します。

「亀山社中」の命名は、龍馬らが最初の拠点とした地である「亀山」、そして組合・結社などの仲間を意味する「社中」をあわせたものです。日本初の商社とも形容されるこの組織は、貿易や海運などを業とする一方、倒幕運動への参加も目的としていました。

洋式武器の導入を中心に、不倶戴天の敵とされた薩摩と長州を接近させることに成功し、翌慶応2年(1866)1月には薩長同盟を成立させています。

龍馬がこの運動に果たした役割の詳細はいまだ議論が尽きないようですが、維新における土佐の存在感を不動のものにしたといえるでしょう。

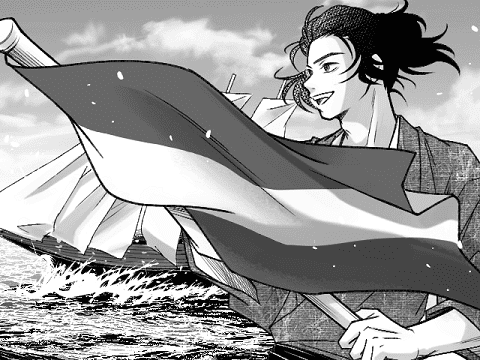

しかし一連の運動から龍馬は幕府に追われる身となり、薩長同盟締結の翌日には京都寺田屋で幕吏に襲撃されたことは有名です。窮地を脱した龍馬は妻のお龍とともに薩摩で静養、同年6月の第2次長州征討では自ら艦船を指揮して長州藩に合力しました。

翌慶応3年(1867)1月、維新へと方針転換していた土佐藩は参政・後藤象二郎をして龍馬と面会、脱藩罪を再び許し、「海援隊」と改めた亀山社中を正式な土佐の組織として龍馬がその隊長となりました。

海援隊は戦闘集団ではなく、これも会社や企業としての性格が強いものとされています。

同年10月、土佐が主導する形で建白した大政奉還が実現。武士の世は終わりを告げます。しかし、反幕府運動家としてマークされていた龍馬は約1か月後の11月15日、京都・近江屋で京都見廻組の襲撃を受け、32年の生涯を閉じました。その亡骸は京都東山の霊山(現・霊山護国神社)に埋葬されています。

おわりに

歴史上の人物としてあまりにも有名な坂本龍馬。そのヒロイックな生き様は多くの創作の題材としても扱われ、史実通りではないエピソードが独り歩きしていることも見受けられます。ともあれ、これほどまでに愛される龍馬の魅力は時代を越えて老若男女を虜にし続けています。

【主な参考文献】

- 『国史大辞典』(ジャパンナレッジ版) 吉川弘文館

- 『日本人名大辞典』(ジャパンナレッジ版) 講談社

- 文化遺産オンライン 小栗流和兵法

- 高知県立坂本龍馬記念館

コメント欄