「小田原城の戦い(1561年)」軍神・謙信が攻略できなかった天下の堅城!上杉・関東連合vs後北条の戦い

- 2020/11/30

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

小田原城への攻撃といえば、後北条氏が滅亡した豊臣秀吉による大攻囲を思い浮かべるかもしれません。しかしその約20年前、上杉謙信と関東諸将の連合軍が小田原城を包囲したことがありました。それが永禄4年(1561)の「小田原城の戦い」です。

後北条氏の本拠にして難攻不落の巨大要塞として知られたこの城と、謙信はどう対峙したのか。その歴史の概要を見てみることにしましょう!

後北条氏の本拠にして難攻不落の巨大要塞として知られたこの城と、謙信はどう対峙したのか。その歴史の概要を見てみることにしましょう!

- 上杉謙信は時代とともに様々に名を変えていますが、本コラムでは混乱を避けるため「謙信」で統一します。

- 相模・小田原の勢力は混乱を避けるため「後北条」で統一します。

合戦の背景

当時の小田原城とは

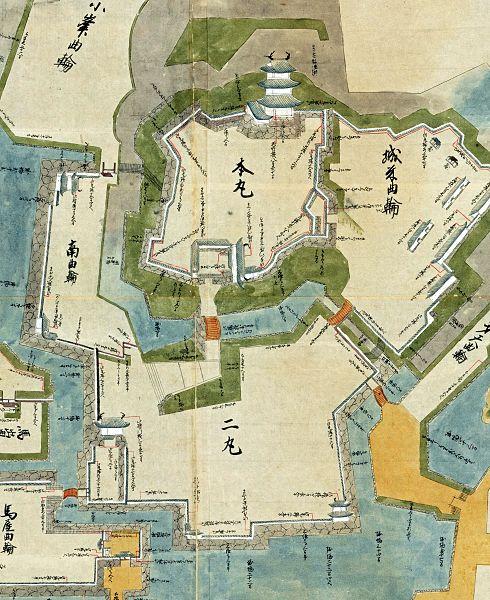

最初に、謙信が後北条氏と戦った時代の小田原城についておさらいをしておきましょう。現在の姿からは惣石垣の近世城郭をイメージするかもしれませんが、それは対豊臣秀吉戦の防備を含めて拡充されたものといえます。本稿の時代での小田原城はそのプロトタイプと言い換えられますが、それでも巨大で壮麗な堅城だったと伝えられています。

丘陵を中心とした元々の古郭から徐々に拡張した平山城で、三の丸外側の城下町を囲む大外郭を設け「総曲輪五里」と呼ばれた強力な防御機構を備えていました。ただし、近年の研究成果では謙信と後北条が戦った時代の小田原城は、二の丸外郭までの構えであったと考えられています。

戦に至る経緯

建前上は室町幕府統治下にありながら、後北条氏は関東地方においてその勢力を拡大していました。天文15年(1546)、「河越夜戦」で知られる第5次河越城の戦いで関東管領「上杉憲政」・古河公方「足利明氏」らが「北条氏康」に完敗。室町幕府による関東統治の基盤が壊滅状態となり、上杉憲政が頼ったのが越後の謙信(当時:長尾景虎)でした。

永禄2年(1559)、謙信は二度目の上洛を果たし正親町天皇・足利義輝に謁見。管領相当待遇を与えられ、事実上の関東勢力征討軍として後北条氏と対峙していくことになります。

合戦の経過・結果

小田原の戦いにおける前哨緒戦

謙信による関東征討の軍事行動は永禄3年(1560)を皮切りに、各地の諸城を次々と攻略していきます。同年8月に手勢約8000をもって越後を出陣、10月初めには上野国(現在の群馬県あたり)の「沼田城」を攻略。また、関東七名城の一角としても名高い同国「厩橋(まやばし)城」を攻め取ると、ここを関東征討の拠点と位置付けます。

上野国および武蔵国(現在の神奈川県の一部を含む、東京都・埼玉県あたり)の諸城を攻略していった謙信はその軍事力のみならず、幕府の任務といういわば大義名分をもっていました。しかも関白「近衛前久」を奉じ、弱体化したとはいえ関東管領の上杉憲政もいたことから、主に上野・武蔵方面の諸将が謙信の配下に参集していきます。

その間、戦局判断のためか反応の鈍かったその他地域の勢力にも説得を試み、後北条氏からの切り離しを工作しています。かねて後北条と同盟関係にあった甲斐の武田・駿河の今川両氏が援軍を送りますが、徐々に後北条は小田原方面へと封じ込められていきます。

上杉軍は12月初旬に武蔵「河越城」、下総「古河御所」といった重要拠点を包囲、後北条は各地兵力を小田原城に集結させ籠城戦の構えを示しました。

これらが小田原城の戦いへといたる前哨戦の概要です。

小田原城攻囲戦

永禄4年(1561)の新年を上野・厩橋城で迎えた謙信は、2月になると越後に残留していた「直江実綱」を召集。下総の古河御所を制圧し、後北条が擁立した古河公方である「足利義氏」を放逐します。2月27日に鎌倉・鶴岡八幡宮で戦勝祈願を行い、小田原城へと進軍を開始。

3月には関東諸勢力も続々と謙信の元に参集し、その兵力は諸説ありますが『関八州古戦録』によると、実に11万3000もの大軍になったとされています。

以下、3月における上杉軍の、小田原城をめぐる軍事行動を時系列順に見てみましょう。

- 3/3頃…当麻(現在の神奈川県相模原市南区)に陣を張る

- 3/8……中筋(現在の神奈川県中郡)に到達

- 3/14……大槻(現在の神奈川県秦野市)で後北条家臣「大藤秀信」の部隊と交戦

- 3/22…曽我山(現在の神奈川県小田原市曽我)で戦闘

- 3/24…ぬた山(現在の神奈川県南足柄市怒田)で戦闘

謙信自身も3月下旬までには小田原のすぐ近くまで迫り、酒匂川のほとりに陣を張って対峙しました。上記のように小田原城周辺での戦闘はありましたが、本城での戦いを詳しく伝える確実な史料はみつかっていません。

しかし『関八州古戦録』では上杉軍先鋒を務めた武蔵の「太田資正」が、当時の小田原城大手門であった蓮池門に突入し、後北条の部隊が激しく応戦した旨が記されています。

ただしこの蓮池門(幸田口門)は三の丸の虎口であり、先述のようにこの戦役当時の小田原城は二の丸外郭構えだったと考えられることから、史実とは異なる可能性も高いでしょう。

一方で『上杉家文書』によると、小田原城下における目立った戦闘はなく、上杉軍が城下に放火して挑発したにも関わらず、後北条方は徹底して籠城戦の構えを崩さなかったとしています。

上杉軍内の不協和音

籠城戦に徹した小田原城はあまりにも堅固で、3月下旬の段階で既に参陣諸将から長期戦役への不満が噴出していました。謙信の領国である越後内でも紛争などのトラブルが続出し、また後北条と同盟関係であった武田・今川の援軍も小田原へと迫っていました。

上杉軍に合力した諸将は決して強力な紐帯で結束していたわけではなく、互いにいがみ合うような様子も古記録の行間から推察されます。そのため、勢力図がどう塗り変わるかわからない切迫した状況だったことがうかがえるでしょう。

いわば我慢比べの側面もある籠城勢力の攻囲戦では、軍内の足並みの乱れは大きく士気を低下させた可能性があります。このような上杉軍内の不協和音は、小田原城攻略の足かせになったことが想像されます。

謙信の関東管領就任と上杉軍の内部崩壊

翌閏3月(旧暦のうるう年は同じ月が連続し、13か月となる)16日、謙信は鎌倉府の鶴岡八幡宮において関東管領の就任式を執行します。謙信はこの時に先代関東管領・上杉憲政から山内上杉氏の家督を継ぎ、名を「長尾景虎」から「上杉政虎」へと改めました。

しかし先に述べたように参陣諸将の中には長期出兵を負担とする声もあり、無断で撤兵する者も現れたといいます。折しも関東地方は凶作が続き、兵糧の補給など軍事行動を支える基盤に大きな問題があったとも考えられています。

また、謙信は甲斐の武田氏との決戦も控えており、この後小田原にとって返すことはなくついに小田原城を攻略することはできませんでした。

戦後

謙信はこの後に第4次川中島の戦いに臨み、武田氏との大規模な戦闘を展開しました。上杉軍の脅威が去った後北条氏は勢力を盛り返し、関東の騒乱は戦後も続くことになります。一方で小田原城は、軍神とまで呼ばれた名将・謙信の軍の攻め手を許さなかったことから、天下の名城としてその名を轟かせることになったのでした。

おわりに

生涯を戦場で過ごしたといっても過言ではない謙信の人生のうち、この関東遠征はおよそ10か月にわたる長い戦でした。同時多方面に軍事行動を展開せざるを得なかった謙信にとって、脆弱な連合軍による堅城の包囲という持久戦は非常に苦しいものがあったようです。しかしながら関東管領への就任など、名実ともに幕府方の大義を背負うという節目の出来事もありました。

多くの伝承に彩られるとおり、その将器を天下に知らしめる節目の時期だったといえるかもしれませんね。

【主な参考文献】

- 『日本歴史地名体系』(ジャパンナレッジ版) 平凡社

- 『国史大辞典』(ジャパンナレッジ版) 吉川弘文館

- 『歴史群像シリーズ 50 戦国合戦大全 上巻 下剋上の奔流と群雄の戦い』 1997 学習研究社

- 「関八州古戦録」『史籍集覧.第5冊』 近藤瓶城 編 1925 近藤出版部

- 小田原市公式HP 小田原城

コメント欄