敵性語 言葉の戦争?…日本政府が行なった英語禁止令の歴史的背景

- 2024/04/04

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

戦時中、特に太平洋戦争(1941~45)が始まると、英語は敵性語(てきせいご。敵国の言葉)だとされて使用禁止。何でもかんでも日本語表記に改められます。

うまい!と思うものから無理やり感が満載のものまで、様々に言い換えられましたが、そもそも誰が使用禁止を言い出したのでしょうか?

うまい!と思うものから無理やり感が満載のものまで、様々に言い換えられましたが、そもそも誰が使用禁止を言い出したのでしょうか?

発端は英語教育不要論

日本での英語禁止論の始まりは、大正時代の英語教育不要論に始まるようです。大正5年(1916)、弁護士であり、政治家でもあった大岡育造が『教育の独立』と言う論評を書いて、英語を必修科目からはずすよう主張します。

大正13年(1924)には、ジャーナリストで随筆家でもある渋川玄耳が、『何を恐るるか日本』との論評で “中学校英語排斥論” を展開します。この裏には同じく13年にアメリカで、“排日移民法” が成立したことがありました。

昭和に入ると、東京帝国大学名誉教授の藤村作が、「英語科廃止の急務」や「中学校英語科全廃論」を発表。学校での英語教育論争が活発になります。

もっとも、このころの英語教育不要論は、英語そのものの禁止や追放ではなく、また、敵性言語であるから排除せよ、 といったものでもありません。中学校で習得する程度の英語の知識や技能では、実際の物の役に立たないとか、麗しい言霊の国・大日本帝国が、英米に追従するような態度は如何なものか、との論でした。

しかもこれらの議論は英語教育界の内輪での議論で、社会全体には広がっていません。政府の政策にも影響せず、英語教育廃止にも至っていません。

英語そのものの追放を始める

ところが昭和15年(1940)になると、急速に様相が変わって来ます。この年の3月には、内務省が芸能人の英語芸名禁止措置を打ち出したのです。以下は政府に指示されて改名を余儀なくされた芸名等です。- ディック・ミネ → 三根耕一

- ミス・コロンビア → 松原操

- ビクター合唱団 → 勝鬨

- コロンビア合唱団 → 日蓄合唱団

昭和17年(1942)になると、読売新聞の紙面に「芸能界の決戦姿勢、仮名名前排除」の見出しが出ます。同年4月には陸軍省が傘下の学校の入試科目から英語を削除。さらに9月には東京学生米式蹴球(アメリカンフットボール)連盟が、米式蹴球を鎧球(がいきゅう)と改称します。その理由は9月21日付の読売新聞によれば、「時局に順応するため」ためでした。

同じく9月には鉄道駅構内のWCなどの英語表示が禁止されます。構内での英語併記は外国人観光客の便宜を図るためでしたが、鉄道省は「時節柄」との社会の風潮に従いました。

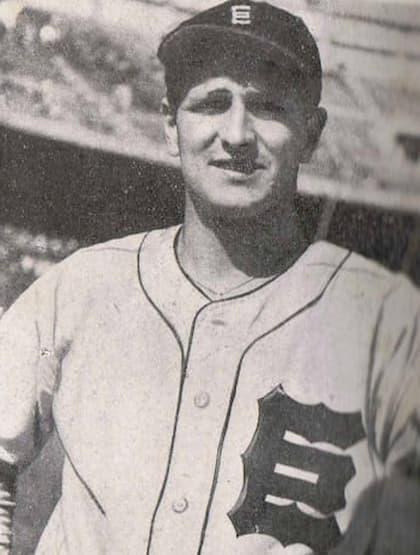

秋には日本野球連盟は英語のチーム名を禁止します。変更となったチーム名は以下のとおりです。

- 大阪タイガース → 阪神

- イーグルス → 黒鷲

- セネターズ → 翼

- ライオン → 朝日

そしてプロ野球巨人軍は、スタルヒン投手に改名を指示します。

スタルヒン:「自分には野球しかない。名前を変えれば野球を続けられるなら受け入れるしかない」

彼はそう言って「須田博(すだ ひろし)」に改名しました。

10月には文部省が、ミッションスクール系の学校などにある、英米風の校名を禁止します。

- フェリス和英女学校 → 横浜山手女学院

- プール高等女学校 → 聖泉高等女学校

- 東洋英和女学校 → 東洋永和女学校

- 山梨英和女学校 → 山梨栄和女学校

東洋英和女学校と山梨英和女学校の例は、どうやら “英和” という字が気に入らなかったようです。

また、11月には大蔵省専売局がたばこの銘柄の英語名を禁止し、以下のように変更されました。

- チェリー → 桜

- ゴールデンバット → 金鵄

なぜ急に世間の風向きが変わったのでしょうか?

それは昭和になってからの日本が軍部主導の国家となり、昭和7年(1932)の満州国の建国以来、英米との対立が歴然としてきたからです。

「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」的な発想でしょうか。歴史ある大和言葉を持つ日本人が、英語などと言う軽佻浮薄な言語を得意気に使うなど、言語道断だったようです。

この間にも日本は、昭和8年(1933)の満州建国を非難する国際連盟決議に42対1の大差で敗れ、連盟を脱退。翌年には英米とのワシントン海軍軍縮条約を破棄と孤立化を進めます。昭和12年(1937)には盧溝橋事件が勃発、昭和13年(1938)には国家総動員法を公布し、翌年には国民精神総動員委員会を設置、と日本政府は戦争への道を辿ります。

その後も続く英語狩り ついに真珠湾攻撃

昭和16年(1941)には外務省が外国人記者との記者会見での英語の使用を禁止します。以後は日本語のみの会見となり、1月8日の報知新聞夕刊は「英語偏重に一矢、外人記者会見も断然 “日本語” 」

と煽り、

「日本の世界での指導的地位を鮮明にしたものであるが、同時に“英語偏重”の風潮を駆逐する意味が含まれているところに時代的意味がある」

と説きます。

そうは言っても英語はすでに国際語、まったく抜きにもできない状況でした。外務省はこのような状況下では外国人記者に日本語を覚えてもらう必要があるとして、日本語学習を勧めています。

7月には日本軍が南部仏印に進駐、そして12月8日に日本海軍機動部隊がハワイ真珠湾を奇襲攻撃します。同じく12月に政府は「極東」との表現を禁止しました。以後、政府の出す公文書からこの表現は使わず新聞もこれに倣い、一般の会話にも「極東」を使用しないことが求められます。

この政府決定は真珠湾奇襲の一週間後、15日の次官会議でなされました。「極東」は英語の訳語だったのも気に入りませんでしたが、

「ファーイーストにはヨーロッパこそ世界の中心で、東亜の天地ははるか東の果てとの意味が込められており、大東亜戦争が宣言され、新秩序が建設されつつある今、日本人自身がこの言葉を使うのは誠に不名誉至極の行いである」

だそうです。

徹底出来なかった英語排斥

このあとも続々と通達が出た英語排斥は、文部省や内務省など日本政府が法律に基づいて指導・検閲したものと、マスメディアや民間の識者の論説に世間が同調した流れがありました。しかし、すでに簡単な英単語やラジオ・シャツ・レコードなどの物品名は庶民生活レベルで定着しており、和製英語も使われています。そして英語排斥の運動は分野や関わる人間の熱意に大きな差があり、政府や軍の首脳部でもうっかり使ったりと、なかなか徹底されたものにはなりませんでした。

おわりに

「敵を知り己を知れば百戦危うからず」戦国武将でさえ知っていたこの言葉。アメリカでは敵性用語を禁止した日本とは逆に、戦争中に日本語や日本を知ろうとしました。もちろん敵を知るためにです。

【主な参考文献】

- 大石五雄『英語を禁止せよ』ごま書房/2007年

- 松井愈『戦争と平和の事典』高文研/1995年

- 地理情報開発/編『地図と写真でみる半藤一利「昭和史1926-1945」』平凡社/2021年

コメント欄