【家紋】三つ星は戦いの神!毛利氏の家紋「一文字三星」に秘められたオリオン座の謎

- 2025/11/18

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

史実としては正確でないとしても、そんな伝説は耳にした人の心を打ち、ひいてはそのエピソードをもつ家中や武将へのイメージの基盤ともなることがあります。有名なもののひとつとして、「三本の矢」という話をご存じではないでしょうか。

ある時ひとりの武将が三人の子どもたちを集め、一本の矢では簡単に折れてしまうが三本束ねると決して折れない強靭となることに例えて、兄弟三人が力を合わせて一族を盛り立てていくことを諭す、という内容です。

この伝説のもとになった武将の名は「毛利元就」。中国地方の大大名として知られる、戦国有数の実力者です。「三」という数字、そして兄弟の絆への重要性を説いた毛利氏の思想は、その家紋にも表れているといわれています。今回は、そんな毛利氏の家紋についてのお話です。

中国地方の覇者「毛利氏」とは

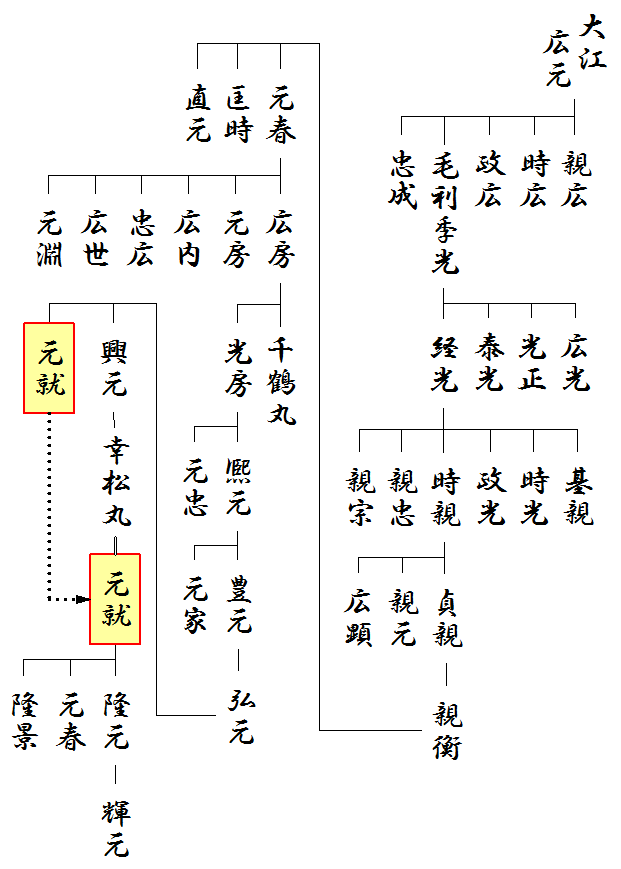

まずは毛利氏の歴史について概観してみましょう。その始祖は鎌倉幕府政所の別当であった「大江広元」の四子、「毛利季光(すえみつ)」とされています。「毛利」の氏は季光が賜った相模国(現在の神奈川県)の所領、「毛利庄」に因むものです。

毛利時親のときに、父の経光から安芸国吉田庄と越後国南条荘を譲りうけたといい、現在の広島県の一部である安芸国に分家が建てられたのは鎌倉時代末期のことでした。この分家が毛利元就の家系です。なお、そもそも毛利氏が安芸国吉田庄を手に入れた時期や経緯などはハッキリしていません。

こうして毛利氏は南北朝時代に安芸国の所領を直接統治するようになり、やがて室町時代には土着した国人領主として山名氏や大内氏の家臣となりました。

中国地方の10か国と北部九州の一部までを支配下におさめた最盛期の当主は「毛利元就」で、先の「三本の矢」の伝説は元就が子どもたちに与えた教訓がベースになっています。

毛利氏の家紋は、「オリオン座」の一部?

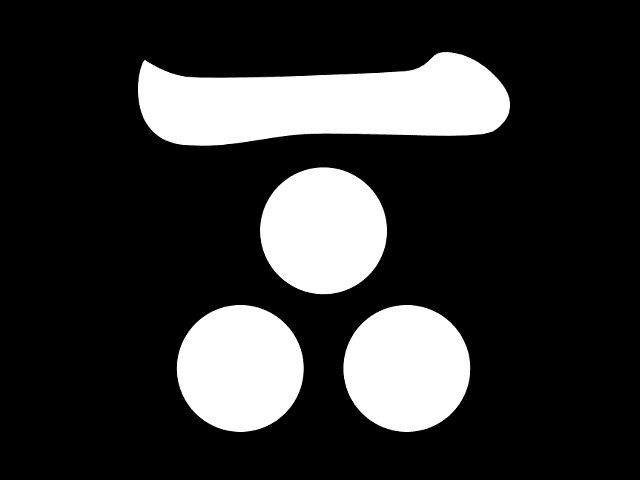

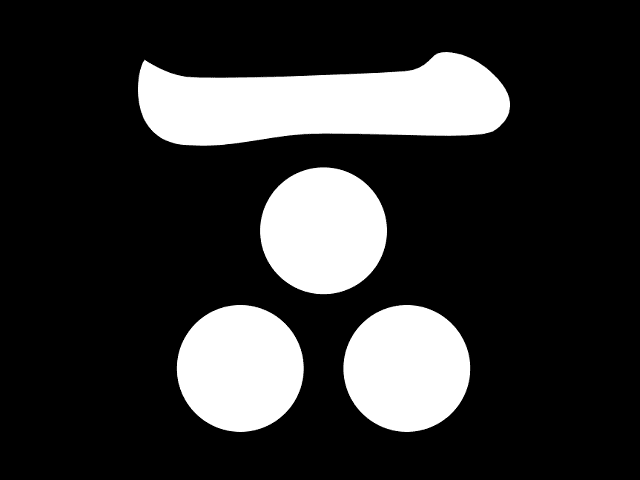

毛利氏の家紋は「一」の下に「●」を三つ積み重ねた、とてもシンプルな形をしています。一目見たら忘れられず、小さなお子さんでもすぐに模写できそうな単純さが、逆に強いインパクトになっている好例ともいえるでしょう。

この紋は「一文字三星」「三星一引」「毛利星」などと様々な名称があり、長州の紋として「長門星」と呼ばれることもあります。

家紋には植物や動物、昆虫や気象などを象った複雑なデザインが多くみられますが、毛利氏の紋はそれらに比べるとずいぶんと記号的な印象を受けますね。ところが、この紋は単なる記号ではなく、重大な意味づけを持ったものとされているのです。

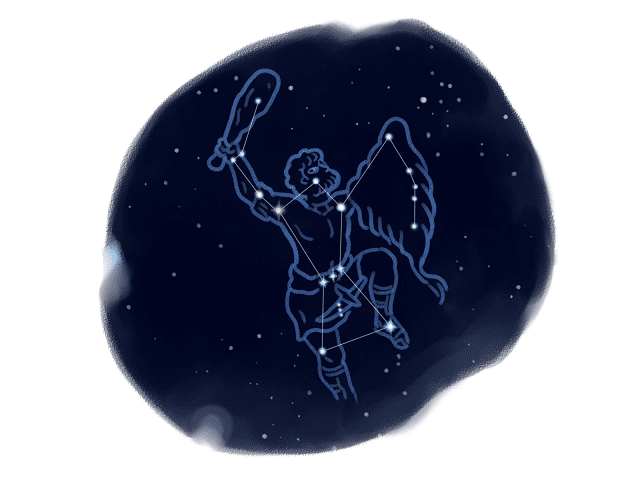

毛利氏の紋を構成する「三星」の部分は、古代中国で戦の神として信仰された「将軍星」に因むもので、現在でいう「オリオン座」の真中のくびれた部分にある、横三つの星であるといいます。

オリオンのベルトとも呼ばれる「アルニラム(ε)星(中央)」「ミンタカ(δ)星(右)「アルニタク(ζ)星(左)」」のことで、古来より季節や時刻を知る目安としても親しまれてきました。特に航海においては天体から方向を把握する技術が必要とされ、海民を起源とする氏族がこの紋を多く用いることが知られています。

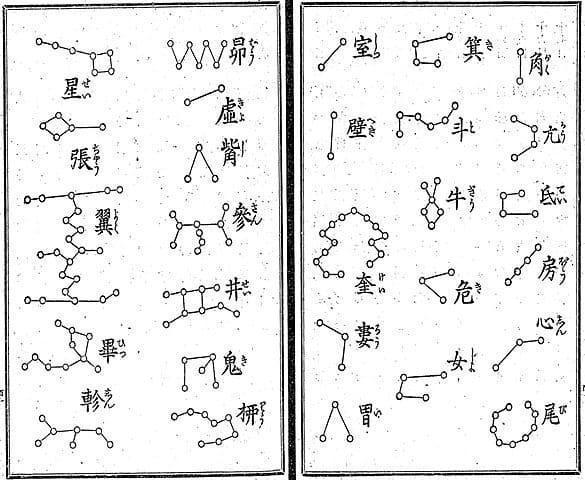

また、古代インドの占星術に起源をもち日本でも密教とともにもたらされた、日ごとに割り振られた天体で吉凶を判断する「二十八(七)宿」では「参(しん)」に相当し、「からすき星」などの別名でも呼ばれています。

二十八宿は現在でも詳細なカレンダーに記載されていることがあり、概ね建築や旅に吉の日取りとされています。

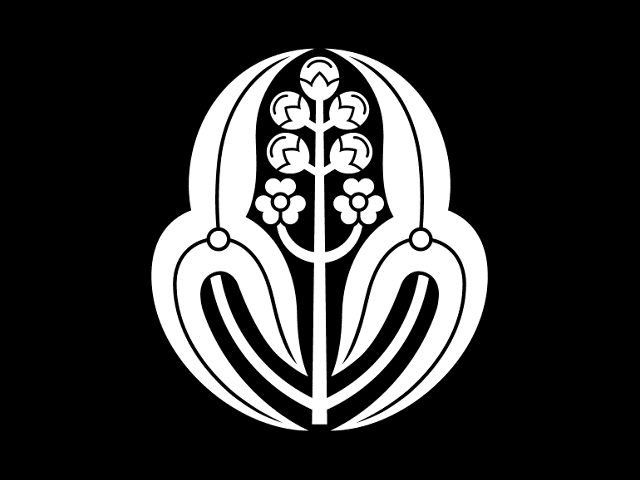

替紋の「長門沢瀉(ながとおもだか)」

有名な一文字三星のほか、毛利氏では「沢潟(おもだか)」という植物に由来するものを替紋として用いていました。沢潟は葉が尖った三叉状になっていることから「矢尻」を思わせるとして、「勝軍草(かちいくさぐさ)」の別名で武家に尊ばれてきました。

「十大家紋」のひとつとして非常にポピュラーな意匠ですが、毛利氏の「長門沢潟」は花茎を中心に左右に葉を配した「抱き沢潟」というタイプとなります。

毛利元就が出陣にあたって、「勝虫」の異名をとるトンボが勝軍草である沢瀉に止まったのを目にして、勝利への吉兆としたことに由来すると伝わっています。

験かつぎを大切にした武家らしい紋であり、関ケ原の合戦以降はこの沢潟紋の使用頻度が高くなっていくことが指摘されています。

おわりに

毛利氏として最大版図を築き上げた元就の「三本の矢」伝説は、史実のとおりではありません。しかしそのモデルとなった子どもたちへの長い書状からは、兄弟が力を合わせて生きていくことへの強い願いが感じられます。元就の孫にあたる「毛利輝元」は関ケ原の合戦で西軍総大将となり、敗北によって現在の山口県あたりである長門国・周防国に減封されます。

が、やがてその国は「長州藩」として維新回天の原動力の一つとなり、その紋には「一文字三星」が用いられてきたことがよく知られています。

【参考文献】

- 『見聞諸家紋』 室町時代(新日本古典籍データベースより)

- 奥平志づ江「日本の家紋」『家政研究 15』(文教大学女子短期大学部家政科、1983年)

- 秋田四郎「「見聞諸家紋」群の系譜」『弘前大学國史研究 99』弘前大学國史研究会、1995年)

- 小和田哲男監修『日本史諸家系図人名辞典』(講談社、2003年)

- 大野信長『戦国武将100家紋・旗・馬印FILE』(学研、2009年)

- 『歴史人 別冊 完全保存版 戦国武将の家紋の真実』(KKベストセラーズ、2014年)

- 中村泰朗「長門一宮住吉神社本殿の建築年代とその特質」『日本建築学会計画系論文集 第78巻 第690号』(2013年)

- ラーザール・マリアンナ「四神信仰と陰陽五行思想、二十八宿の関係について」『龍谷大学大学院国際文化研究論集 (11)21』(龍谷大学大学院国際文化研究論集編集委員会、2014年)

コメント欄