武闘派貴族・北畠顕家が駆け抜けた21年…600キロ神速行軍と後醍醐天皇への「最後の諫言」

- 2025/10/08

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

北畠顕家(きたばたけ・あきいえ、1318~1338年)は南北朝時代、後醍醐天皇に仕えた南朝の貴族で、兵を動かしても貴族らしからぬ圧倒的な強さをみせ、足利勢の有力武将を苦しめました。後醍醐天皇への厚い忠誠心を持ちながら、その政治姿勢を厳しく批判するなど実直さ、信念の強さも強烈で、21歳の若さで戦死。混沌とした南北朝時代を猛スピードで駆け抜いた武闘派青年貴族の生涯を追います。

4歳で従五位下、14歳で参議 晴れ舞台で舞う

北畠顕家は後醍醐天皇の側近貴族・北畠親房の長男です。生まれたのは後醍醐天皇が即位した文保2年(1318)で、親房は26歳。北畠氏は村上天皇を祖とする村上源氏の流れをくむ貴族。顕家は4歳で従五位下、9歳で従四位下と幼くして位階を上げていきます。短い生涯でしたが、妻子はいます。妻は日野資朝の娘または浪岡秀種の娘・頼子(萩の局)。子は浪岡氏の祖・顕成と時岡氏の祖・師顕、娘がいます。

11歳で少納言、17歳で従二位

北畠顕家は11歳で少納言に任官。元徳3年(1331)には史上最年少の14歳で参議に昇進します。父・親房も10代でそれなりの官職に就いていますが、顕家はそれ以上の早さで昇進しました。鎌倉幕府滅亡後も、16歳の元弘3年(1333)8月に従三位、10月に正三位と昇進。顕家の最終官位は17歳での従二位、19歳での権中納言兼陸奥大介で、鎮守府大将軍にも任じられています。

後醍醐天皇の笛で舞った「陵王」

後醍醐天皇が西園寺公宗の北山邸に招かれ、滞在した元徳3年(1331)3月6日、花の宴が催され、舞楽が上演されます。『増鏡』には、後醍醐天皇の笛に合わせて陵王(りょうおう)の入綾(いりあや)を巧みに舞った北畠顕家が前関白・二条道平から衣を与えられ、それを左肩にかけてさらに1曲舞ったという名場面があります。この年は8月に元弘に改元。5月には後醍醐天皇の鎌倉幕府倒幕計画が露見し、元弘の変が起き、南北朝動乱につながる戦乱が幕を開けます。

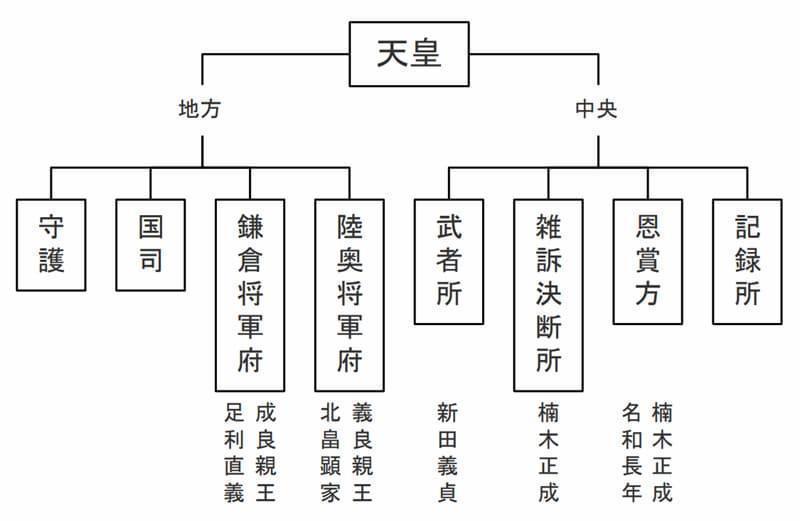

建武の新政で陸奥将軍府 南朝屈指の精鋭部隊に

元弘3年(1333)、鎌倉幕府が滅び、後醍醐天皇による建武の新政が始まると、北畠顕家は陸奥守に就任。10月、義良(のりよし)親王を奉じて陸奥へ向かいます。6歳の義良親王奉じて陸奥へ

義良親王(のちの後村上天皇)は、後醍醐天皇第7皇子で当時はまだ6歳。顕家の父・親房に抱かれて京を出ています。北畠顕家は10月20日、京を出発し、11月8日に着任。出羽も管轄し、陸奥国府の多賀城(宮城県多賀城市)を中心に東北地方全体を治める陸奥将軍府を組織します。

陸奥将軍府は小幕府といえる規模の朝廷出先機関。陸奥国府の閣僚会議である式評定衆には8人が就き、親房の再従兄弟(またいとこ)である冷泉家房や学者・藤原英房といった貴族、鎌倉幕府の政務を担った二階堂行珍、二階堂顕行といった面々が顔を揃えました。奥州の有力武士からは結城宗広、親朝父子、伊達行朝が加わっています。

北条氏残党が潜む奥州

北畠顕家は早速、北条氏残党の鎮圧に乗り出します。鎌倉幕府滅亡とともに北条氏一族は多くが討ち死に、自害しましたが、地方に逃れた一族や遺臣も多く、所領のあった陸奥には北条氏残党がかなり潜んでいたのです。顕家の陸奥到着1カ月後、元弘3年(1333)12月には津軽で北条氏残党が挙兵し、翌年もたびたび反乱が起きるなど、顕家は鎮圧に奔走します。顕家は白河結城氏、伊達氏、南部氏といった奥州の有力武士を指揮下に従え、精鋭部隊へと成長させていきます。

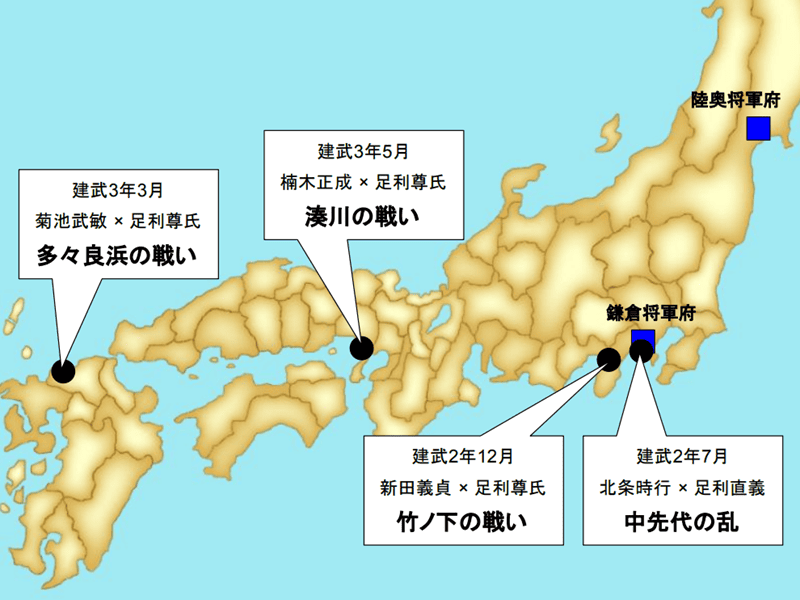

20日で600キロ!秀吉大返し超える大遠征

建武2年(1335)7月、北条高時の遺児・時行が挙兵しました。中先代の乱です。さらに、その対策や武士への恩賞をめぐり、足利尊氏が後醍醐天皇に離反。12月には尊氏が新田義貞軍を破って京に進軍します。建武の新政は瓦解し、建武3年(1336)1月、尊氏が入京し、後醍醐天皇は比叡山に逃れます。こうした建武の新政の危機に北畠顕家が登場します。

兵糧無視?進軍中の食糧は現地調達

陸奥・出羽54郡の軍勢を率いた北畠顕家は建武2年(1335)12月22日、多賀城を出発します。8月に足利勢の奥州管領として郡山城(岩手県紫波町)に入っていた斯波家長に追撃される恐れがあるので結城親朝に対応させました。越後、上野などに残っていた新田勢や千葉氏、宇都宮氏といった関東の名門武家が顕家に合流。建武3年(1336)1月2日、鎌倉の足利義詮、桃井直常を破って鎌倉を占拠します。その後は夜に日を継いで急行し、1月13日には近江・愛知川(えちがわ)宿(滋賀県愛荘町)に到着。20日ほどで600キロ超を走破した強行軍は約230キロを約10日間駆け通した豊臣秀吉の中国大返しをしのぐスピードで、歩兵は20日間毎日マラソンを続けたことになります。

装備や休息、馬の状態を考えると、実現可能か疑わしいのですが、翌年の大遠征時は『太平記』を見ると、略奪し放題だったことが書かれています。兵糧を用意せず、移動中の食糧は現地調達という非常識な行動が奇跡的なスピードを可能にしたのかもしれません。軍事指揮官として褒められたことではありませんが。

鎮守府大将軍 再び奥州へ

建武3年(1336)2月7日、足利尊氏は九州に敗走。北畠顕家は新田義貞、楠木正成と合流し、足利勢に連勝したのです。前年11月に鎮守府将軍に任じられた顕家は2月4日、鎮守府大将軍に。役目は同じですが、従二位の官位に見合った肩書きにしたのです。鎮守府将軍は従五位下相当の官職でした。

建武3年(1336)3月10日、義良親王は元服し、陸奥太守に任官。顕家は再び親王を報じて陸奥に向かいます。京出発は『南方紀伝』によると、3月24日。4月16日には相模で斯波家長の兵を撃退し、鎌倉に進撃。4月24日に宇都宮着。5月24日に小高城(福島県南相馬市)を攻略し、相馬氏を討伐します。

顕家の陸奥国府・多賀城帰還は小高城攻略後の5月25日という説があり、4月末や6月説もあります。ともかく、顕家が奥州を留守にしていた半年近くの間、東北や関東では足利勢が優勢となっていました。

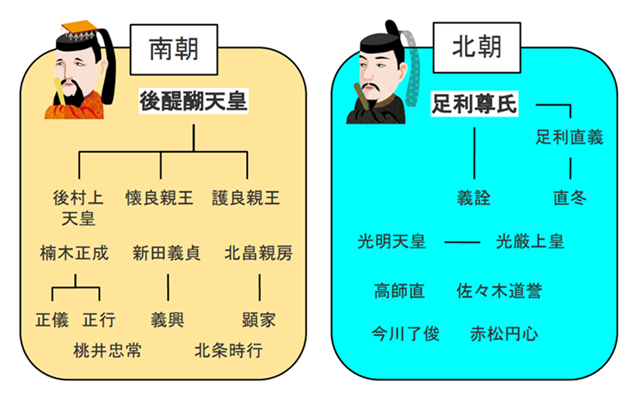

一方、京では顕家が去った後、足利尊氏が九州から反転攻勢して攻め上り、5月の湊川の戦いで楠木正成が戦死。尊氏に擁立された持明院統の光明天皇(北朝)に対抗し、後醍醐天皇は12月、吉野(奈良県吉野町)に南朝を立て、2つの朝廷が並び立つ南北朝の戦乱に突入します。

なお、顕家は10月には陸奥大介に任じられます。以前は陸奥守でしたが、親王が陸奥太守に就いたので、顕家は次官「介」に。こちらも実質的な役割は変わっていません。

後醍醐天皇痛烈批判の上奏文と直後の戦死

北畠顕家は建武4年(1337)1月、陸奥国府の機能を多賀城から霊山(りょうぜん)城(福島県伊達市)に移します。足利勢の力が強まり、国府を維持できなくなったのです。その頃、吉野に移った後醍醐天皇からは京奪還、足利尊氏討伐を命じる勅書が送られています。後醍醐天皇直筆の催促に顕家も上洛を急ぎたいところですが、顕家自身が足利勢の攻撃を受けています。急峻な霊山は守りやすく、容易に陥落はしませんが、身動きできない状態でした。

青野原の戦い 足利勢猛将・土岐頼遠らに圧勝

北畠顕家が霊山城を出発したのは建武4年(1337)8月11日。『太平記』によると、10万余の大軍です。下野・小山城(栃木県小山市)を落とし、小山朝郷を捕らえたのが12月8日。下野の武士にはかなり苦しめられ、ここで4カ月も要しました。その後は足利勢に連勝し、12月24日に鎌倉を攻略。新田義貞の次男・新田義興や北条高時の遺児・北条時行も合流し、建武5年(1338)1月2日、鎌倉を出発します。1月28日には美濃・青野原(岐阜県大垣市)で足利勢と激突。

この青野原の戦いでは完膚なきまでに足利勢をたたきのめし、猛将・土岐頼遠が一時、行方不明になるほどでした。

石津の戦い 畿内連戦の末に壮絶な戦死

足利尊氏は北畠顕家の進軍を食い止めるため、高師泰、佐々木道誉ら最強部隊を投入。たび重なる戦闘で疲弊した顕家は戦いを避け、伊勢へ向かいます。京への進撃を諦め、越前の新田義貞との合流もせず、まずは吉野入りを図りますが、それも果たせず、大和、摂津で転戦。建武5年(1338)5月22日、和泉の堺浦(大阪府堺市)で高師直、師泰兄弟と激突しました。この石津の戦いでは味方との連携もうまくいかず、全軍潰走。兵200を従えて敗走中の顕家は石津(大阪府堺市)で敵の大軍に包囲され、奮戦むなしく落馬したところを討ち取られました。同行していた奥州の武士・南部師行も戦死しています。

地方分権や租税減免などを提言

壮絶な最期を迎えた北畠顕家ですが、その7日前の建武5年(1338)5月15日、後醍醐天皇に7カ条の上奏文を提出しています。建武の新政の失政を諫める激しい内容です。(1)地方分権制を求める

(2)諸国の租税を免じ、倹約に務める

(3)官爵の登用を慎重に行う

(4)貴族、僧侶への恩恵を公平に

(5)臨時の行幸、酒宴はやめる

(6)法令の厳密な運用

(7)政治的に無益な側近の排除

後醍醐天皇の側近を無能と断じる人事への不満も入り交じり、大内裏造営計画と増税を批判するなど後醍醐天皇の独善性を手厳しく指摘しています。父・親房の意見にかなり影響を受けた面もありますが、若くして天皇に直言できる見識の高さ、度胸、実直さは顕家ならでは。さらには既に戦死を覚悟した悲壮感も見えてきます。

おわりに

北畠顕家の活躍は短い期間ですが、貴族としても武将としてもたぐいまれな才能を見せました。2度も長期遠征を敢行し、南朝劣勢の中で足利勢を何度も撃退。白河結城氏、伊達氏、南部氏といった奥州有力武士を短期間で掌握した手腕は統率力の高さも示しています。手厳しく諫言された後醍醐天皇も顕家への期待は大きかったはず。短すぎる生涯でしたが、才能、プライドの強烈さにふさわしい時代を駆け抜けたといえるのではないでしょうか。

【参考文献】

- 大島延次郎『北畠顕家』(戎光祥出版、2014年)

- 兵藤裕己校注『太平記』(岩波書店、2014~2016年)

- 亀田俊和、生駒孝臣編『南北朝武将列伝 南朝編』(戎光祥出版、2021年)

コメント欄