「大日本は神国なり」その思想で武家政権に抗った南朝のオルガナイザー・北畠親房の信念と戦い

- 2025/10/09

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

北畠親房(きたばたけ・ちかふさ、1293~1354年)は村上源氏庶流の貴族で、後醍醐天皇の信頼厚い側近でした。また文官的貴族ながら南朝の軍事指揮者となり、『神皇正統記』を著した理論的指導者でもありました。希代のオルガナイザーといえます。貴族にして南朝随一の猛将だった北畠顕家の父でもあります。南朝の重要人物、北畠親房の生涯をみていきます。

「後の三房」…若き日の左少弁辞職事件

北畠親房は鎌倉時代後期の正応6年(1293)1月、北畠師重の嫡男として生まれました。『北畠親房卿御伝記』は1月13日、『北畠准后伝』では1月29日生まれとしています。この年6月、生後半年で従五位下に叙爵。その後も11歳で正四位下、16歳で従三位、18歳で正三位、20歳で従二位と若くして高い位階を得ています。村上源氏庶流、大覚寺統の近臣

北畠氏は村上源氏の中院(なかのいん)家の分家です。初代・雅家(親房の曽祖父)が平安京最北端の一条大路より北、北畠の地に邸宅を構えたところから「北畠」を苗字としました。雅家、師家、師重と代々、権大納言で出家。北畠氏の昇進の上限は権大納言に定着します。鎌倉時代後期、皇統は大覚寺統、持明院統に分れ、皇位継承に鎌倉幕府の介入を許すような状態でした。北畠氏はほかの貴族のように鎌倉幕府との関係を築くことができず、大覚寺統との関係を深めていきます。

時期は不明ですが、北畠親房は父・師重存命中にもかかわらず、祖父・師家の養子となります。徳治2年(1307)11月には左少弁を辞任。弁官は天皇側近の実務官僚で、経験を積んで少弁、中弁、大弁と順に昇進しますが、冷泉頼俊が右大弁に任じられた異例人事に抗議する目的だったようで、左少弁辞任後は弾正大弼(だんじょうのだいひつ)に任じられました。

「後の三房」筆頭の賢臣

北畠親房の博識ぶりは、戦国時代の貴族・三条西実枝(さんじょうにし・さねき)が「広才博覧(こうさいはくらん)」と称賛。また、その有能さから「後の三房」筆頭とされます。「後の三房」は鎌倉時代末期~南北朝時代に活動した後宇多天皇の側近。後醍醐天皇にも諫言するなど賢臣として知られ、親房のほかに万里小路宣房(までのこうじ・のぶふさ)、吉田定房がいました。ちなみに「前の三房」もいて、平安時代に白河天皇に仕えた藤原伊房(これふさ)、大江匡房、藤原為房の3人です。後醍醐天皇の挙兵には不参加

北畠親房は父や祖父に比べて出世は早く、また持明院統の天皇の代でも重用されました。大覚寺統、持明院統に限らず、有能な人材と評価されたのです。後醍醐天皇即位後は元亨4年(1324)4月に大納言に任官。祖父や父の最終官位を超えました。養育の親王死去、38歳で出家

北畠親房は後醍醐天皇の第2皇子・世良(ときよし)親王の養育係を務めました。後醍醐天皇の信任の厚さが分かります。しかし、元徳2年(1330)9月17日、親王は突然、世を去ります。流行の病気でした。親房は深く悲しみ、同日に出家。38歳での政界引退です。後醍醐天皇は愛息の病没とともに親房の出家を惜しみました。長男・顕家に同行し陸奥へ

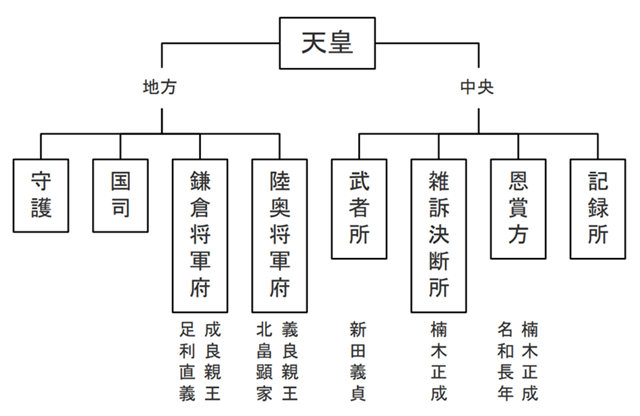

後醍醐天皇は鎌倉幕府倒幕を志し、失敗を重ねながらも元弘3年(1333)5月、ついに宿願を果たします。しかし、北畠親房は倒幕運動に参加していません。建武の新政が始まっても特に官職を任命することはありませんでした。引退した大納言なので、政治に口を出すのをはばかったのでしょうか。また、行動的な後醍醐天皇に危うさを感じていたのかもしれません。

16歳の長男・北畠顕家は陸奥守に任官し、親房も幼少の義良(のりよし)親王(後醍醐天皇第7皇子)を奉じて陸奥に同行しますが、当初は辞退の姿勢を示しています。

親房:「北畠家は代々、和歌や漢詩に励んで朝廷に仕えてきました。国司の行政、武芸にうとく、顕家の下向はご容赦いただきたい」

後醍醐:「もはや公武一統の世。文と武の道を区別すべきではない」

ただ、陸奥に赴任した親房、顕家父子は幼い親王のもと、小幕府のような陸奥将軍府を組織。この後、親房は一貫して武家の政治介入を嫌い、武家の頭角を警戒します。

尊氏追討の後醍醐天皇を諫める

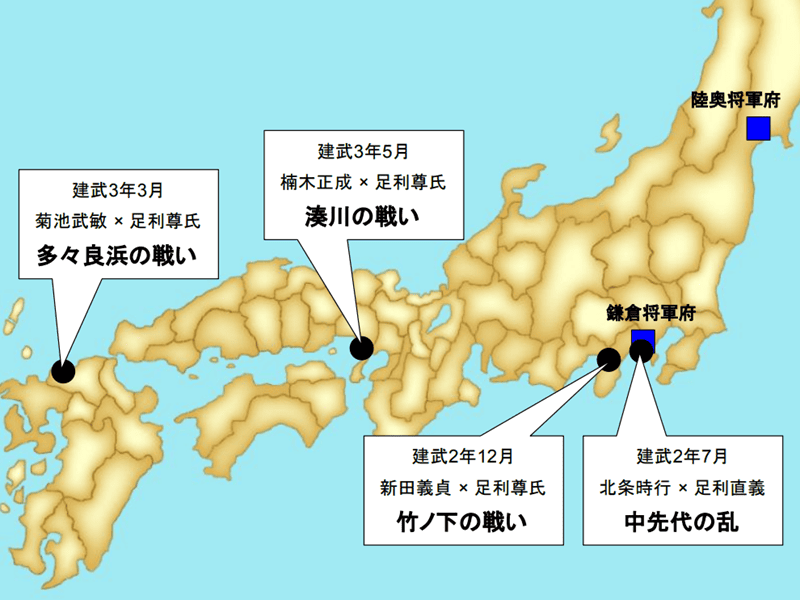

北畠親房は建武2年(1335)10月、京に帰還。中先代の乱やこれに伴う足利尊氏の関東進軍など中央情勢の変化に対応したものでしょうか。親房は具体的な官職はないものの政界に復帰した状態だったようです。この後、足利尊氏は後醍醐天皇に離反。すぐに尊氏追討の兵を送った後醍醐天皇に対し、親房が強く諫めたという逸話が『太平記』にあります。

親房:「功績のある者をすぐに排除するのは良い政治ではありません」

親房は以前から尊氏を警戒していました。では、『太平記』の話は創作かというと、尊氏を厚遇してきたのは後醍醐天皇であり、政策や人事で方針をコロコロ変える朝令暮改ぶりでは人々の信頼を失い、全国の武士はかえって尊氏を支持するようになることを強く懸念したというのが親房の真意だったのではないでしょうか。

奥州の兵を率いて上洛し、足利尊氏を京から追い出した北畠顕家は奥州に帰還しますが、親房は伊勢に移ります。親房の伊勢滞在は暦応元年(1338)9月までの1年11カ月に過ぎませんが、その子孫・北畠氏は織田信長登場まで約200年間、「伊勢国司」として南伊勢に勢力を保ち続けます。

また、親房は京帰還の翌年の建武3年(1336)、従一位になっています。

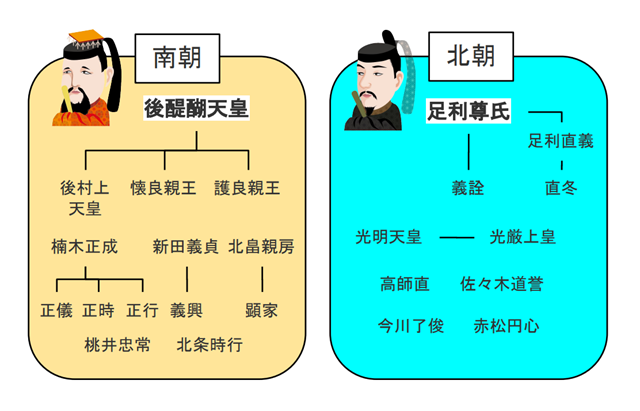

顕家戦死、関東での奮闘と『神皇正統記』

吉野に南朝を打ち立てた後醍醐天皇の要請で北畠顕家は再度上洛し、足利勢と激戦を重ねますが、建武5年(1338)5月、石津の戦いで戦死します。閏7月には新田義貞も戦死。南朝の体制立て直しのため、北畠親房らは9月、大船団で陸奥を目指しますが、暴風雨に遭遇します。義良親王の船は伊勢に押し戻され、親房は房総半島沖で遭難しました。なお、義良親王は伊勢から吉野に移り、翌年、父・後醍醐天皇崩御に伴い、後村上天皇として即位しました。

小田城から関城…常陸に5年滞在

常陸・東条(茨城県稲敷市)に漂着した北畠親房は小田治久を頼り、常陸・小田城(茨城県つくば市)に立て籠もって足利勢と戦い、次いで関城(茨城県筑西市)の関宗祐を頼りました。この間、関東、東北の武将と連絡を取り合い、反室町幕府勢力の結集を図ります。特に陸奥・白河(福島県白河市)の結城親朝には5年間で70通を超える書状を送り、側近が出したものを含めると100通を超えるとする見方もあります。関東への出兵を促す書状で、結城親朝は親房と連携して行動を起こしたこともあります。しかし、親房が再び陸奥に入ることはできませんでした。そして、当初は南朝方として行動していた結城親朝、小田治久ら有力武将も幕府勢の攻勢に追い込まれ、北朝方への転身を余儀なくされます。親房は強力な味方を失い、苦境に立たされます。

「大日本は神国なり」

5年に及ぶ常陸滞在の間、北畠親房は『神皇正統記』『職原抄』を著しました。「大日本(おおやまと)は神国(かみのくに)なり」と書き出す歴史書『神皇正統記』は南朝の正統性を訴えると同時に「徳のない君主は正統性を失う」とも説き、12歳で即位した後村上天皇に帝王学を授ける教育書とされています。

一方、結城親朝の説得など東国武士の勧誘が目的だったとする説もあります。奥書に「ある童蒙のために筆を執った」とあり、「童蒙」をそのまま「愚かな子ども」と解釈すると、後村上天皇とは考えにくいためです。ただ、『周易』では「君主」を意味するという有力な反論もあります。

吉野へ… 正平の一統を主導、准后宣下

康永2年(1343)11月、関城が陥落し、北畠親房は関東を離れ、康永3年(1344)春、吉野に到着します。貞和4年(1348)1月、四條畷の戦いで楠木正成の遺児・正行、正時兄弟が戦死し、高師直らに攻められて南朝は吉野を撤退。准大臣となっていた親房は後村上天皇を奉じ、さらに山深い賀名生(あのう、奈良県五條市)に行宮を移します。観応の擾乱に乗じ、北朝を揺さぶる

当時の南朝内部を北朝との対決姿勢で分ければ、和平派と強硬派があり、北畠親房は強硬派の代表格。しかし、親房は結果的に北朝との交渉の前面に立ち、観応2年(1351)には「正平の一統」を主導します。室町幕府の中で足利尊氏の弟・直義と尊氏側近武将・高師直の対立が表面化し、観応の擾乱が起きると、観応元年(1350)12月、南朝は足利直義の降伏を認めます。さらに尊氏、直義の兄弟対立が深刻化すると、翌年10月、今度は尊氏の降伏を認めます。11月には北朝が一時的に廃止され、「正平の一統」が成立。

この功績で親房は准后宣下を受けました。准后(准三后)は皇后や皇太后などに準じた特別待遇を受ける地位で、摂関家以外では珍しく、後醍醐天皇に続いて後村上天皇も親房を厚く信頼していたことが分かります。

観応3年(1352)閏2月、60歳の親房は軍勢を率いて上洛。一時的に京、鎌倉の奪還にも成功します。6月には光厳、光明、崇光の北朝3上皇と皇太子を賀名生に連行。3上皇の京帰還は、文和4年(1355)~延文2年(1357)と数年を要しました。また、この間、北朝側の三種の神器も接収します。まあ、これらは後醍醐天皇が「北朝に渡した三種の神器は偽物」と主張したものですが……。

文和2年(1353)6月、再び京占領を成功させますが、これも一時的で、親房のその後の動静は途絶えます。

親房の遺志継いだ三男・顕能

親房は文和3年(1354)4月17日、賀名生で死去しました。62歳でした。9月15日とする説、延文4年(1359)とする説もあります。親房死後、伊勢で北朝の大軍を相手に奮闘していた三男・北畠顕能(あきよし)が後村上、長慶天皇の側近として活動します。顕能は父・親房同様、強硬派を主導しますが、永徳3年(1383)7月、その顕能も死去。明徳3年(1392)に「南北朝合一」が成立します。

おわりに

北畠親房は38歳で出家し、一度は政界を引退した貴族ですが、時代はその後に激動期を迎え、親房も40代からの約20年が非常にせわしなく動き、陸奥、伊勢、常陸、畿内と転戦しました。もともと能力、見識があり、時には君主に諫言し、誠実さやプライドの高さも感じさせる人物です。そして非常時にこそ能力、活動力を発揮した傑物です。【参考文献】

- 岡野友彦『北畠親房』(ミネルヴァ書房、2009年)

- 大島延次郎『北畠顕家』(戎光祥出版、2014年)

- 兵藤裕己校注『太平記』(岩波書店、2014~2016年)

- 亀田俊和、生駒孝臣編『南北朝武将列伝 南朝編』(戎光祥出版、2021年)

コメント欄