【福岡県】柳川城の歴史 水に守られた難攻不落の城

- 2025/09/14

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

かつては縦横にめぐる掘割やクリークに囲まれ、敵の侵入を決して許さない堅固な城でした。江戸時代には五重五層の層塔式天守がその威容を誇ったと伝わります。また、この城は戦国の名将・立花宗茂の運命を決定付けた舞台でもありました。

そんな水の城である柳川城の歴史をたどっていきましょう。

筑後の有力者・蒲池氏による築城

柳川城は、有明海へ注ぐ沖端川・塩塚川などで形成された平地に位置し、筑後平野の南部を押さえつつ、肥前に対する要衝の位置にありました。この有明海沿岸を南北朝時代以降に治めたのが蒲池(かまち)氏です。南朝方として戦った宇都宮久憲は、応永年間(1394~1428)に蒲池城へ本拠を移し、蒲池氏を名乗ります。久憲から4代後の治久(はるひさ)の頃、蒲池氏は大友氏の配下となり、筑後一円に勢力を張ったようです。

柳川城の築城については、この治久が文亀年間(1501~04)に築いたという説と、その孫の鑑盛(あきもり)が永禄年間(1558~69)に創建したという説があります。より確実な史料に基づき、鑑盛説が有力です。ただし、当初は蒲池城を守る出城としての役割でした。

後に鑑盛は、柳川城を戦略上の要衝と見定め、整備拡張して本拠を移します。その鍵となったのが「水」です。鑑盛は、有明海へ流れ込む大小の河川の豊富な水を利用し、柳川城を堅固な要害へ造り替えようとしました。

当時の様子は不明な点もありますが、掘割やクリークを巡らせ、特に城の西側は二重の水堀で厳重に守られていたようです。低湿地の軟弱地盤に大規模な城郭を築いた鑑盛は、優れた築城家だったと言えるでしょう。

柳川城攻防戦と、蒲池氏の滅亡

天正6年(1578)、大友宗麟が日向で島津氏と戦い手薄になった筑後方面では、肥前の龍造寺隆信が侵攻を開始。2万に及ぶ龍造寺勢に対し、筑後の国衆たちは次々と屈服し、その配下となります。蒲池鑑盛の子・鎮漣(しげなみ)も龍造寺氏の傘下に入り、数々の合戦で武功を挙げました。

しかし天正7年(1579)冬、龍造寺氏の配下だった辺春親運が反旗を翻した際、討伐軍に加わった鎮漣は、たびたび柳川へ戻るなど、陣中で勝手な振る舞いを繰り返します。これが悪評となり、鎮漣は自分への悪口だと受け止め、次第に龍造寺氏を敵視するようになりました。

天正8年(1580)2月、ついに不満を爆発させた鎮漣は柳川城に籠城します。龍造寺隆信は嫡子・鎮賢(しげかた、後の政家)を大将とする1万3千の大軍を差し向けましたが、水に囲まれた柳川城は難攻不落の要塞。龍造寺勢は攻めあぐね、攻撃のたびに甚大な犠牲を出す状況でした。

柳川城の攻防戦は10ヶ月も続き、城は落ちませんでした。同年11月、田尻鑑種(たじりあきたね)の仲介で和睦が成立し、鎮漣を隆信の娘・玉鶴姫の婿とすることで和解に至ります。しかしそれでも鎮漣の叛意は消えず、密かに薩摩の島津氏に臣従の書状を送っていたことが隆信に露見し、再び蒲池討伐が決意されます。

柳川城の攻略は困難が予想されたため、隆信は計略をもって鎮漣を討つことを画策。柳川へ使者を送り、次のように伝えます。

当初は渋った鎮漣ですが、母と叔父・鎮久に説き伏せられ、およそ200人余りの供を連れて柳川を出立したといいます。佐嘉城で龍造寺鎮賢に礼を述べ、2日間を本行寺で過ごした後、隆信の待つ須古へ向かおうとします。しかし、その道中で龍造寺勢の待ち伏せに遭い、一族郎党や家臣が次々と討ち死にする中、追い詰められた鎮漣は潔く自害を遂げました。

一方、隆信は鎮漣の伯父にあたる田尻鑑種に、非情にも柳川攻めを命じ、蒲池一族の掃討を図ります。

柳川城には鎮漣の弟・蒲池統春(むねはる)がいましたが、おとなしく城を明け渡したため、いったんは討伐が中止されました。しかし、柳川に残っていた500人ほどが塩塚城へ籠城したことで、隆信は再び討伐命令を下します。

龍造寺勢3千は塩塚城へ殺到し、凄惨な戦いが繰り広げられました。多勢に無勢の蒲池勢は多くが討たれ、蒲池一族や隆信の娘・玉鶴姫までもが命を落としたといいます。

こうして蒲池氏は滅亡し、柳川城には龍造寺氏の宿老・鍋島信生(なべしまのぶなり、後の直茂)が入りました。

立花宗茂、田中吉政が相次いで城主となる

その後も柳川城は戦乱の焦点となります。天正12年(1584)、沖田畷の戦いで龍造寺氏が敗北すると、大友氏の宿老・立花道雪と高橋紹運(じょううん)が失地回復を目指して侵攻してきました。この時の城主は龍造寺家晴(いえばる)でしたが、徹底抗戦の構えを見せます。結局、名将の道雪・紹運が攻めても柳川城は落ちず、その堅固さを改めて知らしめました。

天正15年(1587)、豊臣秀吉の九州攻めにより島津氏が屈服し、九州全土の国割りが実施されます。秀吉に「九州第一の者」と称賛された立花宗茂には、筑後のうち3郡が与えられました。その宗茂が居城に選んだのが柳川城です。宗茂は、かつて柳川を攻めた紹運を実父、道雪を義父に持つため、図らずも因縁の城に入城することになったのです。

しかし、12万石余りの大名となった宗茂も、関ヶ原の戦い(1600)で西軍に味方したため、わずか14年で改易となってしまいます。

次いで柳川城主となったのは田中吉政(よしまさ)です。岡崎6万石から筑後一国32万石の大名へ転身した、まさに大栄典でした。柳川城に入った吉政は、すぐに城の全面改修と城下の整備に着手します。

まず、防備と排水を兼ねた掘割を縦横に通し、沖端川沿いに堤防を築いて城下の外壁としました。また、有明海の泥土が海岸から一里(約4キロ)に及ぶ地形を利用し、導水路を兼ねた掘割を掘削します。

こうして出来上がった方形の区画に、城や武家屋敷、町人町などを配置。さらに、城下を流れる掘割には3ヶ所の水門を設け、その調節によって城と城下町を水害から守りました。全ての水門を解放すれば、外堀や城下町もすべて水浸しにできたとされ、敵に攻められた際には、城の中枢部を守ることが可能だったのです。

北原白秋は、この水の城の景観を詩に残しています。

「柳河は城を三めぐり七めぐり水めぐらしぬ咲く花蓮(はなはちす)」

幾重にも巡らされた掘割が城を守ると同時に、水の町ならではの美しい風景を生み出していたのでしょう。

近世柳川城の構造

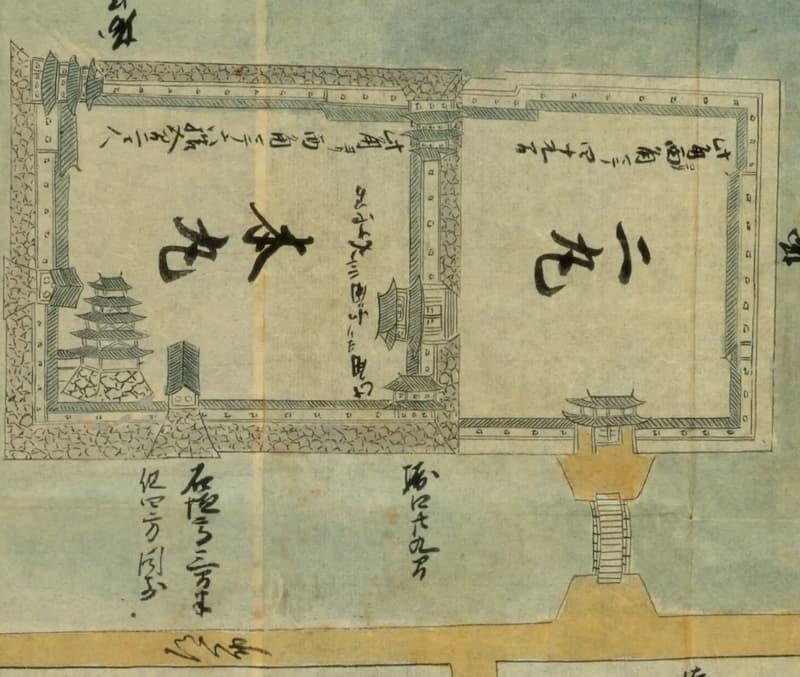

中世の柳川城の姿は断片的にしかわかりませんが、吉政が改修した近世柳川城は、史料や絵図、古写真が多く残されています。その構造を見ていきましょう。城の中枢部には、本丸と二の丸が並ぶように配置され、その周囲を曲輪(くるわ)が取り囲む構造でした。各曲輪は幅30メートルに及ぶ掘割で区切られ、掘削した土砂で城全体に土塁が構築されています。

本丸は方形で、周囲には高さ8メートルほどの高石垣が積まれていました。ただし、石垣が使用されたのは本丸と虎口(こぐち、出入口)のみだったようです。

本丸の南西隅には、五重五層の層塔式天守が建っていました。軟弱地盤を補うため、地中に丸太を敷き詰めて基礎を築くという工夫がされています。また、本丸には天守のほか、5基の二重櫓があり、政務の中心となる本丸御殿や御書院が設けられていました。

本丸と二の丸の間は多聞櫓で仕切られ、明確に区分けされていたようです。ちなみに本丸・二の丸の出入り口となるのが二の丸御門で、外曲輪とは欄干橋で繋がっていたようです。本丸・二の丸・外曲輪を総称して「お城内」と呼び、天守、櫓、御殿のほか、重臣の屋敷なども置かれていました。

お城内を囲む掘割は「中堀」と呼ばれ、その外側には寺院が集中的に配置され、東北部には町屋、南西部には漁師町が置かれるなど、城下町の体裁が整えられています。

柳川藩の地誌『南筑明覧』は、その複雑な構造を伝えています。

「城東ハ本小路・奥州小路・袋小路・大屋小路、城南ハ茂菴小路・宮永小路、城西ハ外小路、城北ハ坂本小路・薬師小路・柳小路・辻ノ門・沖ノ端・口ノ門ヨリ本丸橋に至ルマデ、大小十六、外曲輪ヨリ本丸ニ至ルマデ、門数十アリ」

大小さまざまな掘割や路地が入り組み、数多くの門で守られていた様子から、いかに堅固な城であったかがよくわかります。田中吉政は、柳川城の要害という特性を活かしつつ、新たな近世城郭へと造り替えたわけですね。

立花宗茂、再び柳川城主へ

元和6年(1620)に吉政の四男・忠政が病死すると、田中氏は無嗣断絶により改易となります。ここに奥州棚倉3万石の大名だった立花宗茂が、再び城主として返り咲きを果たしました。関ヶ原で改易となった宗茂ですが、後に江戸へ出て2代将軍・徳川秀忠の知己を得て棚倉藩主となり、そしてついに故郷の柳川へ戻ってきたのです。懐かしい柳川城へ入った宗茂は、自ら城下の改修を進めました。井手橋の修築や瀬高門の移設、細工町や新町などの新たな町立てを行っています。

その後も柳川城の改修は続き、5代藩主・立花貞俶(さだよし)の頃には二の丸に御殿を造営しました。元文3年(1738)には、側室や子息の住居を南西部の土地へ移します。この場所は「御花畠(おはなばたけ)」と呼ばれ、池泉式庭園や季節の花々を楽しめる場所になっていました。

明治維新後、立花氏は伯爵家となり、現在は国指定名勝「立花氏庭園」として保存・公開されています。

明治時代になると、本丸と二の丸は失火によって全焼し、威容を誇った天守も焼失しました。明治8年(1875)には、台風で決壊した堤防補修のため、石垣が取り壊されています。さらに昭和4年(1929)には公園整備に伴い、本丸・二の丸を囲む掘割が埋め立てられました。

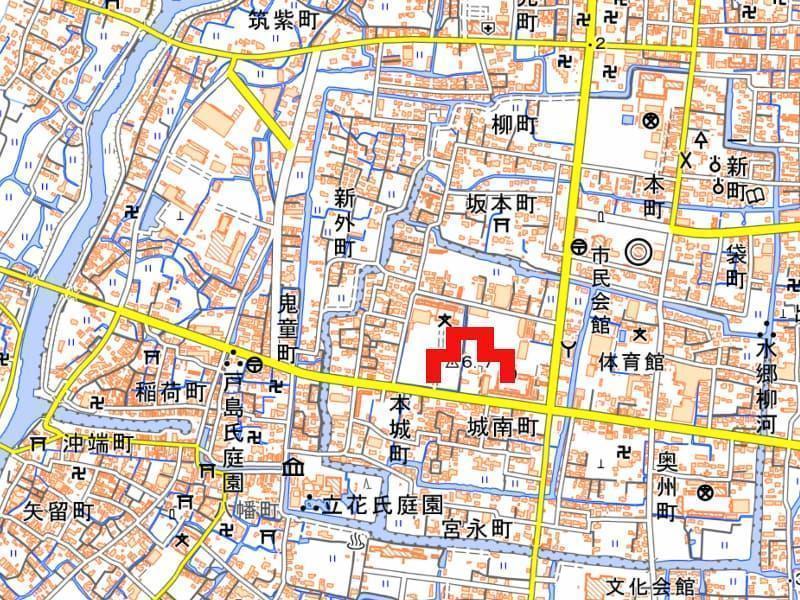

現在、城跡は柳川高校、および柳城中学校の敷地となっており、遺構としては本丸跡の小丘と、石垣の一部を残すのみです。ただし、掘割の跡は良好に保存され、東側の掘割に石組水門が現存するなど、往時の姿を偲ばせています。

おわりに

天守や櫓、石垣といった柳川城の遺構はほとんど残っていません。しかし、地図アプリなどで見ると、現存する掘割によって、かつての縄張りの様子がよくわかります。水に守られた「水の城」であったことが偲ばれるでしょう。現在でも掘割をめぐる「川下り」が有名で、季節ごとの木々や花々を楽しめる人気コースとなっています。また、立花氏庭園(松濤園)では、美しく気品のある庭園のほか、立花家資料館なども併設されており、400年にわたる立花氏の歴史を知ることができます。

水の恵みを活かした難攻不落の城、そしてそれを基盤に発展した城下町・柳川。その歴史は、今も掘割の流れの中に息づいています。

補足:柳川城の略年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 永禄年間 (1558~69) | 蒲池鑑盛によって柳川城が築かれる。 |

| 天正6年 (1578) | 柳川城主・蒲池鎮漣が龍造寺氏の軍門に下る。 |

| 天正8年 (1580) | 鎮漣が柳川城に籠城し、龍造寺軍の攻撃を受ける。 |

| 天正9年 (1581) | 蒲池氏の滅亡によって、柳川城が龍造寺氏の支配下に置かれる。 |

| 天正12年 (1584) | 大友軍による攻撃を受けるも撃退する。 |

| 天正15年 (1587) | 九州の役後、戦功を賞された立花宗茂が入城する。 |

| 慶長6年 (1601) | 田中吉政が筑後国主となり、柳川城と城下町の改修が行われる。 |

| 元和7年 (1621) | 田中氏の改易に伴い、立花宗茂が再び柳川城主となる。 |

| 享保3年 (1722) | 二の丸御殿が造営される。 |

| 元文3年 (1738) | 藩主の側室・子息の住居が移され、御花畠と呼ばれる。 |

| 明治5年 (1872) | 失火によって本丸・二の丸が全焼。天守も焼け落ちる。 |

| 明治8年 (1875) | 堤防補修のため、本丸石垣が取り壊される。 |

| 昭和18年 (1943) | 柳川高校が二の丸跡へ移転される。 |

| 昭和22年 (1947) | 本丸跡の敷地に柳城中学校が設立される。 |

| 平成23年 (2011) | 松濤園を含む敷地が「立花氏庭園」として国の名勝として指定される。 |

【参考文献】

- 岡寺良『九州の名城を歩く 福岡編』(吉川弘文館、2023年)

- 吉永正春『筑後戦国史 新装改訂版』(海鳥社、2010年)

- 平井聖『図説 日本城郭大事典3』(日本図書センター、2000年)

- 菅英志『日本城郭体系 第18巻』(新人物往来社、1979年)

- 長浜城歴史博物館(編)『秀吉を支えた武将 田中吉政』(サンライズ出版、2005年)

コメント欄