【福島県】向羽黒山城の歴史 東北地方最大級の巨大山城

- 2025/10/02

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

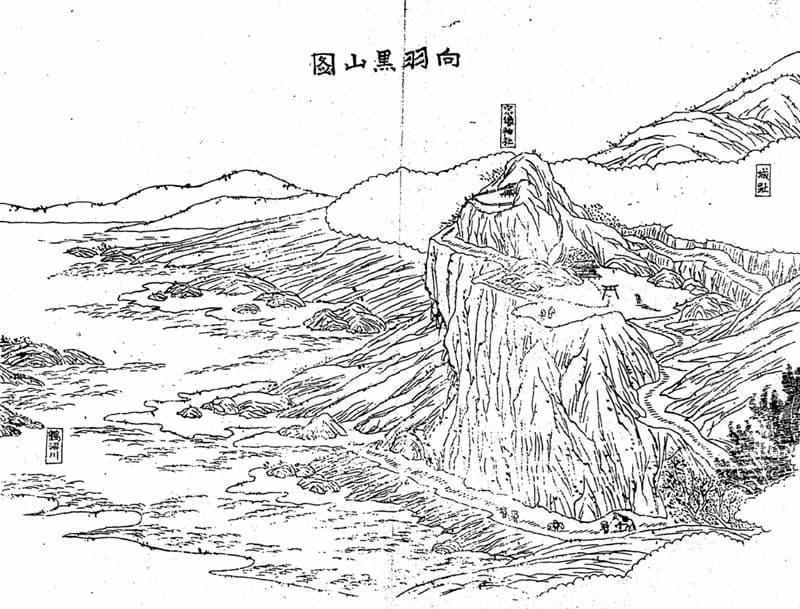

その城域は東西1.4キロ、南北1.5キロにも及び、山城としては東北地方屈指の大きさを誇りました。元々は蘆名盛氏の隠居城として築かれたのですが、なぜこれほどまでに巨大な城が必要だったのでしょうか? その歴史とともに紐解いていきましょう。

向羽黒山城を築いた蘆名盛氏

戦国時代に会津地方を治めた蘆名氏の祖は、相模国の豪族・三浦氏の支流である佐原義連(さわら よしつら)とされています。源頼朝に仕え、奥州藤原氏討伐の功績によって会津地方の3郡を与えられました。その後、宝治元年(1247)の宝治合戦で本家の三浦氏が滅亡する一方、佐原氏は北条得宗家に加担することで命脈を保ちました。やがて、佐原盛時が三浦宗家を継ぎ、その兄・光盛が佐原氏の惣領となります。ちなみに光盛は、相模国芦名(現在の神奈川県)に住んだことから、姓を「蘆名」に改めたといわれています。

鎌倉幕府滅亡後、北条時行が起こした中先代の乱(1335)では、当時の当主・蘆名盛宗が足利尊氏に従い参陣しました。しかし、盛宗と2人の息子が戦死し、唯一生き残った三男・直盛が家督を継ぐことになります。

南北朝の争乱期に入ると、直盛は南朝方に属して敗れ、会津へ下向したと伝えられています。この頃に、鶴ヶ城の前身となる東黒川館(黒川城)が築かれました。

その後、紆余曲折を経て蘆名氏は会津地方で地盤を固め、支配圏を広げていきます。そして戦国時代、蘆名氏の全盛期を築いたのが蘆名盛氏です。

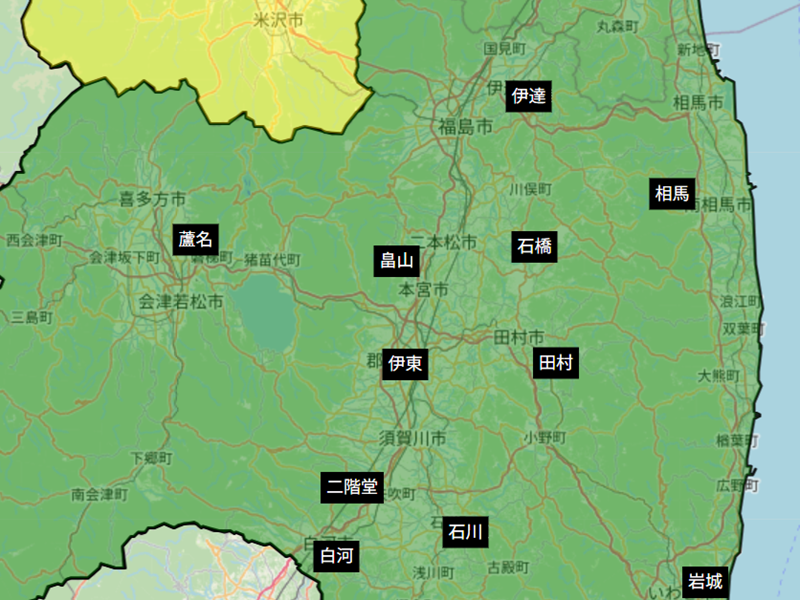

盛氏は、天文11年(1542)から永禄4年(1561)にかけて、猪苗代氏や山内氏、さらに兄・蘆名氏方など反対勢力を打ち破り、畠山氏、二階堂氏、田村氏といった諸豪族を支配下に組み込みました。まさに合戦に次ぐ合戦によって、蘆名氏の最大版図を築き上げたのです。

また、盛氏は外交面でも手腕を発揮しました。伊達氏や結城氏と縁戚関係を結び、相馬氏とも友好関係を築いています。それだけでなく、北条、上杉、武田といった遠方の戦国大名とも同盟を結ぶことで、ライバルである佐竹氏の動きを封じ込めました。

永禄4年(1561)、盛氏は39歳で隠居し、家督を嫡男・盛興に譲りましたが、実権は握ったままで引き続き家中の統制にあたりました。

盛氏の隠居城として築かれた向羽黒山城

盛氏は嫡男・盛興に家督を譲ると、会津盆地の南端、白鳳三山に自身の隠居城を築こうとしました。この場所は、街道や河川が通じる交通の要衝であり、蘆名氏の本拠である黒川城(会津若松城)への連絡も容易です。さらに、南奥州へ北進を続ける佐竹氏を牽制するには絶好の位置にあり、会津盆地を防衛する要害としても最適な地でした。もしかすると、盛氏が隠居後も軍事権を掌握し続けたのは、自らが防波堤となって若い盛興を守りたいという思いがあったのかもしれません。単なる隠居地ではなく、堅牢無比に築かれた向羽黒山城の姿からも、そんな盛氏の強い意志がうかがえます。

向羽黒山城の築城が始まったのは永禄4年(1561)のことです。新宮熊野神社に伝わる『新宮雑葉記』によれば、社殿の屋根を葺き替える際の棟札には「永禄六年」「当時屋形盛氏」の年号と名が見えるといいます。一方で、永禄7年(1564)に再建された勝福寺の鐘銘には「隠居盛氏」とあることから、盛氏が実際に家督を譲ったのは永禄7年頃ではないかという説もあります。

いずれにしても、盛氏は向羽黒山城への移転を機に、実質的な隠居生活に入ったと見てよいでしょう。ちょうどこの頃、水墨画の絵師・雪村周継が会津を訪れ、盛氏に絵を進呈して城に飾られたとされています。

ちなみに、「向羽黒山城」という名称は、白鳳三山のひとつ羽黒山と向かい合う位置にあるため、便宜的に名付けられたに過ぎません。別名を岩崎城ともいいますが、当時の史料には「巖館(いわだて)」という名が残されています。

壮大な城の景観と城下町

向羽黒山城は、おおむね永禄11年(1568)頃に完成を見ました。勝常寺の僧・覚成は、その素晴らしさを漢詩『巖館銘』に詠んでいます。「騎羅堕壁不知幾重門垣復隻櫛歯経衝縦横若隔子布」

(堀や土塁が何重あるか分からないくらいで、門や垣根も櫛の歯を並べたようになっていて、まるで格子の布のようだ)

また、城下町の様子を表現して「根小屋宿町向並甍二千余家」とあり、2千余りの家屋が軒を連ねていたと伝えられています。その壮観ぶりがうかがえますね。

現在の城跡には、夥しい数の曲輪が残っており、その多くは武家屋敷だったと考えられています。隠居したとはいえ盛氏の権勢は衰えていなかったため、多くの国衆や豪族が集まってきたのでしょう。

黒川城が「公の城」だとすれば、向羽黒山城は「私の城」という位置づけです。領国内に2つの拠点を構えることで、より効果的な統治を行っていたと推測されます。

ところが、天正2年(1574)、まだ27歳だった当主・盛興が死去してしまいます。急遽、二階堂氏から盛隆を養子に迎え、蘆名氏の家督を継がせました。通説では、この時に盛氏も黒川城へ戻り、向羽黒山城はそのまま廃城になったとされています。

しかし、近年の研究ではこの廃城説は否定されつつあります。城内の遺構を見ると、盛氏の代で廃されたとは考えにくいからです。

まず、山頂の一曲輪にある連続枡形は、蘆名氏が独自に生み出した防御機能と考えられています。また、曲輪間で連携して死角をなくす工夫も、盛氏の時代に考えられたものでしょう。

ところが、各所に巡らされた横堀や竪土塁、あるいは複雑な枡形構造といった高度な防御機能は、築城当初にはなかったものです。また、三曲輪などでは、造成途中の平場が放棄された形跡が見つかりました。その他にも、未完成と見られる虎口や枡形などが発掘されており、城が必要に応じて整備・拡張されていったことがわかります。

では、廃城にならなかった向羽黒山城はその後、どのような変遷を辿ったのでしょうか?

おそらく、盛氏以降の盛隆、亀王丸、義広といった歴代当主の時代も改修が重ねられたのでしょう。さらに天正17年(1589)に蘆名氏が滅亡した後も、会津の領主となった蒲生氏や上杉氏によって、整備・拡張が進められたと考えられます。

とりわけ、慶長5年(1600)に軍事的緊張が高まったことで、上杉氏は神指城の築城をはじめ、諸城の改修を推し進めました。向羽黒山城に残された未完成だった曲輪の数々も、この時の突貫工事によって急遽、造成されたものと推測されます。

向羽黒山城の構造

向羽黒山城の発掘調査は、昭和57年(1982)を皮切りに何度も実施され、その結果、縄張りの規模や詳細な構造が明らかとなっています。城は大きく、岩崎山山頂を中心とする「一曲輪群地区」、北の峰を中心とする「二曲輪群地区」、そして堀切の向こう側にあり羽黒山の接点まで広がる「三曲輪群地区」に分類できます。

三曲輪の東には、堀と土塁に囲まれた「北曲輪群地区」があり、ここは「伝盛氏屋敷跡」とされ、蘆名盛氏の屋敷があった場所と伝わります。

一方、「二曲輪群地区」の西側斜面一帯は、「西北曲輪群」「西上段曲輪群」「西下段曲輪群」などと呼ばれ、数多くの曲輪が重なり合っていました。ここは推定される大手口から城内へ入るルート上にあたり、家臣団屋敷があった区画と伝わります。

ちなみに、「二曲輪群地区」の東側にある突き出た小さな平場は「お茶屋場跡」と呼ばれ、茶の湯が好きだった盛氏の茶室があったとされています。会津盆地を一望できる眺めの良い場所であり、盛氏もここで絶景を眺めながら茶の湯を楽しんでいたのかもしれません。

また、虎口や枡形など重要な箇所には石積み跡が随所に見られますが、小さな石をレンガ状に積むのは蘆名氏時代のものです。場所によっては、1メートルを超える石を積んだ野面積も見られ、これは明らかに織豊系城郭の技術が用いられています。おそらく蒲生氏、もしくは上杉氏時代に積まれたものでしょう。

とはいえ、向羽黒山城から発掘される生活遺物は極端に少なく、当時の暮らしぶりをうかがい知ることは容易ではありません。蘆名盛氏が去った後、城は恒久的な生活空間ではなくなり、臨時的・応急的な性格へ変貌していったと考えられるのです。

おわりに

蘆名氏の全盛期をもたらした盛氏は、隠居を宣言するとともに、巨大な向羽黒山城を築き上げました。その規模と堅固さは、盛氏の実力と財力を示すものであり、ゆくゆくは黒川城と並ぶ重要拠点として繁栄を遂げるはずでした。しかし、嫡男・盛興が亡くなったことで盛氏は城を去り、向羽黒山城は本来の役目を失っていきます。とはいえ、防御施設としての機能はますます充実し、それは蒲生氏、上杉氏時代の大改修によって完成を見ることになります。

結局、向羽黒山城が戦火に遭うことはありませんでしたが、中世から織豊時代にかけての変遷を見ていくと、この城が「戦うための城」であったことがはっきりとわかるでしょう。

補足:黒川城の略年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 永禄4年 (1561) | 蘆名盛氏、岩崎山に隠居城の築城を始める。 |

| 永禄11年 (1568) | 向羽黒山城が完成する。 |

| 天正2年 (1574) | 当主・蘆名盛興が死去。盛氏が向羽黒山城を去る。 |

| 天正8年 (1580) | 黒川城にて盛氏が死去。 |

| 天正18年 (1590) | 蒲生氏郷が会津へ入封し、黒川城を若松城へ改修する。(同時期に向羽黒山城の改修か?) |

| 慶長3年 (1598) | 上杉景勝によって大改修が始まる。 |

| 慶長6年 (1601) | 上杉氏の移封によって廃城となる。 |

| 昭和52年 (1982) | 初めて城跡の発掘調査が行われる。(以降、平成22年まで継続される) |

| 平成13年 (2001) | 国の史跡に指定される。 |

| 平成29年 (2017) | 続日本100名城に選定される。 |

【主な参考文献】

- 飯村均・室野秀文『東北の名城を歩く 南東北編』(吉川弘文館、2017年)

- 小和田泰恒『戦国大名の山城を歩く』(新紀元社、2019年)

- 西股総生『パーツから考える戦国期城郭論』(ワン・パブリッシング、2021年)

- 佐藤金一郎『向羽黒山城ガイドブック』(歴史春秋出版、2003年)

- 福島県大沼郡会津美里町教育委員会『史跡向羽黒山城跡整備計画書』(2011年)

- 一般社団法人会津美里町観光協会「国指定史跡 向羽黒山城跡」

コメント欄