命がけで伝えた信仰… 教科書には載らない「隠れキリシタン」の壮絶な歴史

- 2025/08/20

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

今回は隠れ切支丹が子々孫々に受け継いだ信仰体系や、彼らが身を賭して後世に守り伝えた御神体の実態に迫っていこうと思います。

伴天連追放令発令 司祭なき後もオラショを唱えた人々

日本にキリスト教が伝来したのは天文18年(1549)、鹿児島に上陸したイエズス会宣教師、フランシスコ・ザビエルによってもたらされました。当時のキリスト教はまだ禁じられておらず、信徒たちの弾圧や迫害も行われていませんでした。逆風が吹き始めたのは、本能寺で死んだ信長に代わり、秀吉が天下をとった後のことです。天正15年(1587)、日本人の奴隷貿易や仏教・神道への信仰心低下を危惧した秀吉は、この年の7月に伴天連追放令を出し、大部分の宣教師が帰国を余儀なくされました。

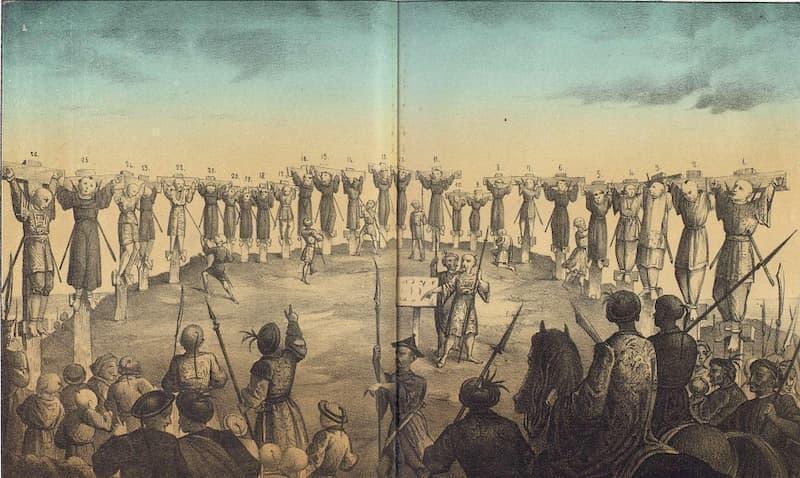

慶長元年(1597)には秀吉の命令で26人のカトリック信者(日本二十六聖人)が長崎で処刑されています。

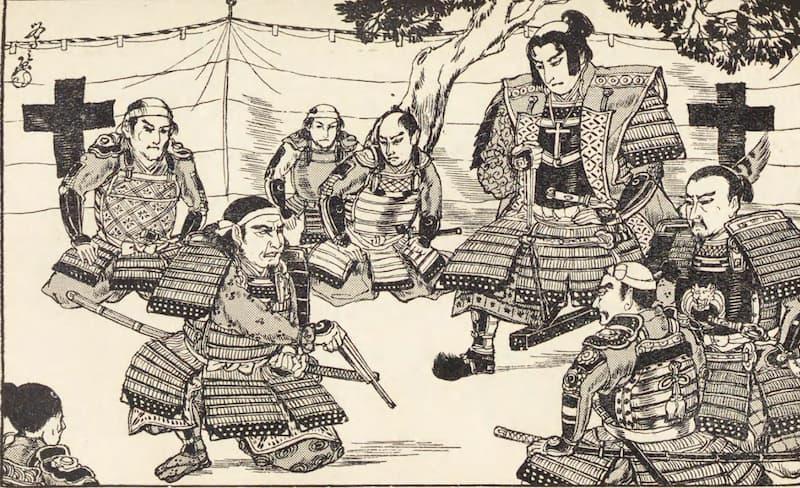

戦国大名の中にも切支丹大名はいました。主だった面子は大友宗麟、大村純忠、高山右近、小西行長、蒲生氏郷など。彼等の多くは宣教師が活動する九州に拠点を築き、南蛮貿易を営んでいたそうです。天正遣欧少年使節を輩出したセミナリヨは切支丹大名の有馬晴信が建てた学校。他、天才軍師と名高い黒田官兵衛や信長の六男・信秀、伊達政宗の長女・五郎八姫なども熱心な信者として知られています。

最も有名なのが明智光秀の三女として生まれ、主命婚で細川忠興に嫁いだ細川ガラシャ(本名・明智玉、または玉子)。意外に思われるかもしれませんが、彼女と忠興の仲は極めて良好でした。

信長は「人形のような夫婦だ」と美男美女の二人を称賛し、トントン拍子に三人の子宝に恵まれます。運命が狂い出したのは本能寺の変(1582)以降です。ガラシャにも父の罪が及び、愛する夫や幼い子供たちと引き離され、僻地での蟄居を命じられます。秀吉によって幽閉を解かれたのちも逆臣の娘として白眼視される生活は変わらず、追い詰められたガラシャは伴天連の神に縋り、キリスト教の洗礼を受けようと決断。伴天連追放令が出た後なので、もちろん夫には秘密です。ガラシャの子供たちも母に感化され、改宗を行いました。

たまらないのは一人蚊帳の外に置かれた夫。妻子の改宗を知った忠興は大変に怒り狂い、ガラシャに仕える侍女の耳と鼻を削いで叩き出した挙句、「側室を5人囲うぞ」と宣言。天下分け目の関ヶ原合戦(1600)時には、「私の不在時に妻の身が危ぶまれたら、まずは妻を殺し、全員が切腹して殉じるように」と厳命しました。

その後、石田三成に人質にとられかけたガラシャは夫の言葉に従い、細川家家老・小笠原秀清に槍で胸を突かせて絶命。あえて回りくどい方法をとったのは、キリスト教が自殺を禁じていたから……気高い最期に涙を禁じ得ません。仮にキリスト教が離婚を認めていたら、平穏な余生を送れたのでしょうか。

島原の乱は何故起きた?

秀吉死後の慶長19年(1614)には、追い討ちをかけように徳川家康が禁教令を課し、キリスト教徒たちへの拷問が始まります。ガラシャの悲劇から数十年後に起きたのが島原の乱(1637~38)。これは島原藩主・松倉勝家の非情な取り立てや切支丹弾圧に抗い、当地の百姓たちが大規模な一揆を起こした事件です。

もともと島原藩は切支丹大名の筆頭格・有馬晴信が治めていた土地です。晴信は領民たちにキリスト教を広め、宣教師との交流を奨励しました。ところが慶長19年(1614)に有馬氏が転封となり、代わりに入封した松倉重政は、領民たちに過酷な労役と重税を課します。税を払えない場合、百姓たちは生きたまま火を付けられました。そこで立ち上がったのが弱冠16歳の救世主、天草四郎(本名・益田四郎時貞)。洗礼名はジェロニモといい、鳩の卵を割って切支丹の経文を手に入れた、海の上を歩いて島に渡ったなど、幼少期から数々の奇跡を成してきた神童でした。

嘉永14年(1637)に蜂起した牢人たちは、そんな逸話に事欠かない四郎を擁立し、藩主に反旗を翻します。その中には有馬氏の遺臣も少なからず含まれていたそうです。

しかし最終的に幕府の総攻撃に敗れ、翌年に島原の乱は終息。百姓の生活が立ち行かなくなる程に年貢を取り立てた虐政が問題視され、勝家は斬首に処されました。

隠れ切支丹の生活 マリア観音の意外な隠し場所

島原の乱後も隠れ切支丹は存在し、聖母マリアに見立てた白磁の慈母観音(子安観音)像、通称マリア観音を拝むなどして信仰を貫きます。マリア観音は主に中国や国内で生産され、隠れ切支丹たちはこれを秘所に隠して後世に伝えました。

佐世保市沖に浮かぶ黒島には享和3年(1803)に建立された曹洞宗の興禅寺がありますが、なんとこの本尊の下にもマリア観音が隠されていました。檀家は仏様を拝むふりをしながら、マリア様に祈りを捧げていたわけです。黒島は頻繁に踏み絵が行われた土地柄なので、百姓たちも知恵を絞ったのでしょうね。他、民家の天井裏に置かれた火鉢の中や、古い箪笥に蔵された観音開きの木箱の中からも発見されています。

遠藤周作『沈黙』には、隠れ切支丹に課された刑罰として、「穴吊り」「熱湯漬け」「水磔」が登場。穴吊りとは汚物を溜めた穴の中に全裸で逆さ吊りにする拷問。そうすると全身の血が頭に逆流し、筆舌尽くし難い苦痛に悶絶します。波打ち際の木柱に磔にする水磔は、満潮時になると塩水が口元まで達する上、絶命まで数日を費やしました。熱湯漬けは文字通り……想像するだに恐ろしい内容ですね。この拷問に耐え抜いた人々の至上の覚悟こそ、尊い奇跡に思えてなりません。

おわりに

以上、隠れ切支丹のルーツと歴史を紹介しました。禁教期に殉死した人々の中には、のちに日本二十六聖人に列せられ、信仰心が報われた者もいます。天草四郎の名前が含まれてないのは、無抵抗で死ぬことが列聖の条件とされているからです。日本二十六聖人の一人、最年少のルドビコ茨木がわずか12歳の少年だったことを想い、胸が痛くなりました。

【主な参考文献】

- 後藤真樹『かくれキリシタン: 長崎・五島・平戸・天草をめぐる旅』(新潮社、2018年)

- 遠藤周作『沈黙』(新潮社、1981年)

- 大橋幸泰『潜伏キリシタン 江戸時代の禁教政策と民衆』(講談社、2014年)

- 神田千里『島原の乱 キリシタン信仰と武装蜂起』( 講談社、2018年)

- 広野真嗣『消された信仰』(小学館、2021年)

- 宮崎賢太郎『カクレキリシタン 現代に生きる民俗信仰』(KADOKAWA、2018年)

コメント欄