【山梨県】躑躅ヶ崎館の歴史 武田三代の本拠として機能した城館

- 2025/10/06

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

戦国時代、この地には躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)が置かれ、武田氏三代(信虎・信玄・勝頼)の本拠として機能しました。現在でも中世城館の名残や、武田氏特有の城郭遺構が色濃く残り、歴史ファンにとって尽きることのない興味の対象です。

本稿では、躑躅ヶ崎館の築城から廃城に至るまでの、武田氏の興亡と深く結びついた歴史を紐解いていきます。

躑躅ヶ崎館の築城以前、転々とする武田氏の居館

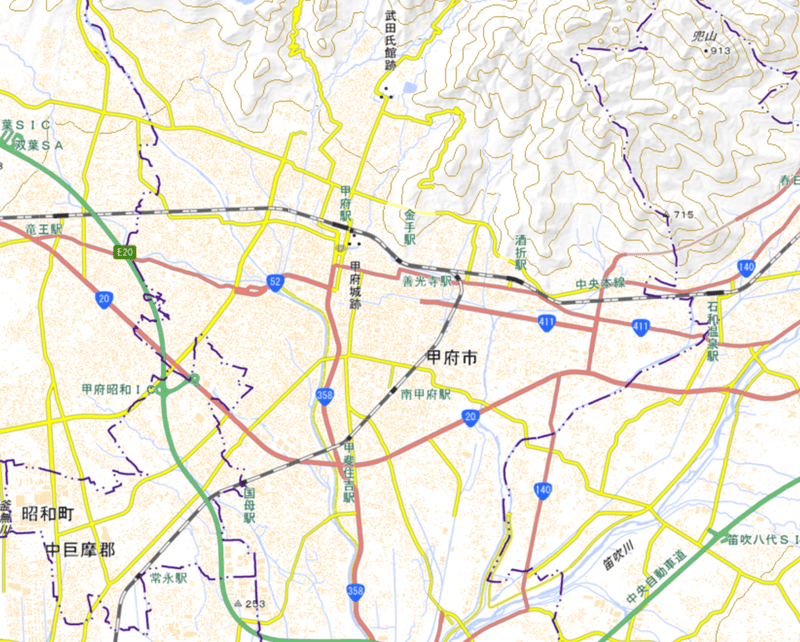

古代の甲斐国府は、甲府盆地東部(現在の笛吹市)に位置していました。平安時代末期に武田氏2代当主・武田信光が石和(いさわ)に居館を構えて以降、その子孫が守護になるなど、石和周辺が甲斐支配の中心地となります。笛吹川に沿う水陸交通の要地として繁栄した石和には、中世の府中(守護所の所在地)も置かれていました。

しかし、南北朝時代に武田氏の系譜が石和流から信時流に入れ替わると、守護所、すなわち武田氏の居館も転々とします。8代当主・武田信成は石和を離れて北八代(笛吹市八代町)へ、次代の武田信春は千野(甲州市塩山)へ居館を移転させました。

応永24年(1417)、10代当主・武田信満が上杉禅秀の乱に加担し敗死すると、甲斐国内は混沌とした状態に陥ります。守護の座を狙う逸見氏の存在や各地の領主層の台頭などにより、武田氏の権力基盤は不安定になりました。

15世紀中頃、国内の政治情勢がようやく安定に向かうと、守護職に返り咲いた11代当主・武田信重は小石和(笛吹市石和)に居館を造営します。次代の武田信昌も、石和と川を挟んだ川田(甲府市町)へ居館を移し、石和への回帰傾向が顕著になりました。これは、商業都市・石和の経済的利権を握り、守護権力の強化を図る武田氏の思惑があったためと考えられます。

ところが、14代当主・武田信縄、そしてその子・武田信虎(信玄の父)の時代になると、親族衆や有力国衆との抗争が絶えず、甲斐は再び内乱状態に逆戻りしてしまうのです。

武田信虎による躑躅ヶ崎館の築城と甲府の確立

わずか14歳で家督を継いだ信虎は、家督を狙う叔父・武田信恵と対立し、国内には今井氏・大井氏・穴山氏・小山田氏といった反抗勢力が割拠していました。この不安定な状況下で、信虎は永正5年(1508)に信恵とその一族を滅ぼし、さらに反抗的な国衆を屈服させることで、権力基盤を確立していきます。

当時、信虎は父から引き継いだ川田館に居を構えていましたが、ここで本拠地の思い切った移転を断行しました。彼が目を付けたのは、甲府盆地の北に位置する扇状地です。ここは西に相川、東に藤川が流れ、両河川を生かした要害の地となっていました。

積翠寺山から日影山へ連なる尾根の南端部が半島状になっており、かつてツツジが自生していたことから、この地は「躑躅ヶ崎」あるいは「花岡山」と呼ばれていました。躑躅ヶ崎館の名称は、この地名に由来します。

信虎が本拠を移した理由として、いくつかの点が挙げられます。一つは、守りに適した要害であること。もう一つは、付近を流れる釜無川流域を開発することで、新たな生産・流通拠点を掌握したかったこと、そして甲斐の一円支配が容易になる点です。

さらに、有力国衆を本拠地の近くに集住させることで、領主層と土地を切り離す意図も読み取れます。これは、国衆・土豪を被官化し、統治権力を武田氏に集中させる目的があったためでしょう。加えて、石和の古いしがらみから脱却し、新しい府中を一から構築したかったのかもしれません。

『甲陽日記』によれば、永正16年(1518)8月15日に鍬立(工事開始)が行われ、信虎が川田館から移ったのが12月20日と記されています。およそ4ヶ月という短い工期から、当初の躑躅ヶ崎館は、方形単郭の主郭のみだったと考えられます。

翌年には居館の北方に要害山城が築かれ、大永3年(1523)には城下町の南西を守る湯村山城が完成しました。次いで一条小山に砦(のちの甲府城)も構築されています。

躑躅ヶ崎館を守る城砦の築城と並行して、城下町の拡充も進められました。有力国衆の城下移転とともに、多くの寺社を創建し、街路や商職人町を整備するなど、新しい町づくりが開始されたのです。

こうして、信虎・信玄・勝頼と三代にわたる、武田氏の本拠となる居館と城下町が築かれていきました。

武田氏の勢力伸長と躑躅ヶ崎館の拡張

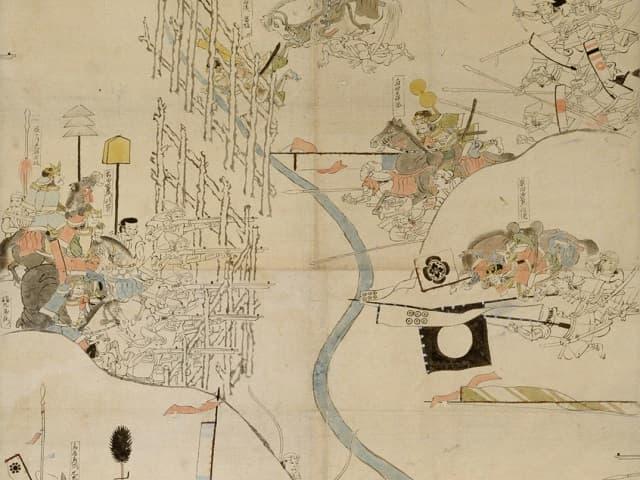

天文10年(1541)、駿河へ赴いた信虎は、嫡男・晴信(のちの信玄)による国境封鎖によって強制的に隠居させられます。家督を奪取した晴信は、ここから方針を外征政策へと転換し、信濃をはじめとする外地の攻略に乗り出しました。

武田氏の勢力伸長に伴い、躑躅ヶ崎館もその姿を大きく変えていきました。まず天文年間に起こった2度の火災を経て城内の整備が進み、さらに天文20年(1551)には、嫡男・義信と今川義元の娘との婚儀に伴い、主郭に隣接する西郭が造営されています。

西郭は東西100メートル、南北200メートルほどの大きさで、主郭の半分ほどの面積を持ち、「西館」と呼ばれていました。また、北側には味噌郭や稲荷郭などが増設され、主郭を取り囲むように複数の曲輪が存在しました。防御機能にも手が加えられ、大手と考えられる東側の虎口からは、丸馬出の一部となる三日月堀が検出されています。各所に角馬出跡も検出されており、ちょうど信玄の時代に、中世的な城館から本格的な城郭へと移り変わった様子がうかがえます。

当時の躑躅ヶ崎館は、土塁と堀、わずかな石積みだけで構築されており、大規模な石垣などは用いられていません。また、主郭の芝生広場の地下からは、武田氏時代と思われる池泉式庭園の跡が発見されており、庭を観賞するための建物群が配置されていたと考えられます。単なる居館とは思えない城郭構造を持ち、日常の生活空間でありながら、躑躅ヶ崎館は軍事・政治両面で機能していたのでしょう。

信虎・信玄の時代、武田氏は足利将軍家との繋がりを深めており、これは居館や城下町の在り方に強く反映されました。天文12年(1543)正月の火災で多くの建造物を焼失した後、御主殿や常の間といった、足利義満の「花の御所」を彷彿とさせるような建築物が造営されています。

また、城下町も京都の条坊を連想させるような造りとなりました。約200メートル間隔で、南北2キロにわたる直線街路が計5本設定され、東西を貫く街路も整備、まるで碁盤の目のような町割りが行われたことを示しています。こうした造りは今川氏の駿府城下も同様で、地方大名にとって京都は一種の憧れだったのかも知れません。

戦国時代の府中(甲府)は、整然と整備された城下町地区、その東西に開かれた市場地区、そして善光寺や一蓮寺から成る門前町など、複合的な様相を見せていました。石和に代わる本拠地として選ばれた府中は、甲斐随一の繁栄地として歴史に名を刻んだのです。

武田勝頼による躑躅ヶ崎館の放棄と新府城への移転

元亀4年(1573)4月に信玄が亡くなると、四男の勝頼が跡を継ぎました。しかし、天正3年(1575)の長篠・設楽ヶ原の戦いで敗北を喫したことにより、日増しに織田・徳川の軍事的圧力が高まってきます。

当初、勝頼は信虎と信玄が築き上げた政治経済の中心地である府中、そして躑躅ヶ崎館を捨て去るつもりは全くありませんでした。しかし、状況は天正6年(1578)に一変します。越後で起こった御館の乱を契機に、武田氏と北条氏の関係が険悪となり、甲相同盟に終止符が打たれたのです。

織田・徳川に加えて北条までもが敵となり、武田氏は東西から挟撃される形となりました。そこで勝頼は、突如として新しい居城の築城を命じ、本拠地の移転を断行します。

天正9年(1581)、甲府盆地の外れにある韮崎で、新府城の普請工事が始まりました。勝頼が新府城を築いた理由として、以下の2点が挙げられます。

- 家臣団の再編にあたって集住化を促し、常備軍を編成したかったこと

- 拡大した領国を統治するには、府中が東に寄り過ぎていたこと

同年9月、まだ未完成であったにもかかわらず、勝頼は落成した新府城へ入城しました。同時に多くの家臣たちが新府城下へ移っています。

『甲陽軍鑑』などの記載によれば、長らく武田氏の本拠だった躑躅ヶ崎館は放棄され、庭園の樹木なども切り倒されてしまったとあります。時を同じくして、建物の多くが破却されたそうです。

織豊系大名による躑躅ヶ崎館の再利用と変貌

天正10年(1582)3月、織田・徳川・北条の同時攻撃を受けたことで、武田氏は滅亡しました。この時、躑躅ヶ崎館も接収されています。甲斐府中としての機能は、廃墟と化した新府城から甲府へ戻されました。いったん廃絶したはずの躑躅ヶ崎館ですが、織豊系大名の手によって、再び陽の目を見ることになります。

かつて武田氏の砦があった一条小山に、新しい統治拠点となる甲府城が築かれることとなり、躑躅ヶ崎館は甲府城の完成までの繋ぎとして機能しました。甲府城は、一説には徳川家臣・平岩親吉が縄張りしたとされますが、本格的に城が築かれたのは、天正19年(1591)以降の羽柴秀勝・加藤光泰の時期でした。

時を同じくして躑躅ヶ崎館にも改修が加えられ、御隠居郭や梅翁郭などが新たに整備されたといいます。加藤光泰に仕える井上梅雲斎という家老がいたことが、「梅翁」の由来になったとされています。

また、主郭を中心として石垣が多用され、主郭北西隅には天守台も築かれました。現在は立ち入り禁止ですが、土塁を利用した二面の野面積みが確認できるそうです。これにより、中世城郭から織豊系城郭へと、躑躅ヶ崎館は大きな変貌を遂げたに違いありません。

甲府城の完成後、躑躅ヶ崎館は再び廃城となりました。それから長い時を経た大正8年(1919)、居館跡に武田神社が創建され、昭和13年(1938)には「武田氏館跡」の名称で、国史跡の指定を受けています。

さらに、平成7年(1995)以降、断続的に発掘調査が実施され、かつての城郭遺構が次々と発見されたのです。

おわりに

武田信虎による本拠の移転から、武田勝頼の滅亡に至るまで、躑躅ヶ崎館の歴史は武田氏の興亡と軌を一にしていました。また、織豊系大名のもとで改修を加えられた躑躅ヶ崎館は、甲府城が新しい統治のシンボルとして完成するまで、甲斐の中心であり続けたのです。現在、武田神社一帯には城郭遺構がよく残り、大手周辺は史跡公園として整備されています。戦国時代の城郭を身近に感じられる、最適な歴史スポットと言えるでしょう。

武田三代の本拠であった躑躅ヶ崎館の遺構から、当時の武田氏の権勢や城下町の様子を想像してみるのはいかがでしょうか?

補足:躑躅ヶ崎館の略年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 永正16年 (1519) | 武田信虎によって躑躅ヶ崎館が築かれる。 |

| 大永元年 (1521) | 詰城の要害山城が完成する。 |

| 大永3年 (1523) | 支城の湯村山城が完成する。 |

| 大永4年 (1524) | 一条小山に砦が築かれる。 |

| 天文2年 (1533) | 火災によって躑躅ヶ崎館が焼失。 |

| 天文10年 (1541) | 武田晴信、父・信虎を駿河へ追放して自立する。 |

| 天文12年 (1543) | 晴信(信玄)の居館が類焼し、駒井高白斎の館へ避難する。 |

| 天文20年 (1551) | 西郭が完成。その後、次々に曲輪が造成される。 |

| 元亀4年 (1573) | 信玄、伊那郡駒場で死去。 |

| 天正9年 (1581) | 新府城の完成に伴い、躑躅ヶ崎館が廃される。 |

| 天正10年 (1582) | 武田氏が滅亡。織田信忠が躑躅ヶ崎館に仮御殿を造営する。 |

| 天正19年 (1591) | 甲府城の本格普請が始まる。同時期に躑躅ヶ崎館が改修される。 |

| 宝永元年 (1704) | 居館跡を「古城」から「御館跡」へ改称する。 |

| 大正8年 (1919) | 躑躅ヶ崎館跡に武田神社が創建される。 |

| 昭和13年 (1938) | 「武田氏館跡」として国史跡に指定される。 |

| 平成7年 (1995) | 史跡武田氏館跡整備基本計画に基づき、発掘調査が始まる。 |

【参考文献】

- 山下孝司・平山優『甲信越の名城を歩く 山梨編』(吉川弘文館、2016年)

- 小和田哲男監修『古地図で読む!真説・名城の秘密』(宝島社、2021年)

- 武田氏研究会『武田史年表 信虎・信玄・勝頼』(高志書院、2010年)

- 小和田哲男『戦国武将と城』(サンライズ出版、2014年)

- 甲府市教育委員会『史跡武田氏城館5』(2000年)

- 甲府市教育委員会『史跡武田氏城館15』(2016年)

- 甲府市教育委員会『史跡武田氏館跡Ⅱ』(1986年)

コメント欄