「日本三大怨霊」と呼ばれた菅原道真・平将門・崇徳院 ~彼らはなぜ怨霊と呼ばれたのか~

- 2025/04/03

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

今回は菅原道真・平将門・崇徳院の3人が、なぜ怨霊と呼ばれるようになったのかについて紹介していきます。

そもそも怨霊とは何か

さて、「怨霊」とはそもそも何なのでしょうか?それについては13世紀初め、延暦寺の天台座主(てんだいざす:天台宗トップの僧侶)であった慈円が記した『愚管抄』のなかで言及されています。

怨霊ト云ハ、センハタゞ現世ナガラフカク意趣ヲムスビテカタキニトリテ、

小家ヨリ天下ニモヲヨビテ、ソノカタキヲホリマロバカサントシテ、

讒言ソラ言ヲツクリイダスニテ、世ノミダレ又人ノ損ズル事ハタゞヲナジ事ナリ。

顕ニソノムクイヲハタサネバ冥ニナルバカリナリ。

つまり怨霊とは、「生前で果たせなかった報復や復讐を、死後に果たすために登場した存在」だと。しかも、ただ標的のみを攻撃するだけでなく、広く世の中に災厄を引き起こす存在であるとも考えられていたのです。

と言うことは、「日本三大怨霊」と呼ばれた菅原道真・平将門・崇徳院らはそれぞれ非業の死をとげ、その無念や恨みが要因となって世の中に災厄を引き起こす怨霊となったと言うことになります。

では、一体彼らはどんな運命をたどっていったのでしょうか?

「菅原道真」雷神になって復讐!?

菅原道真と言えば、「学問の神様」として現代でも多くの人たちに親しまれています。 道真が祀られている天満宮は、毎年受験シーズンになると、多くの受験生たちが合格祈願に訪れる場所です。なので道真=怨霊というイメージはあまりないという方もいるでしょう。では、いったいなぜ道真は怨霊と呼ばれたのでしょうか?平安時代前期、中流貴族の家柄だった道真は、学問の名門として名高い菅原家出身。詩歌の才能に優れ、5歳で和歌を詠み、その優秀さから神童と呼ばれるほどだったとか。

33歳になると、現在の大学教授のような存在である文章博士として活躍。その後は政治の中枢にもかかわるようになりました。当時の天皇である宇多天皇からは厚い信頼を受け、異例の出世を遂げた道真。中流貴族の出身ながら、右大臣の地位にまで登りつめた逸材でした。

しかし、順風満帆だったはずの道真の人生に暗雲がたちこめます。藤原氏に目をつけられてしまうのです。当時道真のライバルだった左大臣・藤原時平は、宇多天皇の次に即位した醍醐天皇にこう讒言(ざんげん)します。

これは時平が画策した冤罪事件だったのですが、醍醐天皇はそれを信じてしまいます。そして道真を反逆者とみなし、福岡にある大宰府へ左遷させます。その待遇はまるで罪人のようで、衣服や食べ物も十分でない状態だったとか。

大宰府に左遷されてからわずか2年、道真は都に戻ることなく、失意のまま大宰府で亡くなってしまいます。そして道真の死後から数年後、「これは道真の祟りなのでは…?」とみんなが震え上がるような災厄が次々と発生します。

まず5年後の延喜8年(908)、藤原菅根(すがね)が落雷によって命を落としました。菅根は道真の弟子でしたが、道真の失脚に加担した人物です。 さらに翌年には、道真を不幸に追いやった中心人物の時平が、39歳の若さで急死します。ちょうどこの頃から水害や干ばつ・伝染病などの異変が毎年のように続くようになるのです。

そのうえ、左遷の命令を下した醍醐天皇にも厄災が降りかかります。皇太子である保明親王が21歳の若さで亡くなり、その次に立太子した親王も夭折してしまいます。この一連の不幸によって、醍醐天皇も「道真の祟り」だと畏れるようになります。そこで天皇は、道真の太宰府への異動を記した勅書を破棄し、さらに道真を元の右大臣に戻した上で、正二位を贈位しました。

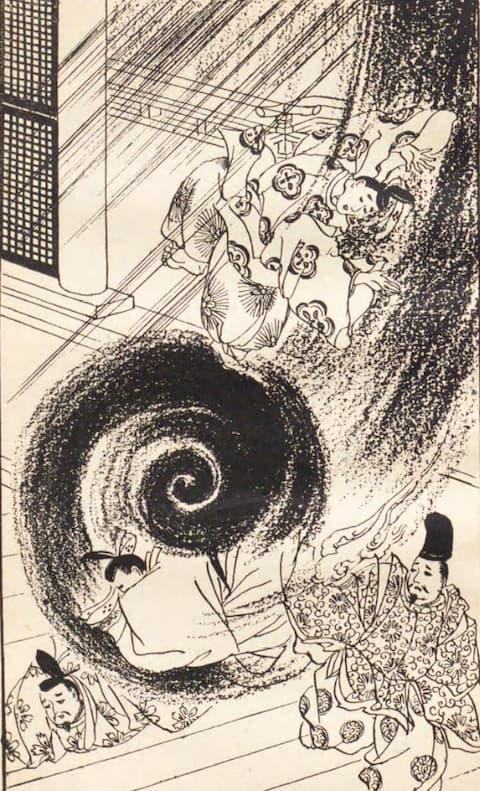

しかし、これで厄災が収まったというわけにはいかず、延長8年(930)、御所の清涼殿に雷が落ち、大納言・藤原清貫と、右中弁・平希世が落雷の被害に遭い、亡くなりました。その後、醍醐天皇も体調を崩し、なんと退位したその年のうちに崩御してしまったのです。

このように道真の冤罪事件に関わった人物が相次いで亡くなり、天変地異が起こる現状をみて、当時の人々は道真の祟りだと畏れていたといいます。

「平将門」現代でも祟りあり!?

平安中期の東国武士である平将門。彼は東国の人々にとって、ヒーロー的存在でした。そのような人がなぜ怨霊と呼ばれるようになったのでしょうか?将門は元々、京で当時の権力者である藤原忠平に仕え、滝口の武士として朝廷の警固を担当していました。しかし、出世が望めそうにないことや、父親の死をきっかけに東国へ戻ってしまいます。 そして将門は東国へ戻ってきて早々、トラブルに巻き込まれることに…。叔父たちと確執が起こり、相続争いで戦が勃発。将門は彼らを返り討ちにし、勝利を収めました。

その後、勢いに乗る将門は、関東八ヶ国の国府を襲い、国司たちを追放します。当時、関東の国司は民衆に対して圧政を強いることが多く、そんな彼らを追い出したことで、関東の人々は将門をヒーロー視するように。そして関東各地から多くの武士や農民たちが将門の元へ集います。 将門は自らを「新皇」と名乗り、新国家の樹立を宣言しました。

しかしここまでくると、朝廷もただ黙ってみているわけにはいきません。ついに朝廷は、反逆者として将門追討の命令を下しました。そして新政府樹立の宣言からわずか約2ヶ月後、将門は藤原秀郷や平貞盛たちに討伐されてしまうのです。

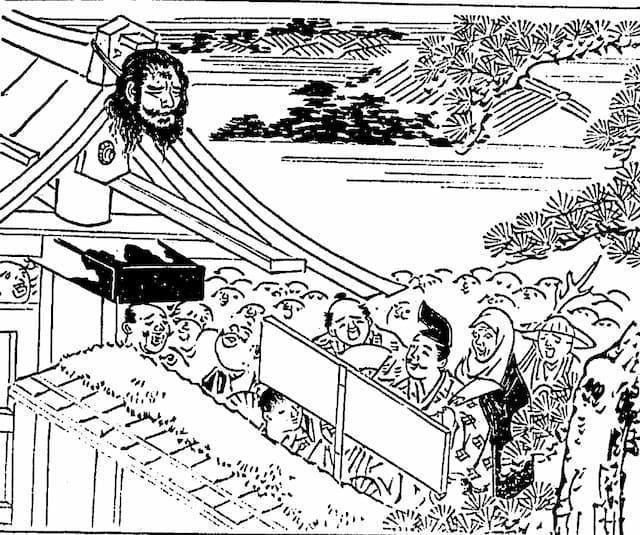

志半ばで無念の死を遂げた将門。討ち取られた首は、京の七条河原で晒されることとなります。言い伝えによると、晒された将門の首には奇妙な出来事が次々と起こりました。なんと、首だけにもかかわらず、何ヶ月も目が閉じることはなく、夜中に歯ぎしりをしたと言うのです。

しかも、「俺の胴はどこにいった? 首をつないでもう一戦しよう」と夜な夜な叫んだとか。これを見聞きした当時の人々は、平将門の強い怨念だと言って畏れました。

やがて首は胴を求めて関東へと飛んでいき、力尽きて落ちた場所が現在の東京都千代田区大手町付近だったそうです。人々はその場所に塚を築き、将門の霊を鎮めることにしました。

将門の怨霊エピソードとして、こんな話も残っています。

───

関東大震災の後、政府は被災した大蔵省庁舎の仮設庁舎を、首塚のある場所に建てました。しかし、当時の大蔵大臣をはじめ関係者が次々と亡くなってしまったのです。結局、庁舎は取り壊されてしまいました。

また、戦後にはGHQが駐車場の建設のため、首塚を取り壊そうとしたところ、重機が横転して運転手が亡くなるという事故も発生しました。

───

このように首塚の移転や取り壊し計画は何度か立ち上がるものの、あまりにも不吉な出来事が起こるため、計画は断念。今でも首塚は「将門塚」として大手町のオフィス街の一画に鎮座しています。

「崇徳上皇」日本史上最強の怨霊!?

第75代目の天皇である崇徳上皇。彼が生きていた平安時代後期は激動の時代でもありました。摂関政治が終焉し、院政が始まります。これは即位した天皇の父親もしくは父方の祖父が上皇(または法皇)として政治を行うというものです。そんな中、崇徳上皇の出生にはあるスキャンダラスな噂が立ち上ります。それは、本当の父親は鳥羽上皇ではなく、曽祖父だった白河法皇である…というもの。母である藤原璋子は、白河法皇と愛人関係にあり、それで生まれたのが崇徳上皇だったというのです。

この噂を信じていた父親の鳥羽上皇は崇徳上皇を忌み嫌い、「叔父子(おじこ)」と蔑みます。病が原因で危篤状態になった時も、鳥羽上皇は見舞いは許さず、「自分の遺体は崇徳上皇に見せるな」と遺言するほどでした。

鳥羽上皇は生前、崇徳上皇に政治の実権を握らせないよう邪魔をしていました。崇徳上皇の院政を阻止するため、退位させたあと近衛天皇を即位させます。崇徳上皇を無視し、院政は鳥羽上皇自ら行ったのです。

近衛天皇が若くして亡くなると、今度は崇徳上皇の弟である、後白河天皇が即位しました。原則、院政は自分の息子か孫が天皇になって行うものであり、弟である後白河天皇が即位した時点で、崇徳上皇は院政を行うチャンスが完全に失われてしまったのです。

さらに、ここで崇徳上皇は戦乱に巻き込まれてしまいます。いわゆる「保元の乱」の勃発です。

この乱では、後白河 VS 崇徳で争うことになり、崇徳上皇は敗北。そして、讃岐国へ配流という処分が下ってしまいます。ちなみに、天皇もしくは上皇が流罪になるのは、淳仁天皇以来、実に400年ぶりでした。

それでも運命を受け入れた崇徳上皇。流刑地の讃岐で静かに暮らすようになります。彼は配流先で乱で亡くなった人たちへの追悼と極楽往生を祈願し、『五部大乗経』と呼ばれる経典の写本を行いました。それを朝廷に送り、京の寺に納めてほしいと願い出ます。しかしそれを聞いた後白河天皇は、「これは自分を呪詛するためのものではないか?」として、その受け取りを拒みました。そして、そのまま写本を讃岐へ送り返してしまったのです。

このあまりにも酷い仕打ちに、ついに我慢の限界を迎えた崇徳上皇。自分の舌を噛み切り、その流れる血を使い、写本にこう書き付けます。

「我、これより日本国の大魔縁(だいまえん)となり、皇(すめらぎ)を取って民とし、民を皇となさん」

つまり、次のように言っているのです。

その後、崇徳上皇は爪や髪も伸ばし放題。その姿はまるで夜叉のようでした。

崇徳上皇はそのまま流刑地の讃岐で崩御。亡くなった上皇の棺からは血があふれだし、人々を驚かせたという逸話も残っています。そして、崇徳上皇の怨念のすさまじさが垣間見えるのが、血で写本に書いた「皇を取って民とし、民を皇となさん」呪詛の言葉です。

この言葉は崇徳上皇の死後、現実になりました。というのも、崇徳上皇の死後、政治の実権を握ったのは、天皇でも上皇でもなく、源氏や平氏などの武士だったのです。

例外として、後醍醐天皇が鎌倉幕府を倒し、「建武の新政」を行いますが、結局それもすぐ失敗しています。それ以降、明治天皇が即位するまで約700年もの間、日本は武家中心の世の中でした。

これが本当に崇徳上皇の呪いによるものなら、凄まじい怨霊の力だと言えるのではないでしょうか。

それぞれの怨霊を祀る神社や史跡について

人々は、神社や塚を建て、怨霊たちが引き起こした祟りや災いを必死に鎮めようとしました。日本三大怨霊と呼ばれる彼らも例外ではなく、祟りを鎮めるための神社や塚が今でも残っています。ここでは有名なスポットを一部ご紹介します。

菅原道真が祀られる場所

「太宰府天満宮」(福岡県太宰府市)

全国にある天満宮の総本宮。ここの社殿は道真の墓所の上に建っています。今では学問の神様として多くの人が参拝する有名なパワースポットです。平将門が祀られる場所

「神田明神」(東京都千代田区)

どのシーズンでも活気があり、賑やかな場所です。ここでは縁結びの神様である大己貴命、商売繁盛・医療健康の神様である少彦名命、厄除けやスポーツの神様である平将門命の三柱の神様を祀っています。特に神田明神は国内有数の「企業参拝の神社」として有名です。

「将門塚」

前述したように東京大手町の近代的なオフィス街の一角に鎮座する将門塚。それほど大きくはないスペースながら厳かな雰囲気があります。是非、神田明神とセットで訪れてほしい場所です。

崇徳上皇が祀られる場所

「白峯神宮」

幕末の天皇、孝明天皇が崇徳上皇の霊を慰めようと、讃岐にあった白峯陵から崇徳上皇を京都へ迎える計画を立てるも崩御。明治天皇がその意志を受け継ぎ造営された神社です。ここはもともと蹴鞠の宗家だった公家の家柄である飛鳥井家の屋敷があった土地で、今では球技全般やスポーツの守護神、武道上達の神様として有名です。

おわりに

今回はなぜ彼らが怨霊と呼ばれたのかについて紹介してきました。3人のエピソードを聞いていると、それぞれ無実の罪に問われたり、時代に翻弄されつつ、亡くなってしまった無念さが伝わってきます。そして、それを死後に発生した事故や災厄と結びつけて、人々は怨霊の仕業として畏れました。観光を兼ねて彼らの冥福を祈るため、今回紹介した神社や史跡を訪れるのも良いかもしれませんね。

【主な参考文献】

- 山田雄司『怨霊とは何か 菅原道真・平将門・崇徳院』(中央公論新社、2014年)

- 佐藤信『古代史講義【戦乱篇】』(筑摩書房、2019年)

- 高野信治『神になった武士 平将門から西郷隆盛まで』(吉川弘文館、2022年)

コメント欄