尾張の一勢力に過ぎなかった織田信長が、優秀な家臣団を育成できたワケ

- 2025/07/28

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

信長の父・信秀の立場は「主君」にあらず

尾張の織田氏といっても、単に信長の系統を指すわけではありません。尾張上四郡の守護代だった岩倉織田氏、同じく下四郡の守護代を務める清州織田氏が存在しており、信長の父・織田信秀は、清州織田氏に仕える三奉行の一人に過ぎませんでした。そんな信秀は、父・信貞が築いた勝幡城を拠点として、着実に勢力を拡大しています。城下には木曽川・伊勢湾の水上交通を扼する津島湊があり、津島衆ら有力武士を配下に組み込むことで、「勝幡譜代」と呼ばれる家臣団を構成しました。平手・林・池田などの家臣が代表例でしょうか。

天文7年(1538)、信秀は那古野城主・今川氏豊を放逐し、嫡男・信長とともに那古野城へ入りました。今川旧臣の多くは信秀の家臣団に組み込まれ、この時に丹羽・前田・佐々・塙・梁田・河尻・山口といった諸氏が従ったようです。彼らは「那古野譜代」と呼ばれていて、信秀が古渡城へ居城を移したのちは、信長の与力となっています。

さて、古渡城へ移った信秀は、愛知郡東部の国衆・土豪を支配下に組み入れました。これが柴田・佐久間・長谷川などの「古渡・末森譜代」で、信秀の死後は、信長の弟・信勝へ引き継がれています。

ちなみに勝幡譜代、那古野譜代、古渡・末森譜代の面々は、信長期には重臣格だったものの、信秀の頃から家臣だったとは限りません。なぜなら信秀が、単独で彼らと主従関係を結んだという確証はなく、所領の安堵状についても信秀のみならず、清州織田氏からも出されているからです。

信秀は清州織田氏と強調しながら、勢力拡大を図ったと考えられるため、自らの立場を曖昧にしながら、彼らを動員しようと考えたのでしょう。

例えば、天文13年(1544)に美濃の稲葉山城を攻めた際、大兵力を動員する権限がない信秀は、守護・斯波義統に懇願して号令を掛けてもらったとされています。つまり、信秀が動員した軍勢のほとんどは、状況に応じて協力する「与力」だった可能性が高いと言わざるを得ません。また、柴田や佐久間ら有力国衆にしても、信秀を主君とは思わず、家臣の立場を自認していなかったと考えられます。

家臣をカネで雇う!? 信長の斬新な考えとは

天文21年(1552)に信秀が亡くなると、跡を継いだ信長はたちまち苦しい立場に追い込まれました。尾張の国衆・土豪の盟主的存在だった信秀がいなくなり、しかも信長自身「うつけ」と呼ばれるほど、いわくつきの人物です。「こんな当主で大丈夫か?」といった声が上がるのも当然でしょう。さらに今川氏の圧迫や、山口教継・教吉の離反もあり、信長傘下の与力たちに動揺が走りました。そんな状況下、離反した 山口教吉と赤塚の戦い(1552)で衝突します。この時の信長勢は旗本衆のみの編成となっており、柴田や佐久間ら部将クラスを動員できませんでした。なぜなら信長にそこまでの求心力がなかったからです。

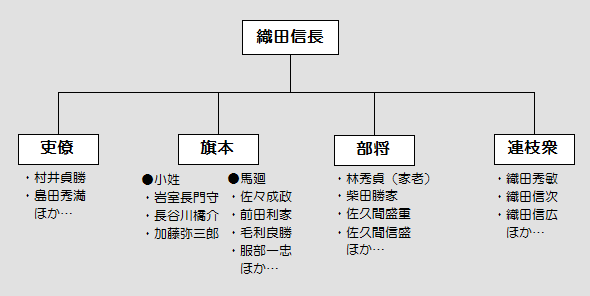

その後、信長は清州織田氏を滅ぼして、守護・斯波氏を推戴する立場となり、ようやく軍勢を動員できる大義名分を得ています。さらに永禄元年(1558)には弟・信勝の暗殺に伴って、柴田や佐久間ら信勝付きの国衆を家臣団へ組み入れました。こうして林秀貞・柴田勝家・佐久間信盛・佐久間盛重らが部将格となり、初期の織田家臣団を構成することになります。

ただし、彼らに能力があったから部隊を任されたのではなく、単に数百規模の動員能力があったからに他なりません。まだ小さな勢力に過ぎない信長にとって、彼らの軍事力に頼らざるを得なかったのが真相でしょう。

そこで信長は権限強化と軍事力増強を図るべく、ある手段を講じました。それはカネで家臣を雇うという方法です。カネといえば聞こえは悪いのですが、早急に旗本衆を増やすにはそれしかありません。幸い信長は、繁栄を極める津島・熱田を支配しているため、経済的にかなり潤っていました。

まず信長が目を付けたのは、国衆・土豪らの庶子、つまり次男や三男です。彼らは家督を継げる可能性が低いため、分家を興すか、部屋住みになるしかありません。そこで直臣に取り立てることで、意のままに動く家臣団を作り上げようとしたのでしょう。

ちょうど天文19年(1550)頃から、庶子たちを家臣として採用し始めたといい、知行の代わりに高額の俸給を約束したと考えられます。この時期に信長の直臣となったのは、丹羽長秀・前田利家・佐々成政らが挙げられますが、いずれも次男、あるいは三男という立場でした。また、近江甲賀の出身とされる滝川一益は、幼年時に尾張へ移り住み、若くして信長の直臣になったという説が有力です。

ちなみに信長は、他国出身者も積極的に登用しました。森可成・蜂屋頼隆・金森長近らはいずれも美濃の出身ですが、織田氏の勢力がまだ美濃へ及んでいない以上、彼らの本領を安堵することは不可能です。もしかするとカネで家臣を雇う対象を、尾張国外にまで広げた結果なのかも知れません。やがて木下秀吉のように出自不明な者ですら、家臣団に組み込むという柔軟な発想へ繋がったのでしょう。

信長は、こうした若い直臣たちを取り立て、黒母衣衆・赤母衣衆という親衛隊へ抜擢しました。彼らは桶狭間の戦い(1560)をはじめとする勝利の原動力となり、信長の躍進に大きな役割を果たすことになります。

信長の躍進によって膨張していく家臣団

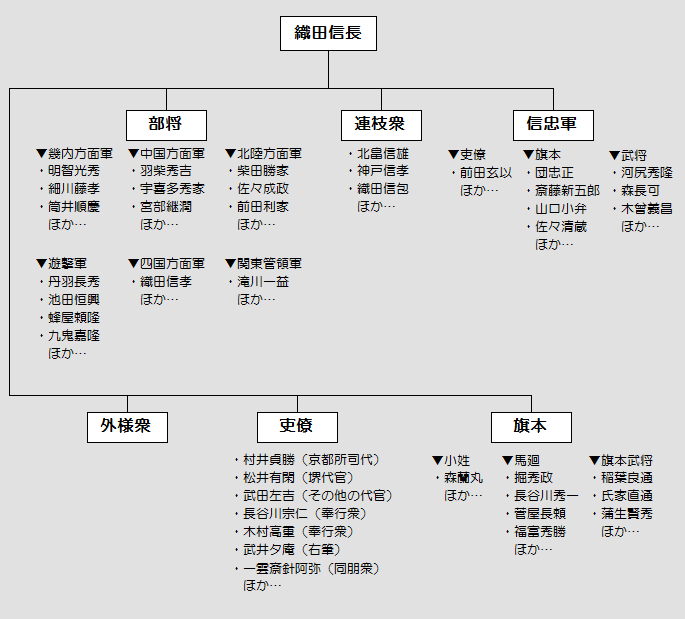

さて、信長が勢力を拡大するにつれて、織田家臣団はますます膨れ上がっていきます。まず柴田勝家や佐久間信盛らが、宿老として重きを成す一方、一連の攻略作戦で活躍した丹羽・木下(羽柴)・河尻・森・池田といった面々が、部将あるいは城主クラスへ出世を果たしました。

また、西美濃三人衆(稲葉一鉄・氏家卜全・安藤守就)や、磯野員昌・阿閉貞征・堀秀村らの近江出身者が新たに家臣として加わっています。さらに越前攻めの後には、朝倉旧臣の富田長繁・朝倉景鏡・朝倉景健らも、織田家臣団へ組み込まれました。

ちなみに朝倉旧臣出身者について面白い点があります。それは信長に仕えて以降、名を変えている者が多いということ。例えば、

朝倉景鏡→土橋信鏡

朝倉景健→安居景健

前波吉継→桂田長俊

といった感じでしょうか。朝倉姓や「景」の字を廃し、自らの偏諱である「信」や「長」を与えているあたり、おそらく信長にとって、越前から朝倉色を排除する狙いがあったのでしょう。

なお、朝倉景泰は、姓を「織田」に変えていますが、別に織田一門になったわけではありません。越前には織田氏発祥の地である織田庄があり、それにちなんだ理由でした。

天正元年(1573)、将軍・足利義昭が畿内から追放されると、新たな面々が織田家臣団に加わります。幕臣として将軍を支えてきた明智光秀や細川藤孝らが、改めて信長に臣従を誓ったのです。また義昭に随行せず、京都にとどまった伊勢貞興・上野信恵・松田頼隆らも家臣団に組み込まれました。

さらに畿内出身者では、摂津の土豪上がりだった荒木村重も優遇されています。その有能ぶりもさることながら、いち早く信長に味方したことで厚遇を受け、摂津の支配を任されるほど重用されています。

このように織田家臣団は、譜代・外様衆・旧幕臣らによってバランスよく構成され、信長の覇業を支えたといえるでしょう。

天下人への道を歩む信長と、軍団の創設

天正3年(1575)、信長は嫡男・信忠へ家督を譲り、いよいよ新たな居城・安土城の築城に着手しています。また同年のうちに、長篠・設楽原の戦いで武田勝頼を打ち破り、東方からの脅威を取り除きました。さらに越前の一向一揆を殲滅したことで、完全な分国化に成功しています。信長自身、権大納言並びに右近衛大将に任官したことで、武家の棟梁としての地位を獲得しました。また信長に対する尊称や呼び方も、これまでの「殿様」から「上様」へ格上げとなっています。

織田家臣団にも大きな変化が現れるようになりました。まず越前から北陸方面を睨むべく、柴田勝家を筆頭とする軍団が創設され、大身の直参衆が与力として付属されています。

次いで丹波侵攻の必要性から、明智光秀をトップに据えた軍団が発足しました。さらに家督を継いだ信忠も、尾張・美濃の諸将を加えたうえで親衛軍団を組織しています。

織田氏の勢力範囲が広がり、信長が軍勢を直接指揮する機会が減ったことで、信頼できる部下を軍団長に抜擢する方針に切り替えたのでしょう。さらに中国方面へ進攻する羽柴秀吉、関東方面を睨む滝川一益の軍団が加わったことで、もはや信長の天下は揺るぎないものとなりました。

一方で佐久間信盛や林秀貞といった重臣たちは、あっさりと切り捨てられ、追放の憂き目に遭っています。もはや彼らの力を借りずとも、日本の統一は成し遂げられる。そんな信長の自信の表れではないでしょうか。

しかし天正10年(1582)、本能寺の変によって天下布武の夢は水泡に帰してしまうのです。

おわりに

尾張守護代の分家からスタートした信秀・信長の系統(勝幡織田氏)は、力のある武士層を巧みに取り込むことで、確実に勢力を拡大しました。また信長自身、国衆・土豪の庶子を直臣に取り立てることで、意のままに動かせる軍勢の創設に成功しています。さらに能力のある外様衆を引き立てたり、敵対した者であっても家臣団へ組み入れるなど、当時の常識からすれば、異端としか言いようがありません。そんな柔軟な発想が信長流なのであり、だからこそ天下を手中にできたのでしょう。

【主な参考文献】

- 菊池浩之『織田家臣団の謎』(KADOKAWA、2018年)

- 和田裕弘『織田信長の家臣団 派閥と人間関係』(中央公論新社、2017年)

- 戦国史研究会『織田権力の領域支配』(岩田書院、2011年)

- 小野之裕『織田信長の家臣 佐久間信盛、柴田勝家、丹羽長秀』(KTC中央出版 2020年)

- 歴史REAL『織田信長 一族と家臣から迫る信長軍団の全貌』(洋泉社、2018年)

コメント欄