ニッポン、チャ・茶・CHA! 〜お茶はじめて物語〜

- 2025/08/20

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

日本人に親しまれている「お茶」。その中でも緑茶は日本文化を代表する飲み物とも言えますが、元々日本にあった飲み物なのでしょうか?なんとなく鎌倉時代に臨済宗の開祖、栄西が広めた印象を持たれている方もいると思います。

そこで、今回は日本のお茶(緑茶)のハジマリを紹介していきたいと思います。お茶でも飲みながら読んでいただければ幸いです。

そこで、今回は日本のお茶(緑茶)のハジマリを紹介していきたいと思います。お茶でも飲みながら読んでいただければ幸いです。

お茶の種類とルーツ

まず、今回のテーマとなっているお茶の定義(意味)を明確にしましょう。「茶」

1、ツバキ科の常葉低木。中国南西部の温・熱帯原産。

2、茶の若葉を採取して製した飲料。若葉を蒸しこれを冷却してさらに焙って製する。(中略)湯を注いて用いるのを煎茶といい、粉にして湯にまぜて用いるのを抹茶または碾茶という。

ですから、麦茶や甘茶など「茶」という文字が入っていても茶葉を使っていない飲み物(茶外茶といわれます)は今回のテーマの対象外となります。

お茶の種類

さて、お茶といっても緑茶やウーロン茶、紅茶といったように種類がありますよね。お茶は茶葉を摘んだ後の製法の違いで出来上がりの色が変わり、その色によって大きく3種類(細かくは6種)に分けることができます。- 1.緑茶

- 2.青茶(烏龍茶)

- 3.紅茶

なお、原料となる茶の木は『広辞苑』に書かれているように中国南西部が原産の植物(カメリアシネンシス)で、現在は中国種とアッサム種、その交雑種になるカンボジア種の3種類に分かれます。そして、日本の茶畑に生えている茶の木はほとんどが中国種です。

お茶のルーツは中国

世界で初めてお茶を口にしたのは、今から5千年前の中国の伝説に登場する神農帝といわれています。彼は野草の毒にあたった時に茶の葉を噛んで毒を消した、と伝えられています。これが、人間がお茶に親しむきっかけとなり、お茶が「薬」として飲まれるようになった原点にもなります。

また、唐の時代(760年頃)に陸羽が書いた『茶経』という本が残されています。ここにはお茶の製造方法や茶道具、飲み方などが書かれており、世界最古のお茶専門書といえます。

やはり、お茶の歴史は原産国の中国から始まっていますね。

日本茶のハジマリは奈良時代

日本における最古の記録は聖武天皇

一条兼良によって室町時代に書かれたとされる『公事根源』「二月 季御読経」には、「天平元年(729)、聖武天皇によって催された季御読経で行われた “行茶の儀” 」についての記述があります。聖武天皇が唐から贈られた高価な引茶を100人の僧にふるまったことが書かれており、お茶に関する最古の記録といえるでしょう。ただし、この記述は後世の室町時代に書かれたもので、伝説・伝承として史料的価値は低い、との意見もあります。

お茶好きな嵯峨天皇

平安初期(9世紀前半)、嵯峨天皇の時代になると文献にお茶が度々登場するようになります。このことから、お茶が少しずつ広まったことがわかります。古い順にいくつか抜粋して紹介します。『凌雲集』より

弘仁5年(814)に編集された初の勅撰漢詩集で、この中にお茶に関する記述が見られます。例えば、弘仁4年(813)8月16日に嵯峨天皇が文人達と一緒に皇太弟(嵯峨天皇の異母弟、淳和天皇)の御苑で行った詩会で詠まれた漢詩の中に、次の一文があります。

「院裡満茶煙」

(訳:院内は香ばしい茶の香りに満ちあふれている)

他にも、嵯峨天皇が藤原冬嗣宅へ訪れたとき、お茶を煎じる音について詠んだ漢詩も載せられています。

『日本後紀』第六巻より

『日本後紀』は承和7年(840)に成立した『続日本紀』に続く六国史の第三作目です。弘仁6年(815)4月22日、嵯峨天皇が滋賀県大津市にあった梵釈寺に立ち寄ったとき、以下のように書かれています。「大僧徒永忠手自煎茶奉御」

(訳:永忠という僧が自らお茶を煎じて献上した)

これは、具体的にいつ、どこで、誰がお茶を飲んだかが分かる最古の記述と言われます。永忠は留学僧として中国に滞在していた経験がありますが、帰国したのはこれより11年前なので、この時に嵯峨天皇が飲んだお茶は中国から持ち帰ってきた茶葉ではなく、国内で栽培された茶葉と考えられます。

また、同年6月には、次の記述があります。

「令畿内并近江。丹波。播磨等国殖茶。毎年献之」

(訳:畿内、近江、丹波、播磨等の国に茶の木を植え、毎年お茶を献上させた)

ちなみにこれを命じたのも嵯峨天皇ですから、よほどお茶が好きだったのでしょう。

お茶文化を広めた留学僧たち

先述の永忠もそうですが、中国に留学した僧たちが帰国後、積極的にお茶文化を広めたようです。有名な最澄や空海も茶の種を持ち帰り、比叡山の麓などで茶畑を造ったという記録や伝承もあります。ここで、最澄とお茶に関して少し面白い文献がありますので紹介します。最澄が書いた文書集『伝教大師消息』に、弘仁7年(816)弟子だった泰範へ送った手紙が収められており、その手紙の最後に、こう書かれています。

「茶十斤以表遠志」

(訳:深い思いを表し、お茶十斤を送ります)

これは、天台より真言の方が優れていると考え高雄山寺へ行ってしまった泰範に対し、最澄が比叡山へ戻ってくるようにお茶(製茶した茶葉)を添えてお願いしている手紙です。十斤とは6kg程度になりますので、相当な量をプレゼントしていますね。

以上のように調べていくと、日本茶は奈良時代にやってきて、遣唐使や留学僧が製茶された茶葉や茶の種を持ち帰り、国内でも茶畑が造られるようになったと推測できます。実際『日本後紀』を見れば、平安時代にお茶の栽培が始まっていたことが分かりますよね。

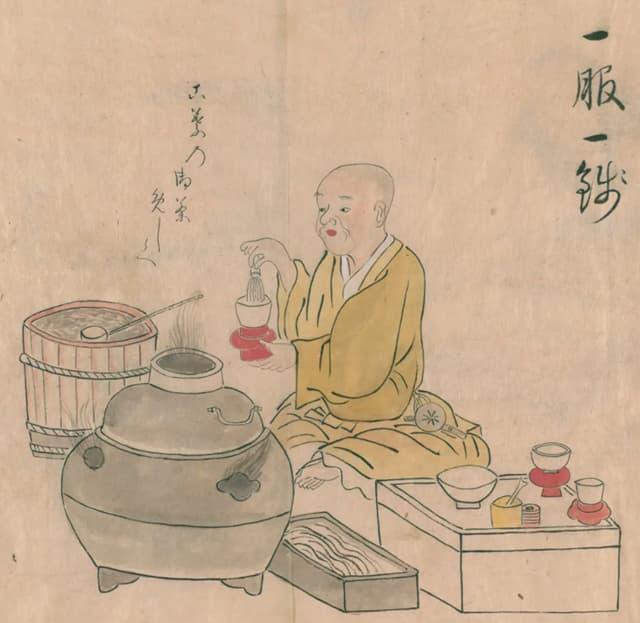

奈良・平安時代に飲まれていたお茶は「餅茶(へいちゃ)」「団茶(だんちゃ)」と呼ばれるもので、次のようなものだったようです。

- 1、茶葉を蒸してから臼でつき、それを煎餅のように丸めて日に干し、固める

- 2、火に炙ってから削る

- 3、薬研で細かくしたものを煎じて飲む

日本の茶祖は栄西

お茶の歴史を語る上で避けて通れないのが、冒頭でも登場した栄西です。彼は建久2年(1191)、中国で流行っていたお茶の飲み方「抹茶法」と茶の種を持ち帰り、日本にお茶を広めたといわれています。さらに承元5年(1211)、有名な『喫茶養生記』を著します。これによって、お茶は健康に良いことが広く認知されるようになりました。

鎌倉幕府三代将軍の源実朝は栄西が献上したお茶によって二日酔いから治った、というエピソードも残っています。

彼は日本茶の“茶祖”と呼ばれ、それゆえ「栄西(鎌倉時代)= お茶の始まり」の印象が強いのでしょう。栄西の『喫茶養生記』以降、お茶は薬や嗜好品として広まっていったのは事実です。『二条河原落書』にも登場する「闘茶」が流行ったり、「侘び茶」が流行ったり…。お茶は日本文化を代表する飲み物になっていったのです。

室町時代以降は?

室町時代以降、お茶は庶民にも広く親しまれるようになります。京都の大寺院の門前にお茶屋が建ち、銭一文でお茶が飲めたそうです。「一服一銭」と呼ばれ、お寺参りの庶民たちが気楽にお茶を飲むようになり、戦国時代末期には重要な商品作物としてお茶があちこちで栽培されるようになりました。

ちなみに現在、最も一般的でよく飲まれる「煎茶(せんちゃ)」は、江戸時代の元文3年(1738)に宇治の永谷宗円が完成させた宇治製法によって始まったものです。日本茶の最優良品種「やぶきた」が静岡の “ある竹藪の北側” で発見されるのはまだまだ後(明治時代)のお話です。

※補足:茶の木は日本の固有種(ヤマチャと呼ばれます)として元々自生していた、という説もありますが、不確定要素が多いので今回は省かせていただきました。

【主な参考文献】

- ヘレン・サベリ『お茶の歴史』(原書房、2014年)

- 福地昭助『平安時代の茶「喫茶養生記」まで』(角川学芸出版、2006年)

- 静岡県経済産業部『めざせ!お茶博士 こどもお茶小辞典』(静岡県、2012年)

- 松下智『ヤマチャの研究ー日本茶の起源・伝来を探るー』(愛知大学綜合郷土研究所、2002年)

- 新村出『広辞苑 第七版』(岩波書店、2018年)

コメント欄