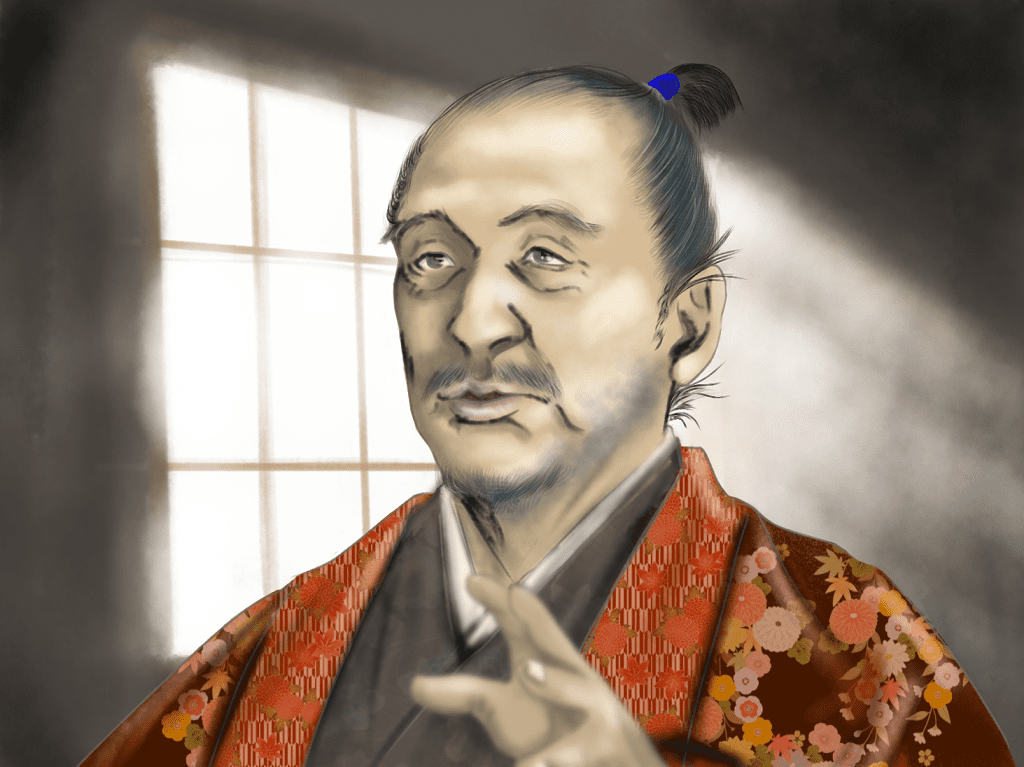

「松井友閑」茶湯への造詣の深さで信長近習のトップへ上り詰めた文化人。

- 2021/02/19

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

茶湯に精通し、連歌や能などの文化的素養を備えていた松井友閑(まついゆうかん)。信長が茶会に政治的な意味合いを持たせるために行った「名物狩り」でも、その才をいかんなく発揮。近習のトップとして政治的な分野でもみるみる頭角をあらわしていきます。

信長の死後は堺代官として秀吉に仕えましたが、突如罷免されて歴史の表舞台から姿を消してしまうことに…。

信長の死後は堺代官として秀吉に仕えましたが、突如罷免されて歴史の表舞台から姿を消してしまうことに…。

信長の上洛後は右筆に任命、信長側近に。

松井友閑の出自には、いささかはっきりしないところもあり、『信長公記』に登場する清州の町人で、信長に幸若舞を教えた「友閑」という人物と同一視されることもあるようです。しかし、宣教師ルイス・フロイスの書いた『日本史』の中では、” 元々友閑は仏僧であった ” とされているため、町人の「友閑」とは別人であるととらえてもよいのではないでしょうか。もともと友閑の一族は、室町幕府に仕える幕臣であったとされ、友閑も12代将軍足利義晴と、その息子でのちに13代将軍となる義輝に仕えていたようです。しかし、永禄8年(1565)に永禄の変によって義輝が暗殺されると、友閑は織田信長に従うようになったと言われています。

なお、友閑の生誕年は現段階では明らかになってはいませんが、村井貞勝や島田秀満といった信長初期の近習と年齢が近いと考えられるため、信長より5~15歳程度年上であった、というところでしょうか。

永禄11年(1568)、信長は足利義昭を奉じて上洛を果たしますが、このときに友閑は近畿地方の政務にあたり、信長の右筆(ゆうひつ)にも任命されています。

右筆とは本来は文章の代筆を行う役割の者を指しましたが、信長・秀吉の時代には公文書の作成や、政策への関与も行う側近としての役割を持つようになっていました。

当時の友閑の発給文書からは、友閑は信長の側近として、以下のような任務にあたっていたと推測できます。

- 寺社の相論や取次などを担当

- 対外交渉において本願寺との講和を担当

- 外交面において伊達家の取次ぎを行う

- 信長の意思を伝達したり、信長の動向を通達したりする

- 茶会に関する情報を把握する

このように、多岐にわたる任務をこなしていた友閑ですが、そのなかでも「茶会」における友閑の役割は、他に代わるもののないほど重要な位置を占めていました。

大名茶湯の指導者として、信長の「政治的茶会」を支える

茶湯の熟練者として信長に大名茶湯を指導

当時の茶湯においては、「大名茶湯」と「侘数寄」の2つの系統が流行していました。大名茶湯は古今の唐物や名物を集め、その飾りを中心に行う茶人。侘数寄は名物を所持せず、茶会で創造的な作為ある茶人を指していました。

信長や秀吉は、茶会を行うために数百点に及ぶ高名な茶道具を収集し、茶会でそれを披露していたことから、当時流行していた流派のうち、大名茶湯の方を嗜んでいた、ということになります。そして、信長に大名茶湯を教授した人物こそ、友閑であったと推測されています。

その理由は以下のような点にあります。

- 友閑が所持していた茶道具は八十点ほどだが、そのほとんどが名物と呼ばれる高名な唐物の道具であった

- 窯の種類から見る友閑の嗜好は「異相」であるが、これが信長の所有する釜の傾向と一致していた

- 茶の湯者となるためには名人ゆかりの名物を所持しなければならないが、これらを所持していた友閑には茶の湯者としての覚悟と心構えがあった

- 茶会において床飾りや花を所望されていたことから、友閑は茶湯の熟練者であった

さらに、友閑は信長の茶会ではたびたび茶頭を務めています。信長の茶会における友閑の役割は、

- 信長の代役として手前をする

- 信長のために手前をする

- 信長に代わって茶会で亭主を務める

といったものであり、信長の茶会に友閑はなくてはならない存在であったと言えるでしょう。

信長の政治的な茶会を支える

信長は茶会の場に政治的な意図を込めるために、茶会で飾られる名物茶器を「政治的調度品」と位置付けていました。名物は権威の象徴となり、時には一国一城と同等の価値をもつものへと変貌していきました。つまり信長は、合戦で戦功をあげた武将に対して国や領土を与えるだけでなく、価値のある名物を与えることで信長からの信頼の厚さを示したのです。

さらに信長は、自身が与えた名物を飾って茶会を行うことを一部の家臣にのみ許可するなどして、家臣の中にある種の格差、ヒエラルキーを作り出そうとしていたのです。

永禄12年(1569)、信長は京や堺で金や米の代わりに名物を強制的に収集する、いわゆる「名物狩り」を行いました。その奉行を丹羽長秀とともに務めたのが友閑です。

「名物狩り」という言葉の響きから、手当たり次第に名物を収集していったととらえられがちですが、権威の象徴ともなる名物には、それにまつわる由緒が大切と信長は考えていたようです。そのため、茶湯に造詣の深い友閑は、名物茶器の目利き、その由来の調査、そして信長のお眼鏡にかなう名物の厳選調達を任されていたのだと考えられます。

信長の茶会においては、信長に代わって点前をしたり、亭主として信長の茶会の指揮に携わったりしながら、茶会で用いられた名物茶器の由緒を客に語り聞かせることで、名物の政治的価値を高めることに寄与していたのでしょう。

友閑の文化的な素養が信長との絆を深くした?

友閑は茶湯以外にも優れた文化的素養を持ち合わせていました。当時、連歌の「一味同心」の精神が茶湯に通じることから連歌を嗜む茶人は多く、友閑自身も毎月25日に月次の連歌会を催すほど連歌に通じていたようです。さらに、舞や能にも精通しており、宗教者として禅宗とも関わりの深かった友閑は、文化的な任務を担い、信長に重用されました。信長にとって茶湯などの文化的な行事は、自身の政権を権威づけるために重要な役割を果たしていました。そのため、ことに友閑のような教養ある人物が信長には必要だったのでしょう。

ところで皆さんは、信長の友閑によせる信頼の深さがうかがえるようなエピソードがあるのをご存知でしょうか。

元亀3年(1572)正月晦日のこと。腫物を患った友閑を医師に診せるため、信長直々に外科に優れた宣教師の医師を呼び寄せる書状をしたためています。しかし、観音寺からの返事はなく、医師も来なかったため、武井夕庵(たけいゆうあん)が後日催促の手紙を送っています。

この一件からも、信長が友閑を非常に心配し、個人的に温情をかけていたということがうかがえますね。ルイス・フロイスも、友閑は信長から大いに信用され、重用された人物であったと評しています。

堺の代官に従事

元亀3年(1572)ごろ、友閑は村井貞勝や武井夕庵らとともに信長の近習のトップとしての地位を得ていたと考えられます。この頃、友閑が大徳寺にあてた書状からは、大徳寺と加茂社とのトラブルに対して、大徳寺側を担当していた塙直政と羽柴秀吉が加茂社側に肩入れしていたことがうかがえます。

友閑は大徳寺に対して「二人には自分から指示を行います。それでもいうことを聞かなかったら、また連絡 してください」と書状を送っていますが、その後に直政と秀吉が「今後は大徳寺をおろそかにしません」と言っていることから、どうも友閑が信長の権威をかさに二人を叱ったらしい…ということがうかがえます。

天正3年(1575)頃、友閑は堺の代官に就任。友閑は、もともと堺の会合の中心人物であり、堺の有力商人、天王寺屋の三代目・津田宗及とも親交を深めていました。宋及も茶湯に精通しており、友閑とともに茶頭の一人として信長に奉仕する傍ら、政商としての役割を果たしていました。

上洛時より堺の持つ経済力に目をつけていた信長は、友閑を境の代官に据えることで、堺の豪商とのパイプを太くし、その富力を取り込む狙いもあったのでしょう。

友閑は堺代官就任後もたびたび安土へ赴き、信長近習としての仕事にも精を出していました。天正8年(1580)1月から、翌年(1581)2月までの約1年間の間だけでも、安土を訪れること4回。その合間に京都や大坂へも赴いているのですから、いかに多忙であったかが分かります。それほどまでに、信長の政権を支えるうえで必要とされていた人物だったのでしょう。

信長死後から晩年の友閑

天正10年(1582)本能寺の変の前日、友閑は堺で茶会を開いて徳川家康を接待していました。翌日に上洛しようとしたところで変を知った友閑は、堺に引き返して変の発生を堺の人々に知らせています。友閑は変後の混乱の中、朝廷や公家衆との交渉を行い、大徳寺での信長の葬儀にも関与するなど、側近としての事後処理にもあたりました。翌天正11年(1583)に、織田家中を二分した賤ケ岳の戦いに秀吉が勝利すると、7月7日の大坂城における秀吉茶会に参加。そのまま自然な成り行きで秀吉に従うようになりました。その後、友閑は秀吉より「堺政所」へ任じられ、信長の時代に引き続き、そのまま堺の政務にあたっていました。

しかし、天正14年(1586)6月14日、突如その職を罷免されてしまいます。「曲事(くせごと)」を咎められた、ということですが、詳細は分かっていません。もしかしたら秀吉は、信長の息のかかった旧臣たちを一掃し、自分の好きなように政治を行うという目的ために、かつての同僚である友閑を体よく追い払ったのかもしれませんね。

その後の友閑の政治的な動きは資料には残されていないようです。ただ、信長の時代以上に盛んにおこなわれた秀吉の茶会に友閑の姿はありませんでした。かろうじて秀吉主宰の連歌会には顔を見せていたようですが、友閑の最後がどのようなものであったかも、今に伝わってはいないようです。

おわりに

茶の湯に精通していた友閑は、その能力で信長を文化面からも政治の面からも支えた陰の立役者。信長に重用され、多岐にわたる任務をせっせとこなしていた友閑なしには、信長政権は成り立たなかったかもしれません。【主な参考文献】

- 谷口克広『信長の親衛隊 戦国覇者の多彩な人材』(中公新書、1998年)

- 竹本千鶴『織豊期の茶会と政治』(思文閣出版、2006年)

- 和田裕弘『織田信長の家臣団 -派閥と人間関係』(中公新書、2017年)

コメント欄