織田信長の伊勢侵攻と支配… 伊勢を呑み込んだ非情な養子戦略の全貌

- 2025/07/24

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

織田信長の伊勢侵攻

織田信長が版図を拡大する過程において、伊勢は重要な意味を持った。伊勢湾は海上交通の要衝であり、ここを抑えることは今後の天下取りに必要なことだった。南北朝期以降、北畠氏は伊勢に基盤を持ち、支配していたが、その弱体ぶりは目に見えて明らかだった。信長は、その隙を見逃さなかったのである。永禄10年(1567)から翌年にかけて、信長による北伊勢への攻撃は、合計3回あったといわれている(『勢州四家記』)。信長の伊勢侵攻によって、北畠氏の弱体化はいっそう進んだ。やがて、信長は確実に北伊勢を支配下に収めていたといわれている。当主の北畠具教は、すでに家督を具房に譲っていた。

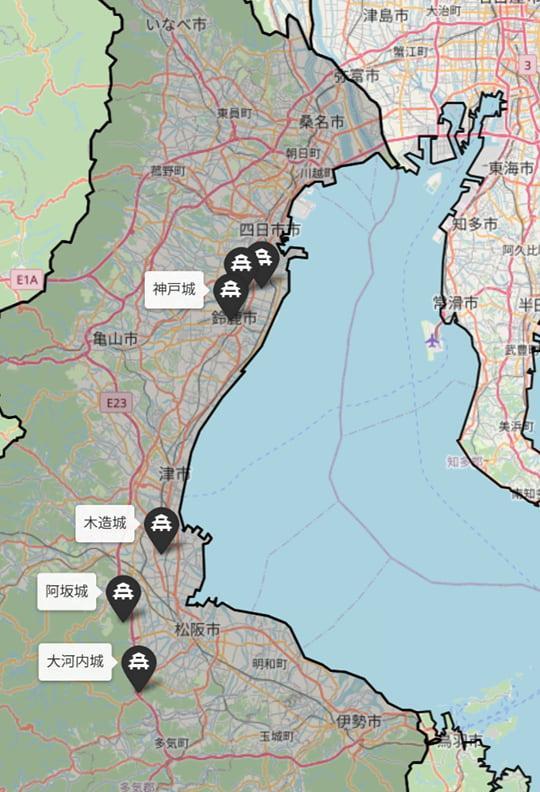

永禄11年(1568)、信長は再び伊勢に攻め込むと、神戸氏の養子として三男の三七(のちの信孝)を、さらに長野氏の養子として弟の信良(信包)をそれぞれ送り込んだ。信長は伊勢の有力な国衆と養子縁組を行い、それぞれの家を事実上乗っ取ることによって、伊勢支配を着々と行ったのである。

北畠氏の反撃と敗北

永禄12年(1569)、北畠氏は攻勢を強める信長に対して、抵抗する姿勢を見せた。北畠氏は配下の佐藤氏や沢氏に出陣を要請すると、ただちに防御体制を固めたのである。同年8月、信長は北畠一族の木造氏を味方に引き入れると、羽柴(豊臣)秀吉に阿坂城(三重県松阪市)の攻撃を命じた。本隊を率いる信長は、北畠具教と具房の籠もる大河内城(三重県松阪市)に攻め込んだ。しかし、大河内城はなかなか落ちなかったので、さすがの信長も苦戦を強いられることになった。それでも信長はあきらめず、粘り強く攻撃を続けたのである。

一進一退の攻防が続く中、信長は次男の信雄を具房の猶子にすることで事態を打開しようとした。猶子とは、相続を目的としてない親子関係のことである。北畠氏は信長の提案を受け入れ、具教と具房は大河内城を退城した。こうして信長は伊勢を支配下に収めたが、信雄を養子に迎えた北畠氏は、最悪の結果となったのである。

天正3年(1575)6月、信長は信雄を北畠氏の家督に据えるべく具教に圧力をかけ、これを認めさせた。その後、具教らは不要な存在になったので、信雄は北畠一族の粛清を始め、具教は旧臣により謀殺された。こうして伊勢の名門だった北畠氏は、信長の謀略によって滅亡に追い込まれたのである。

織田氏と神戸氏の養子縁組

伊勢の国衆だった神戸具盛と関盛信は、織田信長の伊勢侵攻および養子を送り込む戦略により、悲惨な結末を迎えた。以下、その概要を記しておこう。神戸具盛は長盛の次男として誕生したが、生年不詳である。永禄2年(1559)に兄の利盛が亡くなったため、後継者として神戸家の家督を継承した。同じ頃、関氏とともに近江の六角氏に与したのである。

永禄10年(1567)、信長が伊勢侵攻を開始すると、具盛は果敢にも抗戦して、信長軍を撤退させた。しかし、翌2月になると、ついに具盛は信長に屈し、その三男の信孝を養子として迎える条件で和睦したのである。一説によると、具盛は関盛信の子を養子に迎える予定だったが、信長により押し切られたと伝わる。

その後、具盛は織田家の配下となり、命に応じて各地を転戦したが、信孝を冷遇したとされ、信長の怒りを買ったのである。その結果、元亀2年(1570)、具盛は幽閉され、近江の蒲生賢秀に身柄を預けられたのである。

具盛の幽閉後、信長によって伊勢で検地が行われ、具盛の家臣の百二十余名が流浪の憂き目に遭ったという。こうして神戸氏の家督は、信孝が継承することになり、事実上、家を乗っ取られてしまったのである。

天正10年(1582)、許された具盛は神戸城近くの沢城を隠居所とした。同年に信孝が四国攻め(長宗我部氏の討伐)のため、摂津に向かったときは、神戸城の留守居を任されたのである。

翌年、信孝が羽柴(豊臣)秀吉に戦いを挑み敗北、戦後は信雄(信長の次男)によって死に追いやられた。以降、具盛は信雄に接近したり、信包(信長の弟)を頼るなどしたが、慶長5年(1600)に安濃津で亡くなったのである。

関氏の状況

関盛信は下野守(実名不祥)の子として誕生したが、生年は不詳である。盛信の妻は神戸具盛の娘といわれているが、年代的に合わないので疑わしい。後妻として迎えたのは、蒲生定秀の娘だったという。盛信は姻戚関係にある蒲生氏との関係もあり、近江の六角氏の配下となって、北畠氏と対立していた。永禄11年(1568)、神戸氏ら伊勢の国衆が次々と信長に屈服する状況下において、関氏だけはしぶとく抵抗し続けた。しかし、最終的には信長の軍門に降り、北畠氏の居城の大河内城攻めに加わったのである。

元亀2年(1570)、信孝が神戸氏の家督を継承すると、先述のとおり具盛が幽閉された。関氏の一族は、この動きを決して歓迎しなかった。天正元年(1573)、盛信は信孝に反発したが、このことが信長の逆鱗に触れたので、近江の蒲生賢秀に身柄を預けられた。神戸氏と同じく、悲惨な運命をたどったのである。

天正10年(1582)6月に信長が本能寺の変で横死すると、盛信は信孝に反旗を翻し、羽柴(豊臣)秀吉に味方した。以後、盛信は一貫して秀吉に従い、各地を転戦することになった。盛信が亡くなったのは、文禄2年(1593)である。

まとめ

信長は伊勢支配を進めるうえで、子の信雄と信孝を北畠氏、神戸氏のもとにそれぞれ養子として送り込んだ。この手法は、毛利元就が子の元春と隆景をそれぞれ吉川氏、小早川氏のもとにそれぞれ養子として送り込んだのと同じである。むろん、信長の策は見事に成功し、伊勢を安定的に支配することに成功したのである。しかし、信雄や信孝のその後は、あまりに悲惨だったといえよう。

天正11年(1583)、信孝は柴田勝家と結託し、秀吉に兵を挙げたものの、呆気なく敗北した。その後、信孝は兄の信雄によって、死に追いやられたのである。

天正18年(1590)の小田原合戦後、信雄は秀吉からの移封の命令を拒否し、改易という厳しい処分を科された。その後も信雄は生き長らえたが、大名としての地位は奪われてしまったのである。

コメント欄