朝の連ドラ『ばけばけ』のモデル、異邦人・小泉八雲の数奇な生涯と愛妻セツとの物語

- 2025/10/16

今回は『ばけばけ』に登場する小泉八雲の生涯と、微笑ましい夫妻のエピソードに迫っていきたいと思います。

万博で日本への憧れを募らせ、海を渡る

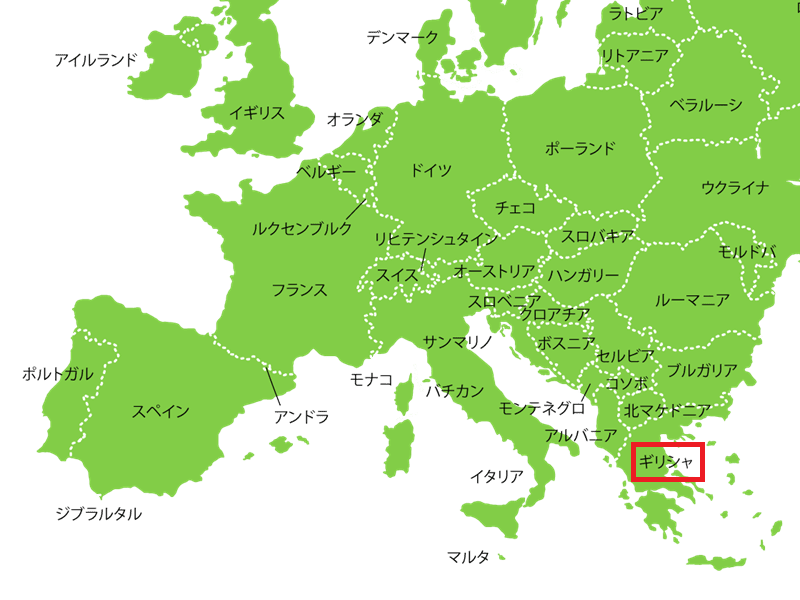

小泉八雲ことパトリック・ラフカディオ・ハーンはギリシャ西部のイオニア海に浮かぶ、風光明媚なレフカダ島で生まれました。父チャールズはアイルランド出身の軍医、母ローザはギリシャのキシラ島出身。当時のアイルランドは独立国ではなかった為、ハーンはイギリス国籍を保有していました。

父の転任に伴い、アイルランドに移住したのは2歳の頃。ここでハーンは生まれて初めての別れを経験します。母ローザが新しい環境に馴染めず、精神を病んで故郷に帰ってしまったのです。ハーンを含む3人の子供たちは置き去りでした。

結局ハーンが6歳の時に離婚が成立したものの、母に続き父にも養育放棄された彼は、子供のいない裕福な大叔母に引き取られます。

その後、イギリスの寄宿学校に入れられたハーンは、友人とじゃれている最中に遊具が当たり、不運にも左目を失明してしまいました。17歳の時には大叔母が破産し、これ以上世話になれないと19歳で単身渡米。アメリカに移住後は路上生活を経て新聞社に就職し、新進気鋭のジャーナリストとして名声を高めていきます。

そんな彼の運命を変えたのは1884年、ニューオーリンズで開催された万国博覧会。日本館に展示されていた『古事記』の英訳版を読んだハーンは、キリスト教とは異なる日本の神々の親しみやすさと、自然を尊ぶアミニズム精神に衝撃を受けます。

厳格なカトリックの叔母に信仰を強制されていたハーンにとって、それは目の前が開けるような出会いでした。以降も日本への憧れはやまず、遂には新聞社との契約を打ち切り、1890年に念願の来日を果たしました。

愛妻セツとの馴れ初めとおしどり夫婦の逸話

来日の翌明治24年(1891)、松江市で一人住まいのハーンは、住み込み女中として小泉セツを雇います。

セツは当時の日本人には珍しく、外国人への偏見を持たない聡明な女性で、すぐにハーンと親しくなったそうです。

セツが幼い頃、彼女の生家の近くにフランス人下士官が訪れました。他の子たちが初対面の西洋人に怯える中、セツだけは逃げずにその顔をじっと見詰めた所、彼はセツを抱き上げて頭をなで、とても美しいルーペをくれたそうです。

このときのことをセツは晩年、次のように回想しています。

「顔は怖いけど優しい人だなあ」

「あれがなかったらパパさんと結婚しようなんて思わなかった」

同居から半年後、ハーンとセツは正式に結婚します。旅行中にセツの懐妊が判明したのが入籍のきっかけとも言われ、早い段階から心が通い合っていたのがわかりますね。

二人の仲の良さを物語るエピソードとして真っ先に挙げられるのが、セツ考案の「ヘルンさん言葉」を用いた文通。ヘルンさん言葉とは、日本語に不慣れな夫の為にセツが考えた言葉で、「カワイイ」を「カワイ」と略したり、擬態語・擬音語を多用するのが特徴。ヘルンはハーンの愛称で、「Hearn」の誤読がもとになっています。

家庭内で日常的にやり取りする手紙の中で、ハーンとセツは互いを「パパサマ」「ママサマ」と呼び合い、カタカナの文章に細切れの句読点を打ち、たどたどしくも愛情がこもったコミュニケーションを重ねていきました。

セツは『怪談』(小泉八雲が著した怪奇文学作品集。1904年出版)の語り部兼、作家の助手としてもすこぶる優秀でした。『怪談』の執筆時にはセツが出雲の方言で紡ぐ話をハーンが英語に直して原稿用紙に書き取り、共同作業に取り組みました。

浅草や神田の古書店を回って資料を集めるのもセツの役目。子供の頃から物語が大好きで、周囲の大人にお話をせがんでいた彼女だからこそ、本を探し歩くのが苦にならなかったのでしょうね。

夫の執筆活動を二人三脚で支えたセツの献身がなければ、『怪談』は世に出ていなかったかもしれません。

小泉八雲が怪談作家になるまで

明治29年(1896)に日本国籍を取得して小泉八雲に改名したハーンは、日本各地で語り継がれてきた民話に興味を示し、これを題材にした執筆活動に取り組みます。きっかけは松江藩の没落武家出身の愛妻セツが、ことあるごとに出雲の方言で語り聞かせてくれた昔話。彼の作品に日本の古典を脚色した話が多いのはよく知られたことで、『怪談』収録の『耳なし芳一の話』は、天明2年(1782)に刊行された一夕散人の『臥遊奇談』に出てくる「琵琶秘曲泣幽霊(びわのひきょくゆうれいをなかしむ)」が元ネタとされています。

ろくろ首や雪女も、日本人には馴染み深い妖怪ですね。

ハーンはセツと共に鳥取・博多・関西・山陰・隠岐を旅行して回り、行く先々で昔話を仕入れました。

彼の小説に日本の原風景を感じるのは、現地に足を運んで人々と触れ合い、美しい自然を目に焼き付けてきたからかもしれません。実際、八雲の小説には、「〇〇の人から聞いた」と前置きしたものが多く存在します。代表例が『雪女』で、「この話は武蔵の国、西多摩郡調布村(現在の青梅市)の百姓が私に語ってくれたものである」と断っています。

異形の恐ろしさと人の心を併せ持った日本の幽霊や妖怪、「国譲り」を描いた出雲神話にハーンが惹かれる最大の理由は、彼自身がハーフの異邦人であり、少年時代から遍歴を重ねてきたからではないでしょうか。

幼い頃に両親に捨てられ、左目の視力を失ったハーンにとって、多様性を否定するキリスト教は精神的支柱足り得ず、終生根無し草の寄る辺なさを抱き、自分の居場所を探していたように思います。

おわりに

ハーンは最初の結婚に失敗しています。アメリカ時代に縁あって黒人女性と結ばれたものの、心ない偏見にさらされてたった3年で破局してしまったのです。そんな辛い思いをしてきた彼にとって、自分を色眼鏡で見ずに接してくれる新たな伴侶の存在は、大きな心の支えになったでしょうね。しかし、八雲の日本での生活は長くは続きませんでした。明治37年(1904)、八雲は狭心症により、満54歳で突然この世を去ります。墓所は東京の雑司ヶ谷霊園にあり、隣には妻セツが眠っています。

夫の死後、セツは遺稿の整理と伝記の執筆に尽力しました。八雲の作品が世界的に評価されたのは、セツが長きにわたってその業績を語り継いだ功績が大きいと言えるでしょう。

『ばけばけ』は、八雲の魂の居場所となり、日本の怪談を世界に届けた「良妻賢母」セツの生涯を描く物語なのです。

【参考文献】

- 小泉八雲、上田和夫(翻)『小泉八雲集』(新潮社、1975年)

- 田部隆次『小泉八雲-ラフカディオ・ヘルン』(中央公論新社、2025年)

- 小泉八雲、小泉セツ『小泉八雲のこわい話・思い出の記』(興陽館、2025年)

- 小泉八雲、平川祐弘(編)『日本の心』(講談社、1990年)

- 小泉八雲、平川祐弘(編)『明治日本の面影』(講談社、1990年)

- 小泉八雲、和田久實(監修)『小泉八雲 日本の心: 小泉八雲がこよなく愛した120年前の日本』(彩図社、2024年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄